Что такое архитектура? По мнению архитектора-реставратора Евгении Кузнецовой, это не наличники, ставни, резьба, а само объёмно-пространственное решение здания. И разбираться в том, как дом устроен, из чего состоит, почему сделан так, а не иначе, — это для архитектора что-то вроде захватывающего расследования. Мы продолжаем разговор о том, как развивался Иркутск, как менялись его дома и улицы. От чего он ушёл, к чему пришёл, что скрывалось за этими метаморфозами и как по истории отдельных домов «прочитать» историю города в целом.

Екатерина САНЖИЕВА

Ценная обывательская застройка

— Что, по вашему мнению, является символом архитектуры Иркутска?

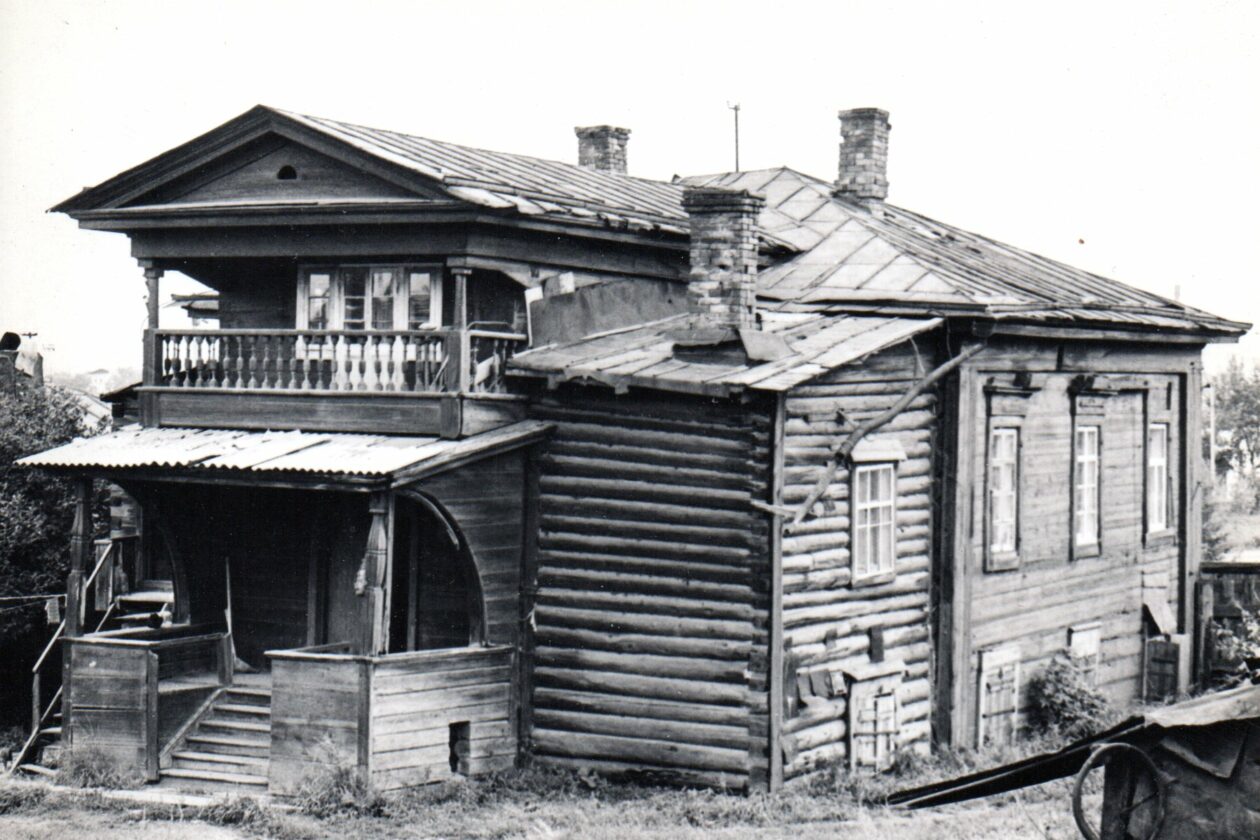

— Для меня это традиционный деревянный дом с лаконичной объёмно-пространственной композицией, где, как правило, есть крыльцо на консолях-выкружках и расположенная над ним светёлка, балкончик или антресольное помещение. В прошлые века деревянный дом часто был одноэтажным, а сени двухуровневыми. Такой дом, по сути, и был типичным представителем иркутской архитектуры. И для меня он является знаковым явлением иркутского зодчества.

Выкружка — архитектурный элемент в виде вогнутой кривой;

Светёлка — светлая комната с несколькими окошками;

Антресольное помещение — встроенное помещение (ярус) внутри другого помещения, не занимающее всю его площадь по горизонтали и предназначенное для вспомогательного использования.

— А почему знаковым считается именно деревянное зодчество? Может, есть символ современной каменной архитектуры?

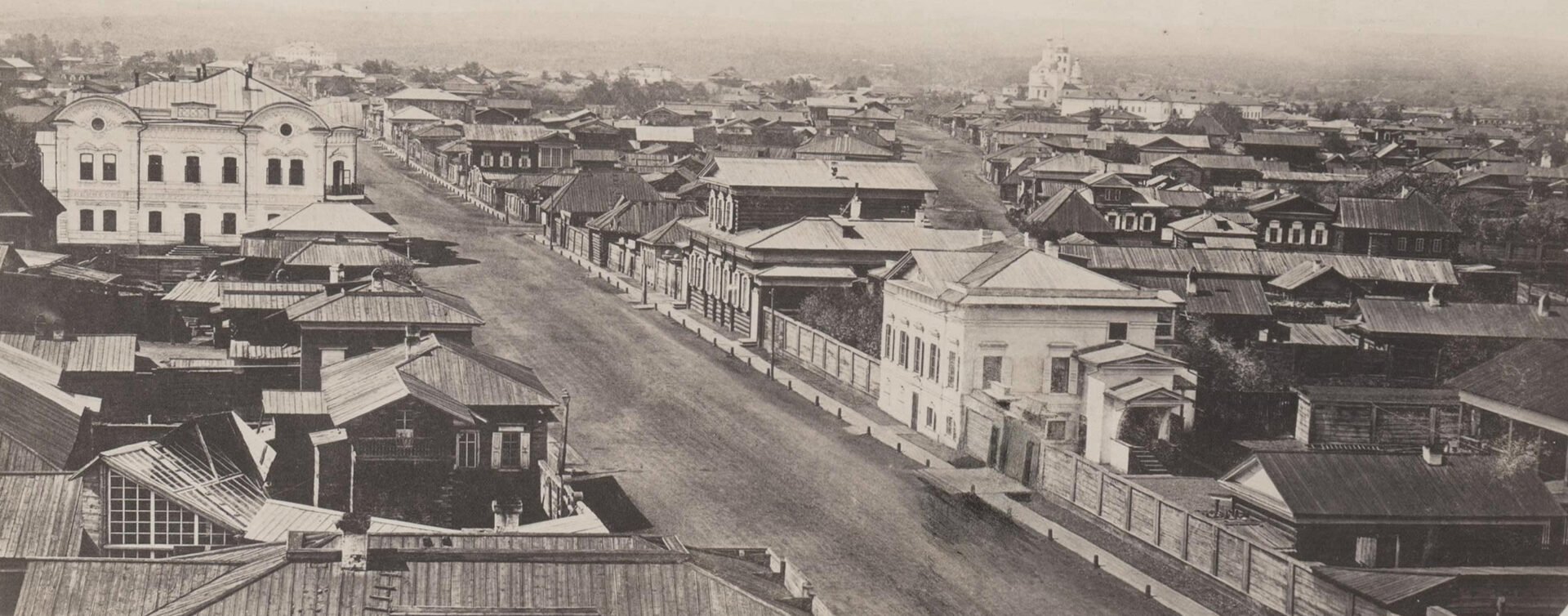

— Во-первых, дерева у нас всегда было в избытке. Поселенцы, приезжавшие в Иркутск в XVII – XVIII веках, хотели построить себе жильё быстро и без особых затрат. А самым доступным было дерево. Поэтому деревянных домов с различными украшениями и планировочными решениями было много, а каменные фешенебельные дома, как правило, единичны. Например, здание драмтеатра — творение архитектора Виктора Шретера — уникально. Если бы, к примеру, у нас сохранился один деревянный дом XIX века, это, как ни парадоксально, умаляло бы его культурно-историческую значимость. Когда же таких домов целая улица, квартал, кластер — это повышает их ценность. Поэтому для меня знаковой является именно массовая или, как раньше говорили, обывательская застройка: обычные рядовые дома, которые построил не выдающийся зодчий, а обычный ремесленник. Такая застройка была везде: и в Сибири, и в России — небольшие дома в один-два этажа.

— Как эволюционирует обывательская застройка с течением времени?

— В XVII – XVIII веках застройка была похожа на деревенскую. У жителей посада были огороды, домашние животные, люди, по сути, вели почти сельскую жизнь. И ещё вплоть до начала ХХ века многие горожане держали домашний скот. Но постепенно город развивался, менялся социальный уклад, становилось больше казённых учреждений и разных контор. Огороды становились меньше по размеру, а часто и вовсе исчезали. Изменялась и сама усадьба. Менялась архитектура. Раньше вы шли в гости к соседям, открывая массивную непроницаемую калитку, пересекали двор и заходили в сени. То есть нужно было проделать довольно длинный путь. Когда появляются доходные дома, вход в дом разворачивается в сторону улицы. Это меняет само здание и улицу, ведь раньше на красную линию выходили стены без дверей, заплот, ворота, калитка — не было ни козырьков, ни входов в дома. В конце XIX – начале XX веков появляются особняки с парадным входом, крыльцом и козырьком. Через парадный вход с улицы посетитель попадал прямо в дом. Бывали и ложные парадные входы, которые с виду казались основательными, а на самом деле это была стенка, за которой тянулась галерея, а в конце её располагались сами двери.

Подклеты, мезонины, антресоли

— А как видоизменяются дворы?

— В жилой усадьбе, кроме самого дома, располагалось множество других построек. Они имели хозяйственное назначение и часто именовались общим понятием «службы». Их количество варьировалось в зависимости от размера усадьбы, количества жильцов, их рода деятельности и состояния. Перечислю основные типы таких построек. Это амбары, завозни (для хранения телег и иных средств передвижения — типа современного гаража), помещения для животных (конюшни, стайки), навесы, сараи, кладовые и так далее. Иногда строился небольшой дом для размещения кухни. Огород, как правило, располагался в глубине усадьбы. Если был сад, то он мог как выходить на улицу, так и находиться за домом. Были и огромные усадьбы, и компактные с минимальным количеством построек. К концу XIX века на центральных улицах у некоторых домовладельцев огород и сад исчезают вовсе. Вместо них на территории усадьбы возводят два-три доходных дома, там жильцы снимали отдельные комнаты или квартиры. Бывало, что арендовали жильё и «со столом»: кухня могла располагаться во дворе или в одном из зданий.

— Внешний облик домов тоже меняется?

— Постепенно что-то отмирает, что-то внедряется. Появляются и законодательные ограничения в сфере строительства. До 1864 года, к примеру, нельзя было строить двухэтажные деревянные дома. В Иркутской губернии этот запрет был снят раньше, но сложившиеся в этот период строительные приёмы использовались ещё долго. Люди умудрялись строить трёхэтажные особняки, формально соблюдая ограничения. Вспомните дом Шубиных. Там есть нижний этаж, есть верхний этаж, а сбоку — антресоль. Хотя по бумагам дом числился одноэтажным, потому что подклет (нежилой нижний этаж под верхним жилым помещением — Е.С.) не считался полноценным этажом. Потолки там, как правило, были ниже двух метров, иногда подклет был углублён в землю.

Достраивали и мезонины, как на Доме Трубецких. Это небольшое помещение тоже не считалось этажом. Такие дома с подклетом и антресолью или мезонином наверху были, по сути, трёхэтажными. Именно поэтому, из соображений увеличения площади жилья, с середины XIX века подклеты, мезонины, антресоли вошли в моду. Люди, даже имея большой участок, должны были разместить на нём стайку, завозню, иногда баню и кухню, и при этом соблюсти противопожарные разрывы. Так что под сам дом могло остаться не так много места. Семьи же тогда были большими.

Мезонин — невысокая надстройка над средней частью жилого дома, обычно расположенная в центральной части здания, с отдельной крышей, а иногда и отдельным входом с наружной лестницы.

— Можно сказать, что возросшие потребности людей диктовали и архитектурные особенности домов?

— Да, в книге «Записки и замечания о Сибири» Екатерины Авдеевой-Полевой хорошо описан Иркутск начала XIX века. Иркутянка вспоминала, что в пору её юности семья жила в стеснённых условиях: «Трудно поверить, сколько помещалось людей в двух, трёх комнатах. Можно сказать, что где нынче тесно четырём человекам, там в старину жили десять человек, и были здоровы и веселы». («Записки…» вышли в 1837 г., а Полевая жила в Иркутске в конце XVIII – начале XIX веков — Е.С.). Рядовой деревянный дом, возводившийся по традиционным технологиям, не мог быть большим — его ограничивала величина бревна. Размер простейшего деревянного сруба — клети — обычно составлял семь на семь метров, иногда — восемь на восемь метров. Вот такие природно-конструктивные ограничения. Но клеть — это простейший дом, и можно увеличить размеры, усложнив конструкцию, добавив внутренние стены. Так, в основе большинства иркутских деревянных домов, по моим наблюдениям, лежит пятистенок — прямоугольный в плане сруб с одной внутренней стеной. При этом нельзя сказать, что все дома похожи друг на друга.

Почему так? Потому что основной сруб — это такое «ядро» дома, к которому пристраивались другие объёмы, иногда сразу же, в момент постройки дома, иногда — по истечении некоторого времени. Так у каждого дома формировалась уникальная композиция. Когда нужно было, достраивали, иногда ставили ещё флигель. Строить одноэтажные дома было быстрее, не так трудоёмко, и, конечно, дешевле. Но бывало, что их достраивали, перестраивали. И, только вскрыв некоторые конструкции и выполнив исследования по истории дома, мы можем обнаружить, что двухэтажный доходный дом «вырос» из небольшой одноэтажной постройки.

Из архива АРМ-10.

В конце XVIII века стали разрабатывать генпланы городов, а в начале XIX-го составляли и рассылали так называемые «образцовые фасады» — предполагалось, что все постройки в городах можно возводить только по этим типовым проектам. Это тоже повлияло на облик зданий. Есть деревенская постановка дома, когда на улицу выходят три окна (в деревне — даже одно или два, но в городе можно было не менее трёх), а развитие дома идёт вглубь. Люди не хотели выставлять свою жизнь на всеобщее обозрение, вели закрытый образ жизни. Постановка дома вдоль улицы распространяется ближе к концу XIX века. Если доходный дом вытянутый, прямоугольный, то он часто ставился вдоль улицы, а не торцом. Ведь квартиры там снимали разные люди, и владельцы таких домов не прятали жизнь постояльцев от посторонних глаз.

Загадка «горбатых» домов

— Как со временем менялась этажность застройки?

— В XIX веке ввели запрет на двухэтажные деревянные здания, поэтому начались все эти «игры» с подклетами и антресолями. Появились разные типы домов с хитрыми полуэтажами. А дальше из этих необычных силуэтов и нестандартных пропорций появлялись интересные фасады. У строителей имелся набор приёмов, но как их скомпоновать — это было делом их фантазии. Особенностью Иркутска являлись «горбатые» дома с крутыми, высокими крышами. Они появились в XVIII веке. Неизвестно, каковы были причины появления такой необычной конструкции. Никакой практической ценности, по-моему, такие скаты не имели. Возможно, это было просто модно. Но откуда пришла такая мода, связано ли это, например, с высокими крутыми крышами некоторых европейских традиционных построек и почему такие дома получили распространение именно в Иркутске, неясно.

Из архива АРМ-10.

— Если говорить об отделке и украшениях, когда они стали появляться на фасадах? Можно сказать, что от простоты зодчие шли к более сложным элементам?

— Это происходило не в одночасье. Сначала появились протоналичники (накладки, небольшие доски, бруски, расположенные на фасаде дома — Е.С.), которые просто-напросто закрывали щель над окном, чтобы не дуло. Только позже их стали украшать резьбой. Вообще сами окна исстари были волоковые. Это были небольшие продолговатые отверстия, вырубленные в двух расположенных друг над другом брёвнах деревянного сруба. Такие окна закрывались изнутри дверцей, как бы заволакивались. Позже стали делать косящатые окна — большие, с рамой и застеклённым переплётом. По размеру обычно не менее трёх брёвен в высоту. Название «косящатое» было связано с работой плотника — проём вырубался косо. Снаружи он был шире, чем изнутри.

Тогда, с появлением больших окон, на наличниках стала появляться резьба, орнамент, который изначально вырубали топором. Наличники постепенно приобретали декоративность. Столярные технологии развивались, эти новшества доходили и до Иркутска. Сюда приезжали резчики из центральной части страны. И всё это дало толчок развитию деревянного зодчества. Постепенно появился и другой декор: например, лопатки, карнизы, козырьки, фризы. Поначалу все эти элементы носили чисто прагматический характер, но позже стали декоративным украшением домов.

Лопатки — вертикальный плоский и узкий выступ стены.

Фризы — декоративная композиция в виде горизонтальной полосы или ленты, увенчивающей или обрамляющей ту или иную часть архитектурного сооружения.

— Получается, что с развитием технологий и изменением уклада жизни внешний вид зданий и города в целом стал более эстетичным?

— Я бы так не сказала. Эстетичной может быть и обычная изба. Но можно утверждать, что архитектура стала сложнее и разнообразнее. Деревенские постройки в посаде постепенно усложнялись под влиянием разных моментов: изменения уклада жизни, законодательных ограничений, ростом доходов населения. Появлялись разные типы домов. Что-то отмирало, что-то входило в моду, что-то становилось расхожим и привычным. Свою роль сыграли образцовые фасады, которые давали зодчим из разных городов профессиональные ориентиры. Благодаря чему даже не очень состоятельные люди могли построить дом, который выглядел добротно и красиво. В итоге, к началу ХХ века мы получили разнообразный город, в котором были и архаичные постройки, и современные особняки. А основная застройка представляла собой одноэтажные деревянные дома с антресолями, мезонинами и разными интересными пристройками.

Читать также:

- Город, возникший не по плану

- Феноменальная эклектика Иркутска

- Первые архитекторы Иркутска

- Место для муз

- Архитектурные феномены Иркутска

- Архитектура здравого смысла

- Люди, придумавшие Иркутск