Иркутск и декабристы неразрывно связаны. Неудивительно, что музей декабристов стал одним из брендов нашего города и региона. Он располагает одной из самых значительных декабристских коллекций среди музеев России, формировавшейся более 120 лет. Можно ли судить историю с позиций сегодняшнего дня? Почему отношения ссыльных и города, куда они попали не по своей воли, не всегда складывались ровно? Стоит ли «защищать» декабристов перед порицателями? Об этом порталу «Культура 38» рассказала директор Иркутского музея декабристов Елена Добрынина.

Екатерина САНЖИЕВА

Углублены в прошлое, работаем в настоящем, смотрим в будущее

— Каждый музей, по сути, скользит на грани трёх времён: прошлого, настоящего и будущего. Можно ли то же сказать о музее декабристов?

— Мы углублены в прошлое, активно работаем в настоящем и оптимистично смотрим в будущее. Почему мы говорим об этих трёх составляющих? Наш музей возник из событий прошлого. Хотя нам в этом году исполняется 55 лет, музейное собрание начало формироваться более века назад. Самая активная работа в Иркутске — одном из самых «декабристских» мест — велась к столетию восстания на Сенатской площади. И большая часть мемориальной коллекции была собрана в те годы. Надо учитывать, что декабристы — представители русской дворянской культуры, имеющей глубокие исторические корни.

Декабристы были людьми очень образованными и эрудированными. Даже в изгнании, будучи ущемлёнными в гражданских правах, они не ушли в себя, не замкнулись в своих проблемах, находясь в Сибири. Активно реагировали на события, которые происходили и в России, и за рубежом. Они получали обширную корреспонденцию: газеты, журналы, книги. Общая библиотека декабристов насчитывает около полумиллиона книг.

Наш музей последовательно занимается целым корпусом источников, которые сохранились. Это позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее. Ведь помимо прочего музей декабристов является крупным издательским центром. Последовательно изучаются многочисленные исторические источники, сохранившиеся в архивах и музеях страны. И не только по истории декабристов, но и иркутского, сибирского общества XIX века. Мы вводим эти документы в научный оборот! У нас огромное количество тем, которые рождаются из главной темы: это и переписка, и документы, и люди, которые так или иначе вошли в семьи или соприкасались с декабристами. Это весь Иркутск XIX века, который нам так дорог.

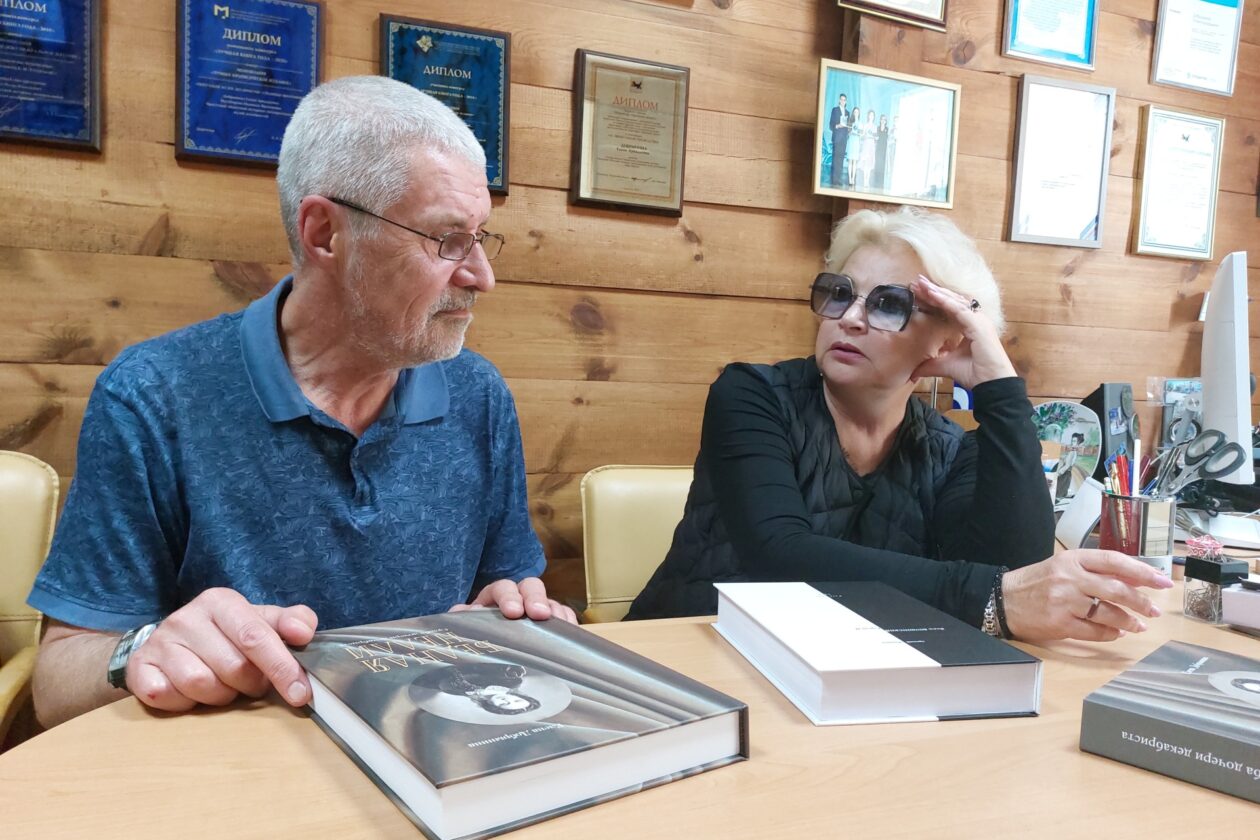

Фото: Иркутский музей декабристов

— Назовите несколько самых важных, ярких вех в истории музея.

— В Восточной Сибири наш музей стал первым с подобной тематикой. В 1970 году закончилась реставрация Дома Трубецких, и он открылся выставкой, посвящённой декабристам. Кстати, дом Трубецких стал первым в Иркутске деревянным зданием XIX века, которому был возвращён изначальный облик. После в России стали возникать декабристские отделы при краеведческих музеях, а самостоятельный музей, первый и единственный — это мы.

Вторая крупная реставрация закончилась в 1985 году — состоялось открытие Дома Волконских. В 2000 году «декабристы» вышли из состава Иркутского областного краеведческого музея. В то же время у нас, первых за Уралом, открылся редакционно-издательский отдел. Начали издавать серию «Полярная звезда» (многотомная книжная серия научного, мемуарного, эпистолярного и литературного наследия декабристов — Е.С.). Сейчас наш музей является признанным, крупным издательским центром. Выпуск подобной академической серии — это высокие требования и к авторам, и к издателям. Если раньше в «Полярной звезде» публиковались авторы из Москвы и Петербурга, то теперь это и наши сотрудники, которые достигли не менее высокого уровня.

«Зыбкая почва светской жизни»

— Как-то вы сказали, что вас коробит заявление о том, что декабристы привезли в Иркутск культуру. Ведь и до них это был купеческий город со своими традициями, достаточно просвещённый и «почти европейский»…

— Во-первых, декабристы — представители российской и европейской культуры, представители дворянства. А по утверждению Леонида Львова, чиновника, приехавшего в Иркутск в командировку в 1840 – 1841 гг., «дворян в Сибири нет, купечество да мещанство». Тем не менее, по замечанию того же Львова, иркутское купечество не уступало дворянам ни в манерах, ни в одежде. Вместе с тем, декабристы привезли сюда театральную и бальную культуру, музыкально-литературные салоны, светскую культуру общения. Кстати, семьи декабристов, их круг был довольно замкнутым. Да и связи местного общества и декабристов не всегда были ровными. Ведь первоначально власти категорически запрещали иркутянам общаться со ссыльными. Они оставались государственными преступниками, которые вышли на поселение. Утратили статус, позволявший бы им свободно вращаться в обществе.

Фото: Иркутский музей декабристов

— Тогда каким образом они могли влиять на иркутское общество?

— Они жили замкнуто, но иных принимали в свои объятия: иногда гостеприимно, иногда сдержанно. Сергей Волконский, будучи в Иркутске, писал: «Избегаю зыбкой почвы светской жизни». Почему же тогда Мария Волконская устраивала дома приёмы? Почему в их доме бывали чиновники, купцы, местная интеллигенция? Потому что Волконские и Трубецкие были озабочены судьбой своих детей. Их надо было ввести в общество, дочерей выдать замуж, сыновей устроить на службу. Это одна из причин взаимодействия с иркутским обществом. Княгиня Мария Николаевна прекрасно пела, играла на фортепиано, была блестяще образована. Она покровительствовала Девичьему институту (женское образовательное учреждение Российской империи — Е.С.). Все выпускные акты, балы, музыкальные вечера, проводившиеся там, не обходились без участия жён декабристов.

Некоторые декабристы занимались педагогической практикой, вынужденные зарабатывать на жизнь. Ученики Александра Поджио, Алексея Юшневского с огромной благодарностью говорили о своих учителях. Например, Николай Белоголовый в своих воспоминаниях так оценивал обучение у декабристов: «Они сделали меня человеком, своим влиянием разбудили во мне живую душу и приобщили её к тем благам цивилизации, которые скрасили всю мою последующую жизнь».

Сергей Волконский — представитель древнейшего российского аристократического рода. Несмотря на своё высокое происхождение, декабристы никогда этим не кичились. Один из их современников, иркутянин А. М. Падерин написал в воспоминаниях: «Само пребывание декабристов здесь действовало на местное общество оздоравливающе». И речь не только о манерах и приёмах. Речь о внутреннем благородстве, моральном стержне, который не позволял этим людям прогибать спину ни при каких обстоятельствах. Однако нельзя сказать, что они застыли, закостенели. Их мировоззрение в ссылке тоже менялось.

Фото: Иркутский музей декабристов

— Можно ли говорить о том, что здешнее сообщество повлияло на декабристов? Что Иркутск тоже их изменил?

— Если бы не декабристы, Иркутск был бы другим. Но и декабристы оказались восприимчивы к той культуре, которая здесь сформировалась. Благотворительность в городе опиралась на купеческие капиталы. По сравнению с другими городами Сибири, в Иркутске было больше всего меценатов. Декабристы подхватили эти традиции. Семья Волконских, например, поддерживала семью священника Владимирского храма Василия Флоренсова. Дочь священника Августа воспитывалась в доме Волконских, когда те жили в Урике, была подругой Нонны Муравьевой. Другая дочь Александра Флоренсова обучалась в Иркутске в сиропитательном доме Елизаветы Медведниковой на средства Волконских. Декабристы поддерживали и обучали детей местных чиновников и купцов. И это было не покровительство, а особое, уважительное отношение к иркутянам. Чиновники сенаторской ревизии говорили, что потенциал декабристов — культурный, интеллектуальный — надо «использовать» на благо местному обществу. Но статус государственных преступников, в котором оказались ссыльные, не позволял это сделать.

От визитной карточки к бренду

— Музей — довольно консервативная организация. Получается ли у вас идти в ногу со временем, находить новые форматы?

— Да, верно, музей по сути консервативен. Главная его миссия — хранить, преумножать и популяризировать. Мы обладаем большой коллекцией. С 2010 года наше собрание увеличилось почти в четыре раза. Мы имеем замечательных попечителей, которые пополняют коллекцию. Мы и сами ищем необходимые вещи. По поводу популяризации — наш музей не только монографический. Мы представляем русскую, европейскую культуру XIX – XX веков. И это предполагает самые разные форматы. В 2011 году в Доме Трубецких мы открыли первую в Восточной Сибири интерактивную экспозицию. В ней сочетались архитектурные, интерьерные и электронные решения, вписанные в интерьер мемориального дома. Мы показали всю историю пребывания декабристов на каторге и ссылке на примере семьи Трубецких. В Доме Волконских мы ввели электронную составляющую — «ожившие» тени, музыкальная шкатулка. Продолжаем такую же работу с редким инструментом — пирамидальным фортепиано.

Фото: Иркутский музей декабристов

— Слышала, что мемориальные дома имеют ограничение по количеству посетителей. Вам это не мешает?

— Да, такие ограничения действительно существуют, и для того, чтобы расширить рамки нашей деятельности, мы вышли за пределы дома. Проводим много массовых мероприятий. Мы первыми в Иркутской области поддержали Всероссийскую акцию «Ночь в музее». Проводим множество мероприятий для молодёжи. Замечательная программа, пользующаяся популярностью, — «Музей ненаглядных пособий». Мы, единственные за Уралом, имеем два историко-гастрономических проекта: «Ужин с декабристами» и «Чайная пара», — за что в прошлом году были награждены дипломом конкурса «Сто лучших товаров России». Постоянно расширяем линейку сувенирной продукции. Хотим, чтобы посетитель ушёл из музея не только с эмоциями, но и с материализованными эмоциями. В прошлом году музей декабристов получил диплом конкурса «Туристический сувенир». Мы сочетаем в себе музей и театр, наши «Театральные четверги» неизменно собирают аншлаги.

А самое главное, мы занимаемся постоянным мониторингом: чего хочет от нас посетитель? Коллектив музея бережно относится к его желаниям. Наши посетители думающие, анализирующие, желающие понять историю и людей, мотивы их поступков и цели их деяний. А сам музей этому способствует: это та атмосфера, то пространство, которое сохраняет энергетику декабристов.

В музей — за правдой

— Когда вы начинали работать на этой должности, то говорили, что ставите задачу сделать музей декабристов брендом Иркутской области. Удалось?

—Думаю, удалось. Есть такая тенденция: люди, приезжающие в Иркутск на три дня, обязательно посещают наш музей. Некоторые приезжают в город, чтобы побывать в Доме Волконских и Доме Трубецких. В какой-то степени мы представляем Иркутск в России и за границей. Нам принадлежит первенство во введении в научный оборот многих документов и источников, которые хранятся и в столичных архивах, и в Государственном архиве Иркутской области. Недавно на редколлегии серии «Полярная звезда», которую возглавляет член-корреспондент Академии наук Сергей Мироненко, прозвучало, что иркутскому музею по плечу возглавить российское декабристоведение. Этот потенциал у нас определённо есть. Я убеждена: не директор — лицо музея, а сотрудники. Музей многолик. Каждый из моих коллег способен достойно представить музей. Что мы и практикуем.

Кабинет М. С. Волконского (сына декабриста) в доме-музее Волконских

Фото: Иркутский музей декабристов

— У многих руководителей музеев административная работа занимает всё их время. Как вам удаётся заниматься научно-исследовательской деятельностью?

— В рабочее время у меня на научный труд времени не остаётся, но могу себе позволить это дома. Признаюсь, я бы с удовольствием работала в фондах, мне нравятся атрибуция, описания, исследования. Это настолько захватывает, от этого невозможно оторваться! Музей даёт для такой работы неограниченные возможности. Пишу статьи в наш альманах «Декабристское кольцо». Это те материалы, рукописные источники, которые требуют расшифровки, комментирования, анализа. Кстати, в каждом из наших сборников публикуются известные российские ученые и наши сотрудники. За всем этим — большая работа. У нас подобрался прекрасный коллектив единомышленников. Я вижу, что у сотрудников горят глаза. Значит, им это интересно! Для меня же музей стал не только делом жизни, а самой жизнью.

— Мировоззрение в обществе меняется. Не может ли возникнуть ситуация, когда история декабристов и их ценности будут нивелированы?

— Знаете, какая моя любимая запись в «Книге отзывов»? «Посмотрели фильм “Союз спасения”, пришли в музей узнать правду». Наступило время, когда в музей приходят люди, которые пытаются понять, разобраться, вникнуть в историю. Они не осуждают, избегают штампов и не делят мир на чёрное и белое. Большинство приходят сюда за атмосферой. Это люди, которые понимают: здесь до сих пор сохранилась аура XIX века, в этих стенах тесно переплетены семейные, дружеские, деловые, партнёрские связи. Это дворянское гнездо, где жили и куда приходили представители русской и европейской культуры, политические, государственные деятели. Этот «замес» чувствуется до сих пор.

Фото: Иркутский музей декабристов

Порой мы находимся в недружелюбном окружении. Были случаи, когда приходили посетители, уверенные в том, что наш музей нужно закрыть. А уходили от нас с убеждением, что мы занимаемся нужным делом. Казалось бы, нам надо постоянно обороняться, рассказывать о том, какие это были замечательные люди. И такая апологетика какое-то время была нам свойственна. Но теперь мы от этого отошли. Не нужно защищать декабристов, они сами с этим прекрасно справляются! Несмотря на то, что взгляды и оценки меняются, вспоминаются слова Льва Толстого: «Декабристы всегда интересны и вызывают самые серьёзные мысли и чувства». Очевидно, что эти люди любили Россию. Часть из них называли себя детьми 1812 года, проливали кровь, героически сражаясь на этой войне. Сергей Волконский в одном из последних писем из Иркутска написал: «Мне Сибирь не в тягость, знаю, за что я здесь, и совесть спокойна. Что я патриот, я доказал тем, что я — в Сибири».