Как формировался Иркутск? По какой логике развивались его кварталы? Почему на одной улице рядом стоят здания разных эпох и стилей? Чем определялся облик того или иного квартала? В чём своеобразие улицы Карла Маркса и её отличие от других? Об этом мы говорим с архитектором-реставратором Евгенией Кузнецовой.

Екатерина САНЖИЕВА

Улица на месте палисада

— Слышала такое мнение: в Иркутске всего две-три интересные с точки зрения архитектуры улицы. Есть в этом доля истины, на ваш взгляд?

— Город складывается из улиц, кварталов, дворов, площадей, иными словами, из соотношений объёмов и пространств. И говорить «мне нравится одна улица» — всё равно, что утверждать «мне в этом человеке нравится нос». На Иркутск надо смотреть в целом. На мой взгляд, это красивый, уютный, домашний город, в котором сохранились образцы архитектуры разных эпох. Вспомним историю. В посаде, который вырос рядом с самой крепостью Иркутского острога, улицы располагались стихийно. Приезжали люди, ставили на свободное место избу или пристраивали свою усадьбу к уже существующей. Где-то протекал ручей, был овраг или болото, поэтому улицы шли неровно.

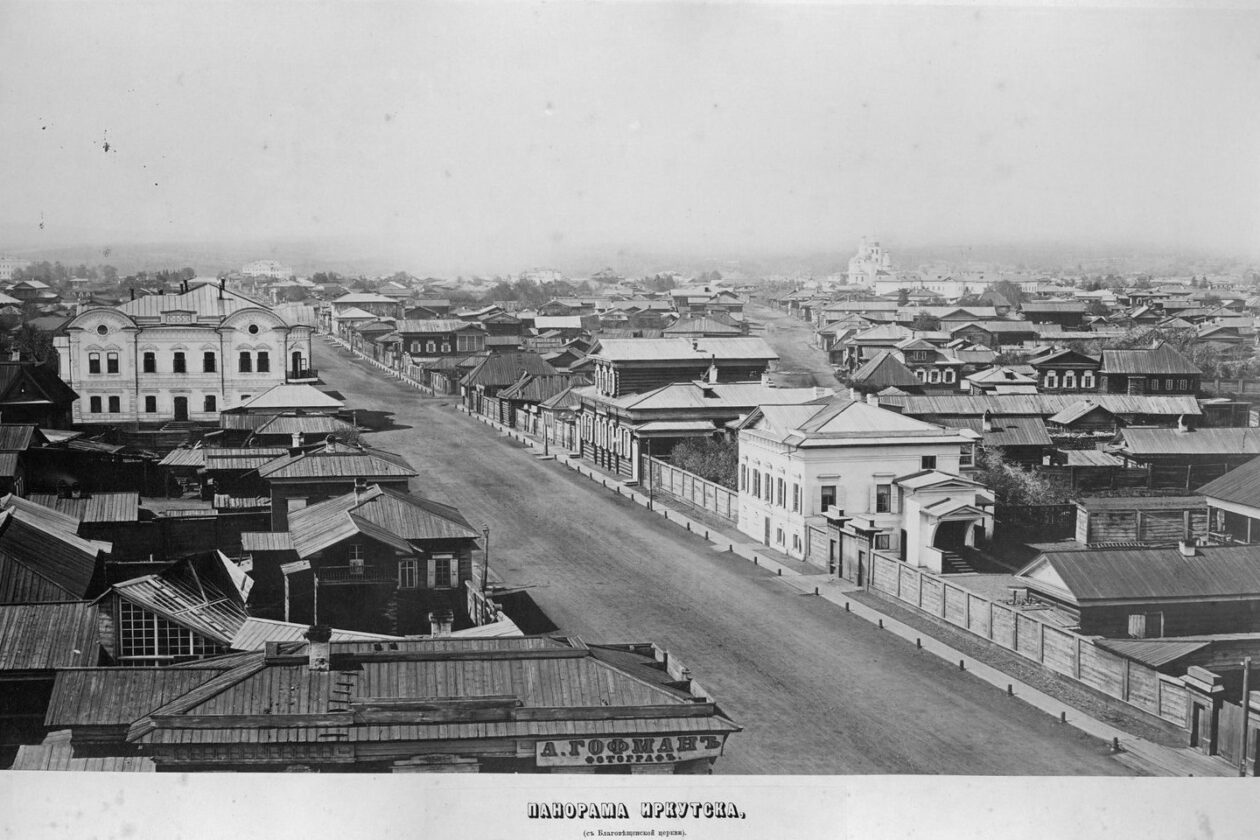

Вид на улицу Большая в сторону Ангары с колокольни Благовещенской церкви

— А Карла Маркса как раз напоминает прямой коридор…

— Да, потому что она возникла на месте палисада (частокол из бревен, который носил оборонительную функцию — Е.С.). Улица проходит по некогда существовавшей крепостной стене. В 1720 годах через Иркутск в Китай с дипломатической миссией ехал сербский дипломат Савва Рагузинский, состоявший на службе у русского императора. Ему было поручено осматривать сибирские города на предмет укреплённости, безопасности. К тому моменту посад разросся, и Рагузинский распорядился построить защитный палисад — от берега Ангары до берега Ушаковки. Как писали хроники: «В спешном порядке был «около жилья построен палисад, простирающийся от протоки реки Ангары до Ушаковки» длиною 1277 сажень с 14 редутами и тремя воротами: Монастырскими, Мельничными и Заморскими, где были установлены караулы». Вдоль палисада выкопали ров, наполнив его водой. За ограждением построили казармы для солдат, прибывших в наш город для пополнения гарнизона. Там же находились провиантские склады и деревянная Крестовоздвиженская церковь. Палисад обозначил границу города.

По расположению нынешней улицы Карла Маркса мы можем понять, где проходила стена: с одной стороны река, с другой — река, а с третьей — стена. Так города в те времена и защищали от внешней угрозы. Вскоре необходимость в палисаде отпала. Впоследствии он обветшал и развалился, ров стал осыпаться. Иркутские власти решили уничтожить остатки ограждения, а на их месте проложить новую улицу, получившую название Большая Прешпектная (в просторечии — Большая). Почему её так назвали? Потому что человек, стоявший в её начале, видел всю её в перспективе — до самого конца.

— И только тогда улицу начали застраивать?

— До середины XIX века она была рядовой. Застраивалась в основном деревянными домами, считавшимися более дешёвыми, тёплыми и удобными. К тому же, когда палисад убрали, оказалось, что посад подходил к Большой, так сказать, тылами. Все строения выходили на неё своей хозяйственной частью, огородами. Однако со временем это выправилось. Уже в 1760-х годах, ещё до утверждённого генплана, предпринимались попытки улицы благоустроить и выровнять. Время сноса палисада совпало со временем правления губернатора Карла Фрауендорфа, который всерьёз взялся за городское благоустройство, и боролся с ретирадами (туалетами), выходящими практически на фронт застройки. Как пишут источники, «постройка домов в прежнее время производилась без планировки, а кто как хотел: то выставлялась на улицу ретирада (уборная), другой над воротами строил навес, где непременно ставилась святая икона; а перед домами на набережной строились лавки для сиденья; особенно безобразили дома неровными окнами с прибавлением, так называемых волоковых, у многих крыльцо и двери были прямо с улицы. При домах же были обширные овощные огороды, где первое место непременно занимал хмельник, то есть рос хмель и вился по высоким тычинам»…

Новый губернатор «крепкою рукою принялся за устройство города, что жителям поначалу было в тягость, а после сами признали это за полезное». По инициативе Фрауендорфа геодезисты в его присутствии планировали прямолинейные улицы, разбивали город на кварталы, а к домам прикрепляли дощечки с названием улиц и нарисованной «рукою, путь показывающей».

Улица уже более-менее отстроилась, но ещё видны пустые участки. Заметно изменение структуры и типа застройки

— Когда Большая становится главной улицей города?

— Магистралью, связавшей Знаменское предместье с центром города, Большая становится после строительства в 1869 году деревянного моста через Ушаковку. Со второй половины XIX века началась скупка земли и возведение жилых и торговых помещений. Улица перешла в ранг центральных. Её привели в порядок, замостив булыжником и торцовыми шашками, проложили тротуары. До того момента она была грязной и труднопроходимой, особенно во времена распутицы и дождей. В «Очерках Восточной Сибири» в 70-х годах XIX века её упоминали так: «На Большой улице красуется до пяти каменных домов, два-три небольших ресторана, три фотографии, множество вывесок мелочных лавок, колбасных и питейных заведений, часовщиков». В 1859 году на средства купца Хаминова там были установлены фонари с масляными лампами, а в 1910 году — электрические. С 1873 года на улице появилось несколько бирж легковых извозчиков, а в 1910 году — омнибусное сообщение, связавшее Знаменское предместье с железнодорожным вокзалом.

Строго по красной линии

— Как раньше планировались улицы? Архитектор их разрисовывал?

— До момента приезда Рагузинского в Иркутск никто ничего не планировал. То, что было построено, сложилось само собой. Ставилась церковь — вокруг неё возникали улицы, где селились прихожане. Строилась больница или какое-то административное здание — вокруг начинали расти дома. От речек, оврагов, гор, холмов расположение улиц тоже зависело. Структуру застройки определяли некие градостроительные доминанты и ландшафт. Например, на месте нынешних улиц Марата, 5-й Армии были луга, местность была болотистая и называлась Потеряхой. А болотистая или гористая местность затрудняет, «тормозит» строительство. Эти участки обычно застраиваются позже остальных. В 1792 году после разбора палисада был разработан первый генеральный план Иркутска. Тогда появилась идея посадскую часть Иркутска выровнять, «нарезать» ровными кварталами. Но эта идея не воплотилась.

— Почему?

— В случае её реализации пришлось бы снести или перестроить многие дома. Хозяева усадеб держались за свои участки и не собирались ничего менять. Кстати, большинство улиц соприкасаются с Карла Маркса с одной стороны, не имея продолжения с другой. Только Ленина (бывшая Амурская, Заморская), Франк-Каменецкого (бывшая Мясная) и Декабрьских Событий (бывшая Московская, Ланинская) пересекают её насквозь. Эти три улицы возникли на месте ворот в палисаде — Заморских, Мельничных и Монастырских. Если вернуться к теме планирования, то до XIX века все планы были фиксационные, отражающие сложившуюся застройку. И только после большого пожара власти заговорили о перепланировке и расширении улиц. Но это сделать не удалось по разным причинам. Многие владельцы стали продавать свои земельные участки, кто-то переезжал в другие районы. В итоге ограничились тем, что запретили деревянное строительство на пяти центральных улицах: Большой, Амурской, Тихвинской, Ивановской и Пестеревской. Постройки, выходящие на линию улицы Большой, могли быть только каменные под железной крышей.

— По какой логике здания размещались на Большой?

— Она не складывалась постепенно, как другие улицы. Так было, например, с Солдатскими (ныне — Красноармейская, Грязнова, Лапина, Хмельницкого — Е.С.). Как они возникали? Строили казармы, селили солдат. Раз-два — и улица выросла. А тут сломали палисад и проложили проспект. Какие-то участки покупала казна, какие-то принадлежали частным владельцам. Богатые горожане могли подарить городу участок, продать землю или отдать её в пользование. Были и чёткие правила застройки. Жилые дома необходимо было строить по красной линии. Только в редких случаях здание было отодвинуто вглубь. Когда дом «отступает» от общего ряда, это подчёркивает его статус. Как правило, это общественные, присутственные постройки — больницы, институты, театры, перед которыми должно быть пространство. Например, здание драмтеатра стоит в глубине, потому что зрители после спектакля должны выходить не прямиком на улицу, а на небольшую площадь. Кроме того, любой строительный проект должен был пройти согласование в городской управе. Городской архитектор должен был поставить на этом свою резолюцию.

Количество окон, выходящих на красную линию, не должно было быть меньше трёх. В начале XIX века архитекторы стали пользоваться разосланными из столиц «образцовыми фасадами». Зодчие, конечно, ничего не копировали точь-в-точь, но благодаря этим регламентам складывалась общая картина застройки, пропорции, габариты зданий. А украшения, детали отдавались на волю и фантазию архитекторов.

— От чего зависит облик той или иной улицы? Например, Ленина отличается от Карла Маркса. Хотя обе они центральные, да и архитектура зданий на той и другой довольно созвучна.

— Облик зависит от функции улицы. Да, они похожи. Обе каменные. Основные здания построены в конце XIX – начале ХХ века. Но Амурская была частью дороги на Байкал, а Большая — центральная улица, прогулочная, там всегда была самая дорогая в городе недвижимость. Поэтому на Большой располагалось множество магазинов, ресторанов, учреждений. Многие здания отдавались под торговые предприятия, типографии, конторы. Здесь находились все отделения коммерческих банков, представительства торгово-промышленных компаний, фешенебельные гостиницы, рестораны, зрелищные заведения, редакции газет. В Большую вкладывалось больше средств, чем в другие улицы. Амурская тоже улица недешёвая. Первая её часть (от сквера Кирова) была значительно перестроена в советские годы. На Большой же сохранилось больше дореволюционной архитектуры, и застройка там более плотная — дома примыкают друг к другу, и в среднем они выше, чем на соседних улицах.

Каменные декорации Большой

— Какие здания появились на Большой первыми?

— Первые деревянные постройки не сохранились. Они все — от берега Ушаковки до улицы Луговой — сгорели в пожаре 1879 года. Одно из старейших каменных зданий — дом на Фурье, 2 (угол 2-й Арсенальской, затем — Котельниковской и Большой — Е.С.), где находится областной центр врачебной косметологии. Особняк был построен по заказу Иннокентия Котельникова, хозяина нескольких приисков, пароходов, держателя мелочной торговли по трактам. Возведён дом по проекту Александра Разгильдеева в 1855 – 1858 годах. На первом этаже располагался магазин. Интересно, что дом уцелел в пожаре 1879 года, хотя вспыхнуло пламя как раз на Котельниковской. С 1910 по 1918 год в особняке размещался Банк Общества взаимного кредита.

Центральные улицы Иркутска интересны тем, что на них сохранились здания разных эпох и стилей. Одно из знаковых — здание драматического театра имени Н. П. Охлопкова, возведено по проекту петербургского архитектора Шрётера. Когда в 1890 году сгорел третий по счёту деревянный городской театр, было принято решение построить каменное здание. Организовали конкурс на его проектирование. В итоге первая премия была присуждена профессору Шрётеру. Открылся театр в новом здании в 1897 году. Здание театра — яркий пример эклектики, создававшейся по принципу «надену всё лучшее сразу». Архитектор «собрал» образ здания из элементов разных стилей.

Здание фирмы «Треугольник» на Карла Маркса, 28, где сегодня располагается музыкальный колледж имени Ф. Шопена, построено в 1909 – 1911 годах по проекту петербургского архитектора Иогансена для резиновой мануфактуры. Руководил работами иркутский зодчий Коляновский. До революции часть дома арендовало отделение Волжско-Камского коммерческого банка. С 1922 по 1956 годы работали областные партийные и комсомольские организации. Это редкий для Иркутска образец модерна. Изюминкой дома является синяя плитка, использованная в оформлении фасада.

Драматична история здания управления ВСЖД. По первоначальному проекту архитектора Казимира Миталя строение было задумано как образец конструктивизма — в объёмно-планировочном решении и внешнем оформлении. Затем Миталя арестовали, а конструктивизм в СССР оказался не в почёте. В конце 1940 годов архитектор Гольдштейн полностью реконструировал здание. Был перестроен парадный вход, главный фасад «нарядили» в богатый декор в духе сталинского ампира. Казалось бы, все эти пилястры и лепнина полностью уничтожили его первоначальный облик, однако скругленный угол, выходящий на Карла Маркса, выдаёт изначальный конструктивистский замысел.

НЕСКОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ

- Раньше улица выходила к Знаменскому (Маратовскому) мосту и завершалась кинотеатром «Мираж». В 1929 – 1930 годах на месте домов были построены цеха завода имени Куйбышева.

- 5 ноября 1920 года Большую улицу переименовали в улицу Карла Маркса.

- В 1930 – 50-х годах появились новые дома, были надстроены и реконструированы некоторые старые.

- По данным на 2023 год, на улице Карла Маркса сохранилось около 50 зданий, построенных в конце XIX – начале ХХ веков.

- Длина улицы составляет 2533 метра.

- В настоящее время Карла Маркса является историко-архитектурной заповедной зоной.

Читать также:

- Феноменальная эклектика Иркутска

- Первые архитекторы Иркутска

- Место для муз

- Архитектурные феномены Иркутска

- Архитектура здравого смысла

- Люди, придумавшие Иркутск