На её картинах над Иркутском летают ангелы. Иногда в одиночестве, иногда парами или вместе с котами. Ангелы эти вполне земные, эдакие румяные крепыши. Есть у неё и утончённый Пьеро, и задумчивый Арлекин, и юная рыжеволосая Коломбина, от которой так и веет радостью жизни. Вселенная художницы Светланы Ворониной яркая, тёплая, уютная. И если долго смотреть на её работы, то кажется, можно уйти в эту сказочную реальность, растворившись в неоновом свете фонарей и белом мерцании снежинок. Светлана рассказала порталу «Культура 38» о «зоне ответственности» ангелов, искусстве умиротворения и умении радоваться простым вещам.

Екатерина САНЖИЕВА

Домовые Иркутска

— Как появились ваши ангелы? И почему они летают над Иркутском?

— Иоанн Златоуст объяснил значение крыльев ангелов так: «Они проявляют возвышенность природы. Покидают высоты и самые возвышенные жилища, чтобы приблизиться к человеческой природе». Мои ангелы, скорее, не обитатели высших сфер, а хранители. Они из фольклора и мифологии. Народное творчество — русское, бурятское, викингов — для меня притягательно. На моей первой выставке, кстати, вообще было много мифологических существ. Например, была святочная коза, которая олицетворяла смену времён года, Жар-птица, Алконост (морская птица, символизирующая божий промысел, из славянских легенд — Е.С.). А первый мой ангел появился спонтанно. Он летел над Байкалом, над байкальской деревней, а Байкал — место мистическое, овеянное легендами, поэтому и ангел получился под стать месту — маленький сибиряк в валенках и шапке-ушанке. Зрителям он полюбился. Позже крылатый мальчик стал «перелетать» у меня с картины в картину.

— У вас все ангелы разные. Кто-то в валенках, кто-то в лёгких одеждах, кто-то с музыкальным инструментом в руках. От чего зависит их образ?

— От «зоны ответственности». Кто-то охраняет деревню, кто-то город. Есть ангелы старого деревянного зодчества. Кто-то сравнил моих летающих херувимчиков с иркутскими домовыми. Они хозяйственные, с юмором и не без творческой жилки. Кто-то на рожке поиграет, кто-то на флейте, кто-то на гитаре. Ангел может разговаривать с котом, устроившись на ставнях и заглядывая в окошко, танцевать на проводах рядом с птицами или пролетать над районом с калачом и фонариком. Есть хранитель каменного города — юноша в хитоне. У меня есть работа, где ангел каменной архитектуры беседует с ангелом деревянного города о судьбах памятников культуры, а расположились они на крыше Дома актёра, что весьма символично, ведь долгое время этот памятник архитектуры выглядел удручающе.

— На ваших картинах город – это, пожалуй, не фон, а главный персонаж. Отчего зависит выбор здания или района, которые вы пишете?

— Стараюсь изображать узнаваемые места: драмтеатр, усадьба Катышевцевых-Плетюхина на углу Карла Маркса и Пролетарской, здание Русско-Азиатского банка. Видели, в каком состоянии сейчас находится банк? Это боль! Хочу обратить внимание на каменные здания, которые имеют запущенный вид, на деревянную старину, которая безвозвратно уходит. Хорошо, что эти дома реконструируют, но жаль, что при этом они теряют свою первозданность, аутентичность. Я три года отучилась на факультете теории и истории искусств в Ленинградском институте имени Репина на отделении искусствоведения, поэтому разбираюсь и в истории искусства, и в архитектуре.

— Но искусствоведом вы не работали? А стали художником…

— Я окончила отделение живописи Иркутского училища искусств. Хотя меня всегда больше тянуло к декоративному искусству. Но выбирая между живописью и декоративно-прикладным направлением, я поняла, что у меня не хватит терпения эти макеты клеить для декораций. Это ювелирная работа. Кстати, при всей моей любви к живописи, было время, когда я занималась настенными росписями.

В 1990-е годы мне предложили расписать казино «Макао» в Солнечном. Это был хороший заказ. Я расписала помещение в китайской стилистике. Росписи были вполне органичны для Китая: драконы, китайчата, тигры, пагоды. Для меня эта работа была сложна тем, что обычно я рисую сидя, а тут пришлось и на лестницу подниматься. Самые же интересные росписи были в гостинице «Русь». Мне предложили расписать кофейню. В моем воображении сразу возникли негритянки. Ведь кофе ассоциируется с жаркими странами, зноем. Я тогда интересовалась искусством центральной Африки — лаконичные силуэты, контрастные цвета, орнаменты. Получилось круто! Кофейня пользовалась популярностью, и направляясь туда, народ говорил: «Идем к негритянкам!»

Из архива С. Ворониной

— Многие художники стараются пристроиться, к примеру, на преподавательскую работу. А вы фрилансер. Сложно жить только на доходы от заказов?

— Я интроверт, и преподавание отнимало у меня слишком много сил. Я работала учителем рисования в школе эстетического воспитания у дошкольников. После занятий приходила выжатая, пустая, восстанавливаться было тяжело. Хотя у меня это получалось, и ученики меня любили. Сложно ли жить свободному художнику? Тут важна самодисциплина. Пишу я много, на моём станке обычно стоят по пять-десять полотен. Но главное — мне это в радость. Есть круг людей, которые понимают и ценят мои работы.

Разные темы — разный язык

— Не бывает ли такого, что от работы над картиной вы чувствуете опустошённость?

— Бывают странные заказы, выполняя которые приходится переступать через себя, через свой стиль. Однажды мне заказали конный портрет. Я, как говорится, его слепила из того, что было. Срисовывать пришлось с фотографии. Заказчик хотел, чтобы было точно, как на фото. Хотя у меня есть своя живописная манера, стилизованная. Но я, скрепя сердце, сделала, подумав: «Какое счастье, ну наконец-то!». Бывает, что у меня зреет какая-то идея, но как будто бы в ней чего-то не хватает. Ты начинаешь писать, а душа к работе не лежит. Тогда я её просто откладываю. Так у меня было с картиной «Плутни Арлекина». Картина долго пылилась в коробке, но, достав её через несколько лет, поняла, как полотно доделать. Чаще работы «вылетают» на одном дыхании. Так родилась серия «Дожди». Я натянула льняную простынь на подрамники. Мне нужна определенная фактура — мелкозернистая. И за два дня я написала такие живые работы! Шикарные получились дожди — яркие, переливающиеся, звенящие. Мне казалось, что я не отдала свою энергию холсту, а, наоборот, напиталась ею.

Из архива С. Ворониной

— Вы рисуете «из головы» или делаете зарисовки с натуры?

— Использую фотографии и зрительную память. Я многое подмечаю и запоминаю. Приступая к работе, я всё это перерабатываю в некую стилизацию. А натуры я «переела» в училище искусств и десять лет после окончания не писала вообще. Даже не могла смотреть на холсты. Но, выдержав паузу, вновь набросилась на живопись.

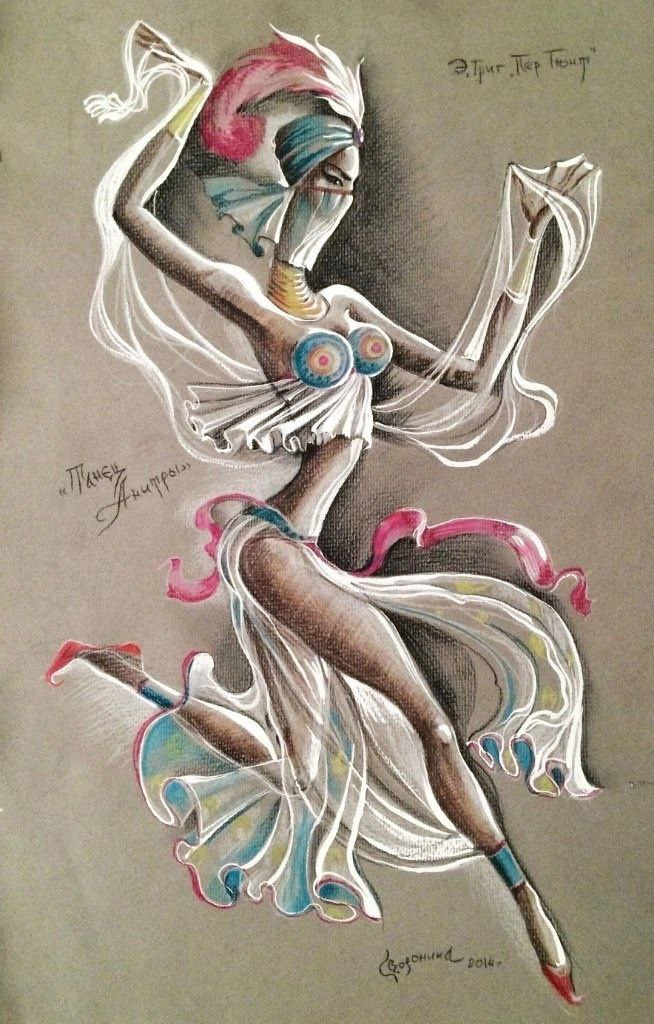

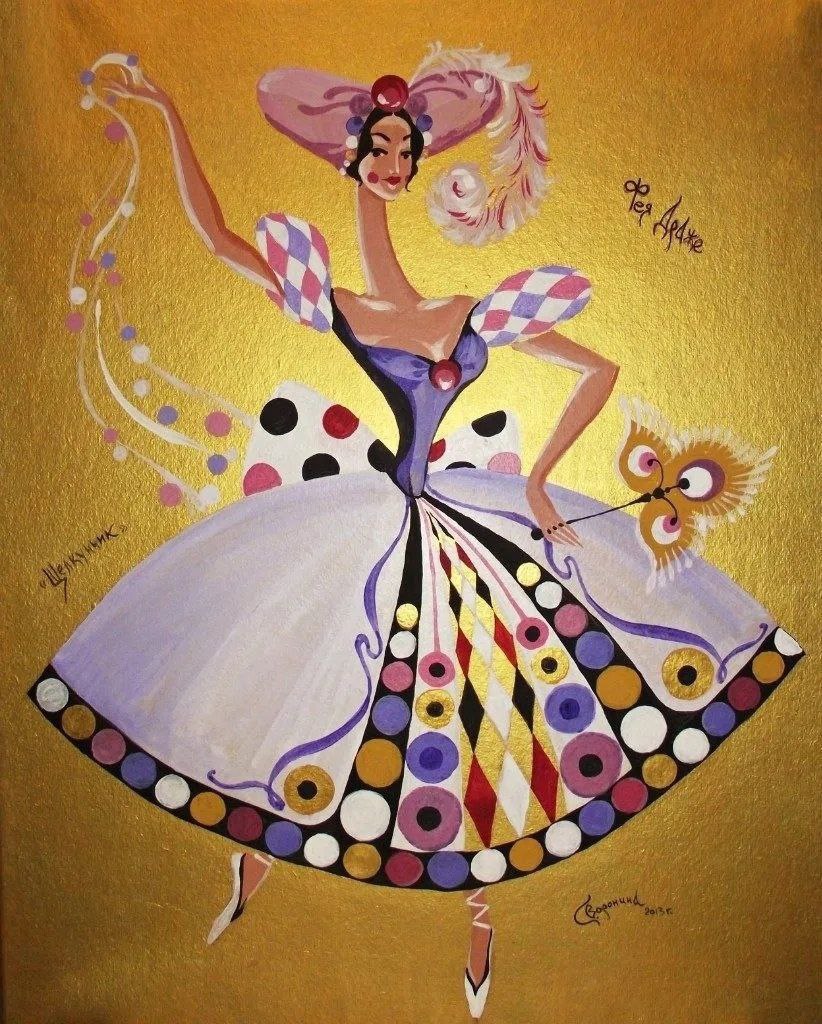

— Ваши работы очень разные по стилистике. Ангелы — детские, сказочные, наивные, дожди — тонкие, импрессионистичные, персонажи комедии дель арте — яркие, эксцентричные…

— Эти темы, которые живут совершенно отдельно. Я плювиофил — человек, который счастлив в дождь. Дождь для меня — это очищение, обновление, свежесть. Комедия дель арте привлекает меня своей яркостью и театральностью. И вот из-за этой стилистической многогранности меня и не приняли в Союз художников. Моя первая выставка прошла на «ура», было много восторженных отзывов. Но потом в Союзе художников мне сказали: «Такое ощущение, что ваши работы писали разные люди». Но я уверена, что разные темы требуют разного изобразительного языка. Разные задачи — разный стиль. Ангелы декоративны, сознательно наивны, от того и падают многим в сердце. А дожди более изящны, экспрессивны, выполнены в условной, «размытой» манере. Но главное — в каждой работе должно быть настроение. Иначе она получится пустая, безжизненная, и зрители это почувствуют.

— А как вам пришла идея картины «Ливень на Карла Маркса»? Это, пожалуй, самая атмосферная из ваших «дождевых» работ.

— У меня было желание поучаствовать в выставке. И я взяла большое полотно, которое требовало немного другого подхода и языка. Зонты, фонари, огни, отражения, блики — всё это я очень люблю. Две фигуры под яркими зонтами на картине выполняют чисто декоративную функцию. Люди, бегущие от стихии. Они вносят в полотно динамику, акценты и некий флёр.

Интриги, маски, лубок

— Некоторые считают, что по мере взросления художника и его работы становятся более профессиональными, серьёзными и глубокими. Вы с этим согласны?

— У меня всё наоборот. Когда я училась в Репинке, увлекалась творчеством мирискуссников — Александра Бенуа, Константина Сомова, поэзией Серебряного века, стилем модерн. Я считала себя интересной, сложной, утончённой, гордилась тем, что у меня такая богемная профессия — художник. Тогда я уходила в театральность, любила комедию дель арте (а этот вид представлений, кстати, вышел из карнавалов и уличных фарсов), у меня были эстетские, эксцентричные работы в итальянском стиле. Яркие тона, интриги, фигуры немного вычурные, вытянутые, маски, таинственность. Я читала литературу по этому направлению, досконально изучала персонажей.

— А сейчас что вас вдохновляет?

— Со временем я поняла, что надо опираться на то, что рядом, под рукой. Сейчас испытываю радость от совершенно обыденных, простых вещей. Увидела на ветке снегирей — пришла в восторг! Я стала проще. Получаю удовольствие от заката за окном, от нового пуховика, от вечерней прогулки. Вообще я от природы — созерцатель, наблюдатель. И сегодня у меня более радостные и гедонистические картины, чем в молодости.

— Мистицизм вам, кажется, тоже присущ?

— Да, я, например, на сто процентов уверена, что умение рисовать — не моя заслуга, а дар. Как будто бы для меня и не было другого пути. Мне кажется, я родилась с кисточкой в руке и могла только рисовать. И ещё уверена в том, что у меня сильный ангел-хранитель. Сколько у меня было сложных критических ситуаций, но мне таки удавалось выходить из них с наименьшими потерями. Поэтому ангел для меня — не столько религиозный персонаж, сколько фольклорный, мифологический. Это помощник, присматривающий за нами и оберегающий. В моих ангелах есть и некоторая лубочность.

Из архива С. Ворониной

— Кстати, в определённом контексте это слово бывает чуть ли не ругательным…

— Разве можно ругать простую жизнь и простые радости? В этом философия лубка. Моя подруга живёт в посёлке, хотя она художница, интересный человек. Для неё, заваленной тяжёлым деревенским бытом, посидеть попить чай, полюбоваться лиловым закатом — это радость! Конечно, лубок в искусстве должен быть не примитивным, а тонким, сделанным со вкусом. Русский лубочный стиль пришёл из народных сказок. Мои работы тоже довольно просты, в них не нужно искать какую-то ментальную глубину. Это, скорее, сказка, зимний вайб, уют, приглушённое освещение, заснеженные домики со светящимися окнами. И снег — всё объединяющий и придающий картине волшебность.

Передать радость жизни

— А каким образом художник передаёт настроение? Все пишут красками, но не всем удаётся сделать работу атмосферной.

— Когда ты берёшься даже за маленькую картину, то ставишь перед собой задачу. И представляешь, как будет падать зимний свет, какого он будет цвета, где он должен быть ярким, где приглушённым, как ангел будет «подсвечен» луной и звёздами, какой он будет держать фонарик. В голове я всё это монтирую. И чем лучше я работу продумаю, тем удачнее она получится.

— Придут ли на смену ангелам какие-то другие символические персонажи?

— Меня сейчас интересует направление — эстетика городских окраин. Люди живут в спальных районах, там как будто ничего красивого и нет. Там стоят промышленные объекты, гаражи, заброшенные склады, безликие панельки. Но человек так устроен, что ему хочется найти очарование там, где он живет. Я тоже живу в таком спальном районе и каждый день вижу эти коробки на бульваре Рябикова. Но срабатывает контраст: дома вкупе с обалденной природой, красочным небом, причудливыми деревьями кажутся прекрасными. Пейзаж постоянно меняется. Я этим видом каждый день любуюсь. У меня на лоджии столовая для птиц, куда прилетают синички, воробьи. И если говорить о ритуалах, которые мне необходимы для вдохновения — мне надо позавтракать, выпить кофе и посмотреть в окно. Там у меня всегда красиво!

— Можно ли, на ваш взгляд, разделять живопись на мужскую и женскую?

— Женщина по своей природе созидатель. Хотя Фрида, например, могла выносить свою боль и страдания на полотно. Я не могу. Меня бы это разрушило. Создавать работы в духе Дали — горящих жирафов, монстров, ослов — я бы тоже не смогла. Не в состоянии бы была погрузиться в темноту, во мрак подсознательного. Хотя я люблю смотреть фильмы ужасов. Но самой такое продуцировать, свалить все мрачные больные фантазии на зрителя — нет, никогда. Я не разрушать людей своей работой должна, а умиротворять, заряжать ощущением радости жизни. У одной моей постоянной заказчицы одна стена в квартире завешена моими картинами. Она смотрит на них, называя это «ангелотерапией». Возможно, и для меня живопись — своего рода терапия, эскапизм, побег из реальности. Возможно, я ухожу в свои картины, в мир, где не может быть мрака и боли, где над домом летит маленький ангел с калачом и оранжевым фонариком.

Читать также:

- Альтер эго Сергея Юдина

- «Я до сих пор иду по этому коридору» (Сергей Казанцев)

- Путешествие к вершине (Наталья Довнич)

- Трансформации Валерия Кунца