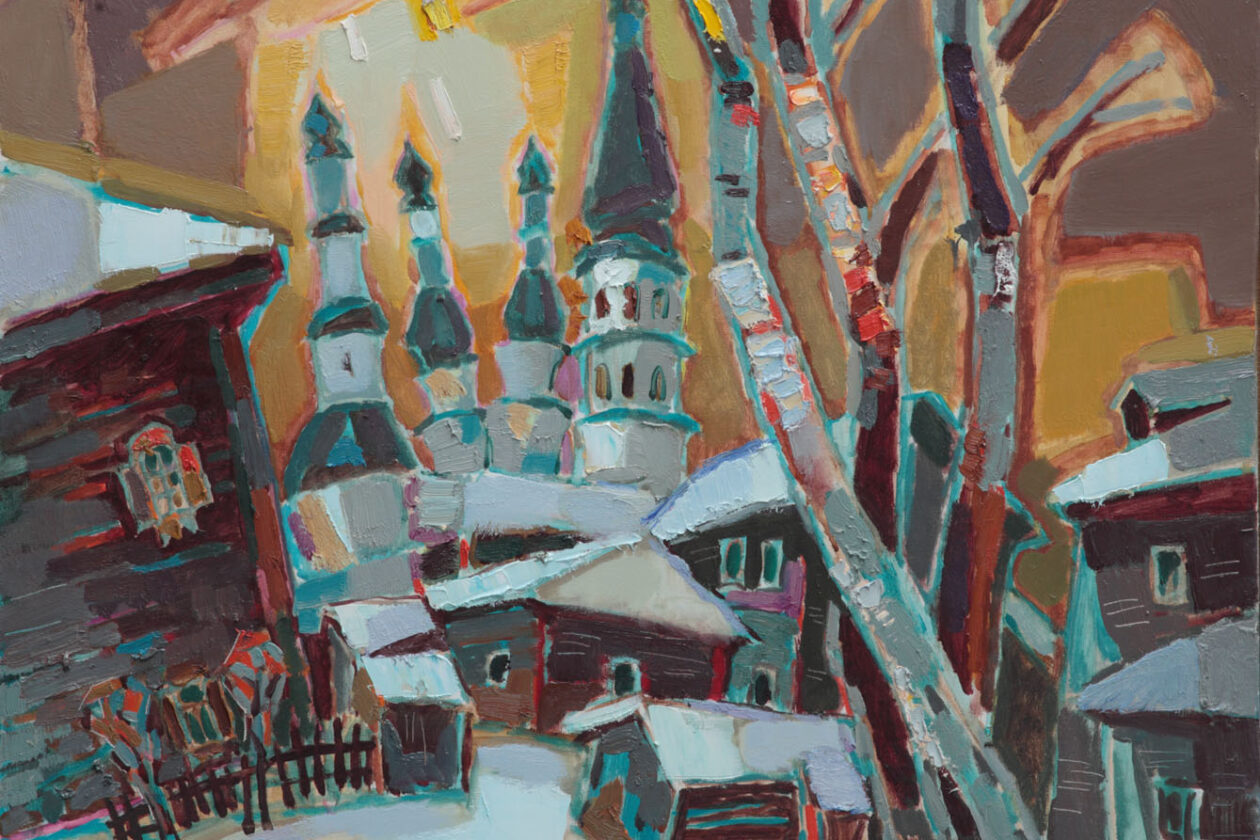

Жизнь художника, по мнению Геннадия Кузьмина, — это путь от идеи к идее, поиски художественного стиля и языка, окрыляющие взлеты и болезненные падения. Это непрерывная работа, которая не останавливается даже во сне. Это стремление к совершенству и сомнения в собственных силах. Творчество Кузьмина многогранно, его сложно уместить в одно направление. В его картинах — отголоски кубизма, импрессионизма, русской реалистической живописи, искусства мастеров Возрождения; символические обобщения и эмоции, изысканная палитра цвета и музыкальность. Мы поговорили с художником о «толчках» и знаках судьбы, стремлении к совершенству и творческой ненасытности.

Екатерина САНЖИЕВА

Придать предмету глубину

— Вы как-то сказали, что в вашей жизни вас словно кто-то подталкивал к живописи. Вспомните такие «толчки»?

— Они случались с самого малого детства. Мне было года три. Я вышел во двор, а там сидит на стульчике человек и пишет на этюднике лошадку. Замер как зачарованный: смотрю на коричневую лошадку, потом на картон, где рождается точно такая же лошадка. Человек кисточку опускал в краску и рисовал. Я подумал: какое-то волшебство! А позже увидел, как отчим из «Родной речи» срисовал мчащийся автомобиль, точно перенес изображение в мою старенькую тетрадку. Я почувствовал сильную тягу к рисованию. Позже записался в кружок при Доме пионеров. Мы жили в Усолье, и мне приходилось долго идти, через незнакомые дворы и улицы, до небольшого деревянного здания. Занимался я один. Помню, учительница как-то привела меня к лестнице и сказала: «Рисуй перспективу». Я не понимал, что это такое. Наставница мне объяснила: рельсы уходят вдаль, а нам кажется, что все линии уходят в одну точку. И дома я стал пробовать, тренироваться, придавать глубину разным предметам: спичечным коробкам, книгам, школьному пеналу.

Из личного архива героя

Другим «толчком» стал подарок одноклассницы на 23 Февраля. Наша староста подарила мне два набора открыток: репродукции Василия Сурикова и Исаака Левитана. Я их рассматривал, изучал композицию, запомнил наизусть все детали, пытался их копировать. У Левитана меня особенно поразила картина «Владимирка». Я даже ходил на окраину Усолья и искал похожий пейзаж…

В нашей школе на стенах в коридоре висели копии работ Маковского и Богданова-Бельского. Я разглядывал темные плотные картины: детей, бегущих от грозы, мальчика в лаптях и рваных штанишках, заглядывающего в класс сельской школы. Смотрел и удивлялся: неужели можно красками на плоскости так полно и живо передать настоящую жизнь? Изобразить людей — в движении, с какими-то их эмоциями, характерами?..

А в восьмом классе я поступил в вечернюю изостудию при Дворце культуры химиков и буквально за три месяца подготовился к поступлению в училище. И вот в 14 лет робким подростком я поступил в Иркутское училище искусств. Подавал документы на декоративное отделение, это считалось престижным. Поступить туда было очень сложно. Мне надо было придумать декоративный орнамент, а для меня это было непонятно. Я любил делать наброски с натуры, рисовал людей, уличные сценки, например, у бочки с квасом. В общем, на декоративное не прошел. Директор училища Фива Константиновна Данилова пригласила меня в кабинет и объявила, что я вполне могу учиться на керамическом. Я согласился. Год проучился, но не прикипел к этому. Меня по-прежнему тянуло к станковости. И после первого курса я перешел на живописно-педагогическое отделение.

Из личного архива героя

— Были в училище предметы, которые вам не давались?

— Все эти натюрморты я уже писал, учась на керамике. У меня были, в основном, пятерки. Преподавала у нас молодая, застенчивая Лидия Куклис. «Гена, ты же учился уже, знаешь основы, — как-то обратилась она ко мне, — ты мог бы рисовать и объяснять остальным ученикам их ошибки?». Но объяснить, почему надо так, я бы не смог. Просто знал: надо рисовать именно так. Однокашники и сами ко мне обращались. Стоило преподавателю выйти из кабинета, как ребята просили: «Поправь мне рисунок, Гена!». Я ходил и правил от одного к другому.

— А портреты у вас получались? Наверное, это сложно — передать внешнее сходство и характер модели?

— Только поступив в училище, я с восторгом разглядывал портреты старших студентов живописного отделения, написанные маслом. И думал: «Неужели и я так буду писать? Нет, никогда не смогу!» Стал пробовать. Понемногу стало получаться. Форма тела и головы очень сложные. Начинали с простого: куб, шар, цилиндр. Еще Сезанн (французский живописец, представитель постимпрессионизма — Е. С.) писал, что все тела состоят из этих геометрических фигур. Но в лице много разных мелких форм. Надо их увидеть и передать. Чуть глаз сдвинул, чуть больше открыл — сразу человек не похож. А надо передать еще и психологию, характер. Возьмите Тициана (итальянский живописец, крупнейший представитель венецианской школы эпохи Высокого и Позднего Возрождения — Е. С.). Какая глубина передачи лица, тела, как все у него получалось выразительно и возвышенно красиво! А в глазах его женщин что-то такое светится: тайна, сила, лукавство. Это и есть характер.

С небес на землю

— В разные этапы жизни вы увлекались разными художественными стилями. Почему вы меняли свою творческую манеру?

— Человек взрослеет, меняется, получает новые впечатления, новые знания. Но важнее всего — впечатления детства. Первым толчком к живописи стало для меня реалистическое искусство — человек с этюдником, рисующий лошадку, работы русских художников в школьном коридоре, наборы репродукций Сурикова и Левитана… У меня не было дома книг. Жили мы довольно скромно. Мама работала телефонисткой, воспитывала троих детей. Я просил у нее деньги на самые дешевые краски по 99 копеек. И мама мне их давала. Это было огромное счастье!

Из личного архива героя

Как-то будучи школьником спускаюсь по лестнице, смотрю: на полу в подъезде лежит грязный журнал «Иностранная литература», и на порванной странице — картина Пикассо. Я остановился, пораженный. Оказывается, есть другое искусство! До этого никогда не видел его работы. А тут — «голубой» и «розовый» период: «Слепой нищий с мальчиком» и «Девочка на шаре». Так мне открылся совершенно новый, непонятный еще язык. Вроде и реализм, и не совсем. Но в памяти у меня эти картины отложились.

После окончания училища я пытался поступить в Суриковский институт, но не получилось. Но не расстроился: вокруг были интересные, самобытные художники, нередко без высшего образования. Настоящие мастера, например, Галина Новикова. У нее были и классические работы, и матиссовские в красно-зеленых тонах. Начал самообразовываться. Ездил на пленэры на Байкал, в Бурятию, Бодайбо. Писал по три-четыре этюда в день. Уходил утром, возвращался вечером. Кусочек хлеба, сало, чай — и опять пишешь до изнеможения.

Из личного архива героя

— Это можно сравнить с жаждой — стремлением больше писать, учиться, пробовать новое?

— Это ненасытность. У меня была задача постоянно совершенствоваться. И в голове тогда уже засел Пикассо. Еще мне нравился итальянский художник Ренато Гуттузо (живописец и график ХХ века, яркий представитель неореализма — Е. С.). Мне импонировал его экспрессивный стиль. Хотелось и в свои работы внести такую экспрессию. Я делал композиционные эскизы — мысли, набросанные карандашом, и складывал их в папку. С папкой для набросков, кстати, я ходил везде и всегда — даже в гости. Однажды попробовал сделать работу в духе экспрессионистов. Готовилась молодежная выставка, председателем нашего отделения Союза художников был Виталий Рогаль. Моя картина называлась «После смены»: сидит рабочий за столом, красно-зеленый колорит, немного искаженные пропорции тела. Рогаль посмотрел на мои реалистические пейзажи, на этот портрет и спросил: «Ты-то сам что хочешь показать на выставке?». Я говорю: «Хочу этот портрет». «Убирайте его, — велел Рогаль, — давайте за пейзаж Кузьмина голосовать!». И рабочего моего убрали. Комиссии даже не дали проголосовать за эту работу.

Из личного архива героя

Потом началась перестройка. Стали появляться журналы с работами западных художников. Открывались выставки современного искусства. Это все будоражило! Мы были дружны с Борисом Десяткиным. Он уже вовсю писал в своей дерзкой острой манере. Я тоже каждый день натягивал холст и писал в новой стилистике. Сделал серию «Семь дней из жизни женщины». Хотелось отточить новую технику, да и тема оказалась под рукой: вот женщина качает ребенка, вяжет, ставит цветы в вазу, читает газету… Позировала моя жена Нина. Я показал разные настроения моей модели. Попутно исследовал цвет и композицию. И вот, накопив достаточно работ, я встретил художника Александра Муравьева, и он сказал мне: «Выставляйся!». Выставился. Работы нашли одобрение у коллег и зрителей. И меня приняли в Союз художников.

— И затем, пройдя определенный цикл, вы опять вернулись к реализму — с небес на землю?

— Да, реализм у меня с детства в душе сидел. Хотелось написать настоящую работу и показать ее на выставке. Написал триптих про стариков-сибиряков: в центре — бабушка моей жены, в то время ей 102 года было, а по сторонам — старик с мальчиком и молодая семья. Больше года работал над ним. Множество эскизов нарисовал. Но выставком работу забраковал. Сказали: колорит не сибирский, а французский… В итоге на выставку взяли мою «Обнаженную в мастерской».

«Жизнь коротка, искусство вечно»

— Как вы переживаете неудачи? Насколько для вас это болезненно?

— Когда мой триптих забраковали, я подумал: «Все, конец. Я ни на что не способен. Я слаб, я плох». Все-таки профессионалы, высокая комиссия вынесли вердикт. Меня охватило отчаяние. Со временем успокоился и подумал: запишу, поверх сделаю что-то новое. Начал размышлять, искать ошибки. Предположил, что возможно, «передержал» картину, слишком долго работал над ней. А это плохо. Нужно окрылиться и выплеснуться. Тогда и работа выйдет легкой, правдивой.

Из личного архива героя

— То есть картина должна рождаться на едином дыхании?

— Так я считал раньше. Но реалистические работы не пишутся быстро. Взять Тициана, Рубенса, Рембрандта. У них есть все: пластика, психология, композиционная и тональная гармония. То есть все составляющие высокой живописи. Позже художники что-то из этого начали игнорировать. И глубокая реалистическая школа постепенно уходит. Теперь мне захотелось работать более вдумчиво, неторопливо, не пренебрегая ничем, дополняя первоначальный замысел новыми идеями и смыслами. В таком ключе я создал «Декабристов». Понимаю, что достичь совершенства невозможно. Хочется к нему хотя бы чуть-чуть приблизиться. Ведь, как сказал Гиппократ, «жизнь коротка, искусство вечно».

Из личного архива героя

— Вы как-то сказали, что художнику нужен «развитый» глаз. Что цепляет ваш взгляд? С чего для вас начинается картина?

— Раньше, когда писал в экспрессионистском стиле, я ходил по улицам и думал: почему у нас дамы не носят шляп? И вдруг среди толпы, городского хаоса увидел девушку в шляпке! Я мог без натуры такие вещи писать. Запоминал сам образ, само впечатление. Для этого как раз и нужен цепкий взгляд. Приходил в мастерскую и быстро писал: букет даме в руки добавлял, усаживал ее за столик в кафе… Так начался целый цикл, посвященный женщинам. Эти работы быстро разошлись, часть из них сейчас в Германии. А для больших полотен нужно другое — идея и воля для ее воплощения. Так родилась идея написать коллективный портрет иркутских художников — ушедших и живущих. Тут и Сергей Коренев, Валера Мошкин, Борис Десяткин и ныне здравствующие мои коллеги по цеху. Как будто мы до сих пор все вместе. Хотелось этим людям дань отдать, ведь они своим творчеством и дружбой мне многое дали.

Вырастить свою веточку в искусстве

— Если мы уж заговорили о мире художников — чего в нем больше: братства или соперничества?

— Больше братства, хотя и ревность тоже есть. Я к Борису Десяткину в гости заходил. Потом, когда я получил мастерскую — он ко мне. Художники тогда все постоянно общались, устраивали посиделки — то в одной мастерской, то в другой. Перестройка нас сплотила и расковала. На мою первую персональную выставку пришли все ребята. Мне, конечно, было приятно. Хвалили меня, но были и скептики. Валера Мошкин, например, говорил: «Все в искусстве уже было, все давно сказано, нечего писать!». Я не согласился: «Мы все равно в любую картину вносим что-то новое, частичку себя. Развиваем, выращиваем веточку в иркутском искусстве!»

Нам часто с Десяткиным говорили, что мы похожи своей творческой стилистикой. Хотя мы были разными — и по стилю, и по идеям. Борис мне говорил: «У тебя, Гена, все шибко красиво. Это ерунда, так неинтересно!» — А он сам все дисгармонию создавал, но его работы были мощнее, резче, экспрессивнее моих. Мы были близки, поддерживали друг друга. Потом еще с Николаем Вершининым сдружились. Все мы двигались в одном творческом русле. Пробовали говорить новым для Иркутска художественным языком — после классической и матиссовской Галины Новиковой и экспрессивного Анатолия Костовского.

Из личного архива героя

— Читала, что Сальвадор Дали видел свои будущие творения во сне. А вам картины не снятся?

— Еще как снятся! Во сне я пишу так здорово, так правдиво! Нахожу необычные решения. Днем меня какая-то мысль гложет, а ночью приходит ответ, как это сделать. Мне не нравится та фигура, но не знаю, как ее подправить. А во сне вижу: можно так ее повернуть! Утром встаю и пробую. Я сон даже загадать могу. Только все приходит в каком-то необычном, перевернутом виде.

— Искусствовед Тамара Драница написала: «Однажды Геннадий Кузьмин вошел в „открытые ворота“ таинственного лабиринта искусства… На путях самопознания… художнику встречались тени, призраки и фантомы античных мудрецов, пророков, импрессионистов, кубистов, великих русских мастеров». Это сравнение верно?

— Тамара Григорьевна прекрасно пишет, но я не дотягиваю до ее оценки. Все, наверное, и проще, и сложнее. Жизнь художника — это долгий путь, поиски, эксперименты. Мне всегда хотелось быть художником, но я не верил, что такое возможно. Думал, вот Суриков — гигант, волшебник! Какие огромные сложные полотна пишет! Я стремился понять — как это создано и попробовать сделать нечто подобное. А еще живопись — это постоянный труд. Раньше с понедельника до пятницы я работал в мастерской. А в воскресенье вечером же знал, что буду делать завтра. Небольшие натюрморты писал каждый день. Закончишь одну картину — и сразу идешь к другой. Почитал как-то «Похвалу глупости» Эразма Роттердамского (голландский философ, мыслитель, теолог, библеист и писатель, прозванный «князем гуманистов» — Е. С.), сразу захотелось рисовать, образы какие-то в голове зашевелились. Процесс творчества для меня не останавливается. Беспрерывно движусь к задуманной, большой, возможно, недосягаемой цели. И только испробовав разный образный язык, встретив на своем пути много великих художников, я ощущаю в себе силы для достижения этой высоты.