Главного дирижера Губернаторского симфонического оркестра Иркутской филармонии Илмара Лапиньша легко представить в роли лорда, герцога или дипломата. Столько в нем европейского шарма, галантности и аристократизма. Но главное его призвание в жизни — служить музыке. Маэстро работал с 160 музыкальными коллективами, сотрудничал со 120 оркестрами, был среди судей в крупных международных конкурсах в Софии, Варшаве, Будапеште, Зальцбурге, Париже. Дирижировал в Венской опере, Берлинском оперном театре, Большом театре.

Мы поговорили с Илмаром Артуровичем о том, как он впервые взял дирижерскую палочку в руки, что такое психология музыканта, почему дирижер должен быть похож на оркестр и какие слабости бывают у сильных мужчин.

Екатерина САНЖИЕВА

«Будете нам сегодня махать?»

— Вспомните, когда вы впервые встали за дирижерский пульт. Какие чувства тогда испытывали?

— Когда я впервые стал оркестрантом, меня просто поглотило это волшебство. И я уже больше ни о чем не мечтал. Школьного оркестра десятилетки в Риге мне было мало. Начал играть еще и в детском оркестре Дворца пионеров. Сначала как скрипач, затем как альтист и кларнетист. Я, в сущности, жил в оркестре. Чувствовал себя там как рыбка в воде. Однажды виолончелисту нужно было сыграть небольшую пьесу Шуберта, а ноты не нашли. Дирижер подошел ко мне и говорит: «Ты сможешь до завтра голоса написать, придумать аранжировку?». Я согласился и на следующий день принес партитуру. Но дирижер был занят и велел: «Иди, порепетируй с музыкантами!» — «Я же не умею», — растерялся я. «Да что там уметь?» — ответил тот. Я послушно встал за пульт и начал репетицию. После чего дирижер предложил мне стать его ассистентом. Он меня научил какой-то дирижерской азбуке. А в день рождения Ленина мне доверили дирижировать концертом. Выступал хор. Мы пели: «Ленин всегда с тобой», «Летите, голуби, летите!». После я пришел в свою музыкальную школу очень гордый.

— А страшно не было? Все-таки перед залом выступали…

— Не было никакого страха. Вот на скрипке я боялся играть. Сначала я занимался у очень хорошего педагога, он был мне как дедушка, как отец. Но потом мне передали первому концертмейстеру Рижской оперы. Главным его педагогическим методом был кнут: «Ты ничего не делаешь! Ты лентяй!» — говорил он мне. Я стал играть плохо — из-за страха и неуверенности. В результате перешел на альт. На альте я прекрасно играл дважды: на экзамене в музыкальной школе, где получил 5+ и на выпускном экзамене в Ленинградской консерватории.

— Получается, стоя за дирижерским пультом, вы никогда не волновались?

— Нет, почему же. Я должен был дирижировать в Большом театре, давали оперу «Севильский цирюльник». Репетиций с оркестром не было. Там я работал четыре сезона и был единственным дирижером, который мог работать без репетиций. И вот перед началом стою в курилке и заходит концертмейстер Григорий Заборов. «Будете нам сегодня махать?» — спрашивает он меня. «Да, придется», — говорю. «А как будет звучать первый аккорд: по-татарски или по-еврейски?». Дело в том, что под управлением Фуата Мансурова вступление к опере звучало более темпераментно, а у Владимира Вайса более сдержанно. Я ответил: «Будет звучать по-латышски». «Смело», — заметил концертмейстер. Вот тогда я действительно волновался — перед тем, как встать за пульт Большого театра. Но лишь до того момента, пока не сказал «раз» и оркестр не заиграл. Это было большим событием в моей жизни.

— А где и когда вы почувствовали, что это ваш звездный час, ваш триумф?

— Когда почувствую триумф и буду полностью доволен собой, тогда я умру как дирижер. Отношусь к себе критично. После концерта все время думаю: «Вот это можно было сделать лучше, здесь можно было еще отшлифовать». Стараюсь не забронзоветь. Мы стараемся предложить слушателям качественный продукт, вкладываем в исполнение все свое мастерство. Но всегда есть то, что хотелось бы улучшить. Не было ни одного концерта, чтобы я сказал: все прошло идеально. Многие дирижеры уверены, что они лучшие в мире. И никто их в этом не переубедит. Один мой коллега по цеху как-то сказал: «Я самый справедливый человек в мире». Представляете, насколько самовлюбленным надо быть?

— А разве дирижер не должен быть самоуверенным? Считается, что дирижирование — это своего рода диктат.

— Да, дирижер должен быть уверенным, твердым, порой даже жестким. Но прежде всего он должен быть человеком. Недавно наш скрипач, который играет на втором пульте, исполнил концерт Хачатуряна как солист. Я не был на концерте и, приехав, спросил концертмейстера: «Как сыграл наш скрипач?» — «Потрясающе!» — совершенно искренне ответил тот. Я был растроган! Ведь концертмейстеры обычно пытаются возвысить себя и принизить музыкантов. «Как я рад, что вам чужда зависть», — сказал я ему. Я и сам никому не завидую. Приглашаю только тех дирижеров, которые лучше меня. А многие мои коллеги приглашают более слабых дирижеров, чтобы на их фоне выигрышней смотреться. Но оркестранты — люди умные, тонко чувствующие. Я не отношу себя к авторитарным руководителям. Есть дирижеры, которые считают, что оркестр — их рояль и они на нем играют. Не приемлю такую позицию. Мы все делаем одно общее дело. Моя задача — скоординировать, направить, пробудить искру творчества в каждом музыканте.

«Даю музыкантам свободу»

— Расскажите о психологии оркестрантов. Что это такое? И как вы подбираете «ключ» к музыкантам?

— Когда дирижер приходит в новый коллектив, то он должен стать похож на оркестр, а оркестр — на дирижера. Нужно «врасти» в оркестр. Вы с музыкантами должны стать коллективом единомышленников. Научиться думать и чувствовать, как один. Расскажу один случай. После Бархатной революции в Чешской филармонии возникла мода приглашать западных руководителей. Пригласили туда одного дирижера из Германии. После полугода его работы в оркестре двое друзей-виолончелистов, сидевших за первым пультом, перестали друг с другом здороваться. Дирижер «постарался», всех перессорил. Я же хочу, чтобы все были едины. В такой атмосфере гораздо легче решать творческие задачи. Оркестр — это самое уникальное, совершенное изобретение человечества, плод работы многих умов и талантов. Здесь важно быть единомышленниками. Музыканту не только техника исполнения важна, но и более тонкие настройки. Они вкладывают в исполнение душу, дают слушателям сильнейший эмоциональный заряд.

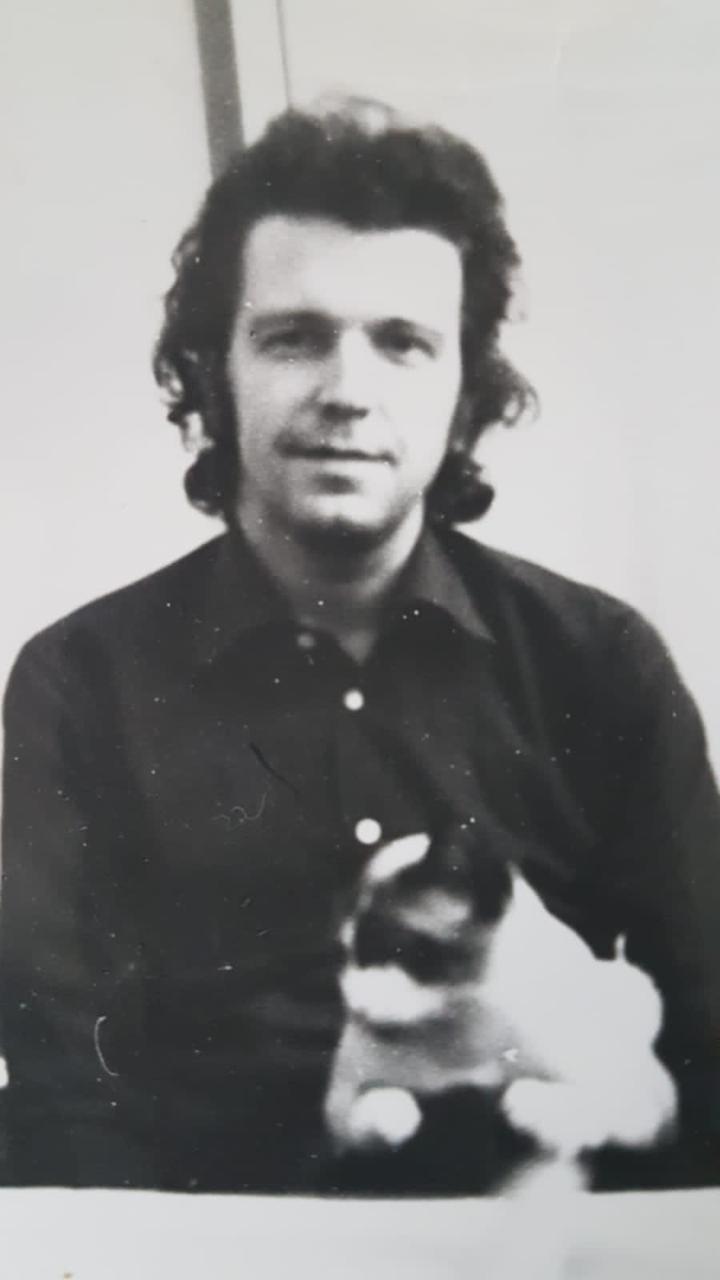

Источник: личный архив И. Лапиньша

— Юрий Темирканов как-то сказал, что нужно научить музыкантов не ноты играть, а музыку, то, что спрятано за нотами. Как этого добиться?

— Ноты — это иероглифы, схема. В произведение мы вносим свои опыт, видение, мастерство. В партитуру надо вдохнуть жизнь, эмоции, мысли. Для чего вообще Бог создал музыкантов? Для того, чтобы мы служили публике. Мы все делаем одно дело. Я даю музыкантам свободу. Никогда не говорю оркестранту: «Играй по моей руке!». Если исполнитель может внести свое видение, идею в общий замысел — это прекрасно. Так было в случае с мировой премьерой Первой симфонии Георгия Свиридова. Исполнить симфонию нам предложил племянник композитора Александр Белоненко, обнаруживший еще никому не известную нотную рукопись. Я попросил артистов оркестра вносить свои предложения по исполнению. Было много идей, это было настоящее коллективное творчество. В результате мы вместе открыли симфонию для слушателей. И это наша большая гордость.

— В одном интервью вы заметили, что есть вещи, с которыми нужно просто смириться. Со многим ли вам пришлось смириться, работая с иркутским оркестром? Скажем, с небольшим финансированием, неудобным помещением?

— Человек так создан, что ему всегда всего мало. Финансирования всегда не хватает, независимо от его размера. Я работал в Томской филармонии. Там музыканты говорили: если бы у нас были хорошие зарплаты, мы бы не бегали по подработкам. Но в Томской филармонии был прекрасный директор, который умел делать деньги из ничего. Он был настоящим фанатом симфонической музыки, все время поднимал зарплаты оркестру. Из-за этого дирижер Новосибирской филармонии перестал со мной здороваться. Ведь у нас были выше зарплаты. А музыканты, как и раньше, бегали по халтурам.

С чем я смирился? С помещением. В Красноярской филармонии у всех артистов есть гримерки. У нас — нет. В 1970-х годах Министерство культуры предложило построить в Иркутске консерваторию и оперный театр. Но тогдашнее руководство города отказалось от этой идеи. А Красноярск тут же забрал себе и консерваторию, и оперу. Без высшего музыкального образования мы страдаем. Не хватает музыкантов. Но тут я не смиряюсь, а ищу хороших исполнителей, слежу за их уровнем.

«С вашим лицом надо играть в покер»

— Считается, что музыканты разных стран одно произведение играют по-разному. Вы прибалтиец, что ассоциируется с хладнокровностью и сдержанностью. Никогда не ощущали диссонанса между вашим темпераментом и темпераментом сибиряков?

— Нет. В Латвии я жил до 18 лет. Потом поступил в Ленинградскую консерваторию к выдающемуся профессору Илье Мусину, который выпустил таких дирижеров, как Гергиев, Димитриади, Синайский… Он сказал мне: «У вас длинные руки, высокий рост, вы хорошо смотритесь за пультом. Но с вашим лицом дирижировать не надо. С вашим лицом нужно играть в покер, потому что никто никогда не узнает, какие у вас карты». Он имел в виду мою непроницаемость, посмотришь — и вроде ноль эмоций. Однако в Прибалтику я так и не вернулся. В Латвии мои родственники мне говорили: «Илмар, ты не латыш, ты русский». Да, я представитель российской музыкальной культуры. Я — российский дирижер. И моя латышская непроницаемость постепенно растворилась в русской эмоциональности.

Источник: личный архив И. Лапиньша

— Говорят, что дирижер Тосканини после каждой репетиции разбивал свои часы — настолько он был импульсивен. У вас никогда такого желания не возникает?

— Этот Тосканини был виолончелистом. А дирижерскому мастерству надо учиться. Многие думают: ничего сложного, приду, помашу палочкой и все само собой сложится. У меня не бывает таких моментов, когда оркестр меня не понимает. Я учился у больших мастеров, у меня хорошая база. Свое ремесло я знаю. А насчет разбивания часов… У меня обратная страсть: я часы покупаю. На свой юбилей позволил себе купить «Хамильтон». Это мужская игрушка. У меня их немного, меняю в зависимости от настроения.

— Что, кроме музыки, вам доставляет удовольствие и радость?

— Музыка! Но когда хочу отдохнуть, мне нужна тишина. Мой крест и мой дар — это абсолютный слух. Каждую ноту слышу, каждый такт анализирую. Это, кстати, выяснилось в раннем детстве. Когда мама играла дома на рояле и вместо соль нажала соль диез, я закричал, раскачивая свою кроватку. Когда работал в Латвии, ездил только в литовских автобусах. Там музыку не включали. А в латышских автобусах все время звучал Раймонд Паулс. И у меня тут же включался мозг и регистрировал каждое созвучие, каждый переход. Если слышу музыку в ресторане, думаю: зачем же я сюда пришел?

— Между тем вы рассказывали, что в студенчестве подрабатывали музыкантом в ресторане.

— Да, и не считаю это чем-то зазорным. Меня чуть не исключили из Ленинградской консерватории из-за этого. Нам было строго запрещено играть в ресторанах. Но жить на что-то было надо, и с шестнадцати лет я начал играть в ресторане, который находился далеко от консерватории. Однажды я играю — и тут заходит наш декан. Я мысленно попрощался с консерваторией, но обошлось. Кстати, в Ленинграде я считался третьим джазовым пианистом: тогда существовал такой негласный рейтинг исполнителей. Я очень люблю хороший джаз. У меня сердце отдыхает, когда я его слушаю. Люблю Эролла Гарнера, это джазовый пианист, выдающийся новатор и виртуоз, Оскара Петерсона. Я их, кстати, слушал вживую. Так что вся моя жизнь — и работа, и хобби — это музыка.

СПРАВКА

Илмар Лапиньш, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель, главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра. Родился в Риге. Окончил специальную музыкальную школу им. Эмиля Дарзиня. Учился в Ленинградской государственной консерватории и в аспирантуре Московской государственной консерватории.

Руководил оркестрами в Ярославской филармонии, Татарском академическом театре оперы и балета, Уфе, Свердловске, Томске. 13 лет отдал Большому театру в Москве. Работал в Югославии, Италии, Австрии, Македонии, Литве. Почетный гражданин Австрии. С 1 августа 2009 года работает главным дирижёром Иркутской областной филармонии.