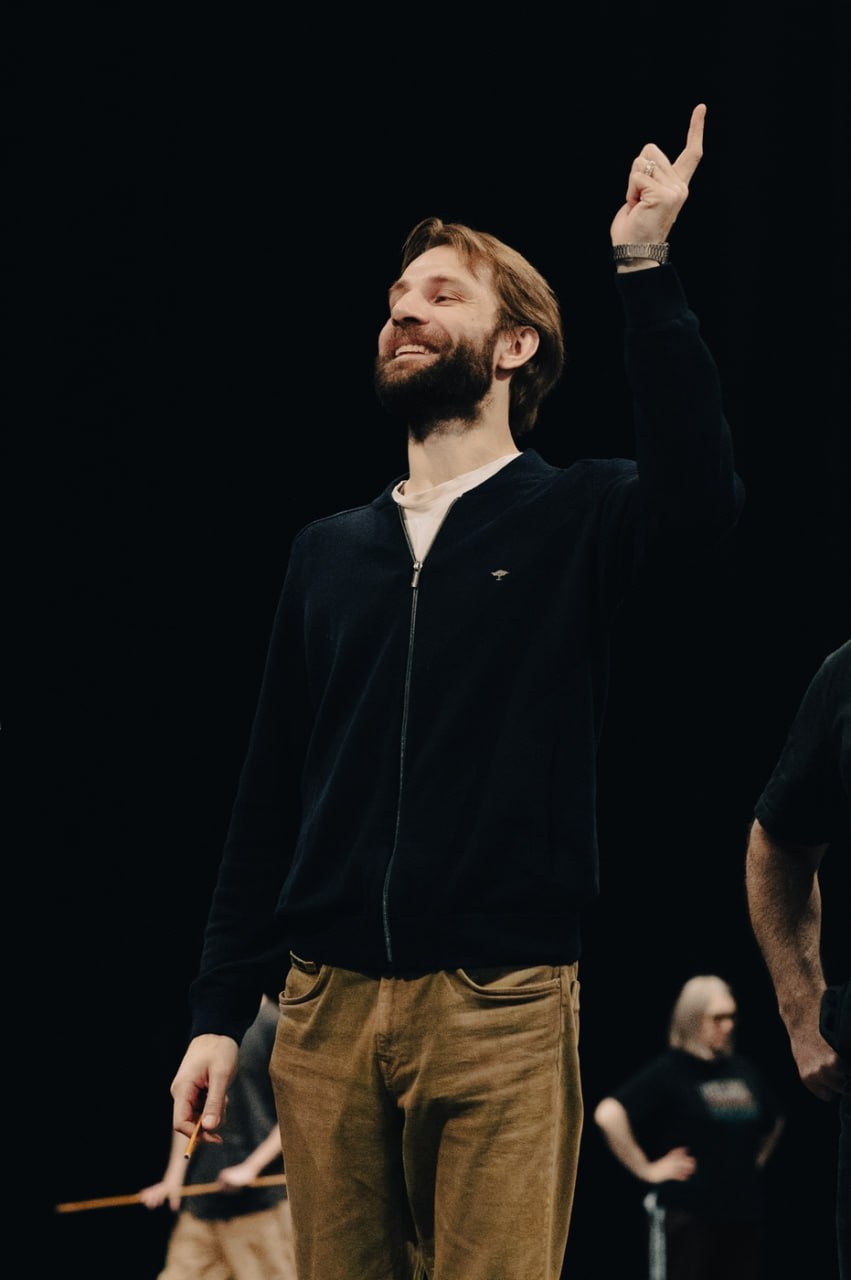

Выбрать для постановки «Принцессу Турандот» — это всегда поступок, осознанный риск. Это название не может довольствоваться скромным местом в афише театра. Оно приковывает к себе внимание, будоражит ожиданием премьеры. 24 апреля «Принцесса Турандот» появится на сцене Иркутского драматического театра имени Н. П. Охлопкова. Режиссёр-постановщик спектакля Алексей Доронин закончил Щукинское училище, знаменитую Вахтанговскую школу. Стоит ли удивляться его выбору?

Ольга ПИНИЖИНА, театральный критик

Оригинальность его трактовки не вызывает сомнения, даже стихи Карла Гоцци прозвучат в переводе Михаила Лозинского (а не Михаила Осоргина, как было у вахтанговцев). Но избежать опыта и находок легендарной постановки своей задачей режиссёр не ставит.

Алексей Доронин обладает редким в наше время качеством: его спектакли по русской и зарубежной классике звучат современно, но без искажения текста и замысла автора. Занимательный сюжет, классическая пьеса, которую считает своим долгом поставить едва ли не каждый режиссёр. К примеру, «Гамлет» или «Чайка» его не привлекут, если он не почувствует созвучие времени, желание донести до зрителя пережитое, прочувствованное им самим и получившее отклик в выбранной драматургии.

Вот и принцесса Турандот не предстанет в иркутском спектакле заигравшейся девчонкой, которая, по словам Юлии Борисовой, «заигралась и… доигралась». В исполнении Евгении Гайдуковой она о многом заставит задуматься современную женщину.

Монолог режиссёра

Мы часто слышим в русской классической литературе о самопожертвовании женщины в любви. Об этом рассказывают даже такие постмодернистские тексты, которые, например, писал Булгаков в «Мастере и Маргарите». В этом собрании всех возможных сюжетов: библейских, сатирических, мелодраматических — он остаётся человеком консервативным, верным традициям ХIX века: самопожертвование женщины во имя мужчины.

В чём феномен принцессы Турандот? В том, что в её действиях нет акта самопожертвования. Мы видим акт настоящего, подлинного, чувственного выбора. В этом выборе ей поначалу мешает её рациональная установка.

По большому счёту, её жизнь — это разновидность монашества. Она живёт среди евнухов, среди невольниц, которые никогда не обретут счастья семейной жизни. И на это обрекает себя и Турандот. Откуда у неё такие установки? Конечно, это пьеса — сказка, а не психологическая драма (во времена Гоцци не было ни психоанализа, ни психологии как таковой), поведение китайской принцессы никогда не рассматривалось с психологической точки зрения. Но факт остаётся фактом: она живёт в своём эмоциональном, рациональном, интеллектуальном монашестве, не доверяя мужчинам и внушая себе, что они её недостойны.

Эта установка сразу напоминает нам современные популярные тенденции феминисток, женщин, защищающих права женщин.

В России это проявлялось особенно яро в первые большевистские годы, но и сегодня достаточно процветает. Если смотреть в корень этого явления, то очевидно: это лозунги глубоко несчастных женщин, обездоленных, одиноких, которые не сумели обрести семью и защищают свои призрачные права вопреки консервативным, религиозным, природным законам жизни.

Речь не о том, что женщина должна быть подчинена мужчине, речь о том, что мужчина и женщина в любви находят самоё себя. Две самодостаточные личности друг в друге обретают себя. История Адама и Евы — это не только артефакт исторический, сколько притчевая история, поэтическая метафора о том, как мужчина нуждается в женщине, а женщина в мужчине.

Турандот увидела в Калафе равного себе. И сомнения отпали — правда, не сразу, через перипетии сюжета, но счастье она обрела: «Ничто не омрачает нашей свадьбы»,— смиряясь, произносит она.

В выборе актёров я делал упор на то, чтобы у них были максимальные амплитуды исполнительского мастерства: от трагического исповедального до эксцентического тона. Турандот — властная, своенравная гордячка (гордыня в ней — не природная, а приобретённая, отягощающая её жизнь) вдруг покажет себя слабой, хрупкой, любящей женщиной…

Главная привлекательность и главная сложность в постановке «Принцессы Турандот» в том, что она трагикомедия. Этот жанр нужно воплотить в его двуязычности, точнее, двужанровости. Речь не о том, чтобы создать трагическую напряжённую среду на сцене, речь о том, что на сцене нужно показать трагедию нескольких персонажей. Трагедию Турандот, которая живёт в нелюбви, причём в добровольной нелюбви. Трагедию Калафа, который претерпел социальное и моральное крушение, вместе с родителями впал в нищету и скрывает собственное имя. Трагедию Адельмы, которая из принцессы стала рабыней. Трагедию отца Калафа, Тимура, потерявшего и царство, и жену… Да и у Бараха, воспитателя Калафа, и у его жены Скирины, и у его приёмной дочери Зелимы — у каждого своя драма.

К примеру, роль императора Альтоума, отца Турандот. Он переживает за свою дочь, у него болит отцовское сердце, но этот персонаж и смешной, с комическими старческими нотами, с брюзжанием, излишней словоохотливостью… Как показать, соединить эти две стихии комического и трагического, которые свойственны, по сути, каждому персонажу? Как не увлечься развлекательной формой, формой представления, которой мастерски владел Гоцци? Мы ведь рады радоваться (извините за тавтологию). Мы, как зрители, рады театральной, выпуклой, площадной форме.

Но наш русский дух, наша ментальность требуют «нутра», историю о человеческой душе, исповедь. Вот этого мы и добиваемся сейчас на репетициях. Нужно ещё принять во внимание языковый штиль перевода Михаила Лозинского, стихосложение Карла Гоцци, которые поневоле предполагают определённые сценические котурны в воплощении. Это очень сложно сыграть, гораздо сложнее, чем сыграть бытовую пьесу. Для этого нужны недюжинные актёрские силы, а они у охлопковцев есть. Мы стараемся изо всех сил сохранить двужанровость этой пьесы, написанной как трагикомедия. На мой взгляд, нам в какой-то степени это удаётся.

Должен сказать, что мы держим во внимании легендарную «Принцессу Турандот», которую восстановил Рубен Симонов больше шестидесяти лет назад. Но не спешим совершать поклон этому спектаклю — прежде всего потому, что, на мой взгляд, в нём был сделан упор на развлекательность. Почему всё-таки театр сделал такой выбор? Театр, который славен постановками Александра Вампилова и Валентина Распутина… А вот теперь прорывается к театральному, масочному, даже ярмарочному действу, несущему праздник и радость зрителю. Уверен, что нам удастся очаровать принцессой Турандот и её «свитой» не только иркутского зрителя…

Рождение Турандот

Принцесса Турандот родилась в Венеции 22 января 1761 года. Сказка «Турандот, принцесса Китайская» была поставлена труппой Сакки в театре Сан-Самуэле и шла с успехом и неизменным аншлагом семь вечеров подряд. В Россию своенравная чаровница явилась зимой 1922 года — и сразу стала легендой. Впервые появившись на Арбате 28 февраля, на генеральной репетиции студийцев-вахтанговцев, она принесла с собой и трагедию, и праздник. Холодная и голодная Москва пришла в восторг от виртуозного мастерства молодых исполнителей, от фантастического реализма, царящего на сцене, от красоты Турандот и её невольниц, одетых в платья от самой Надежды Ламановой, от искромётного юмора масок. «Нет праздника — нет спектакля»,— завещал своим ученикам Евгений Вахтангов, успевший понять и прочувствовать свою благодатную роль в истории русского театра — за три месяца до своей смерти. Трагедия и праздник с самого рождения сопровождали «Принцессу Турандот», они неразрывно были соединены в спектакле. А трагически ранний уход 39-летнего Евгения Вахтангова до сих пор заставляет задуматься: все ли загадки Турандот разгаданы? Ставя спектакль неизлечимо больным, он мог видеть и чувствовать то, что при привычном течении жизни видеть не дано… «Иль Турандот, иль смерть!»,— в этом восклицании Калафа, возможно, и скрыт затаённый, нераскрытый, не поддающийся словесной расшифровке, а только интуитивно манящий смысл этого легендарного спектакля.

С «Принцессы Турандот» родился Театр Вахтангова. Свою уникальную историю он творил также по фантастическому реализму, провозглашённому Вахтанговым. Евгений Богратионович не оставил теории-учения о своём видении театра. Но неведомо как его ученикам удалось передать дух этого видения, преклонение перед Учителем — тем, кто вслед за ними появлялся на сцене на Арбате. Но пришло время зримо оживить эту память.

В 1963 году Рубен Николаевич Симонов отважился возобновить легендарный спектакль. Он чувствовал, что необходимо не на словах, а на деле погрузить в Веру Вахтангова тех, кто не застал его репетиции, не «заразился» им. Первые исполнители ролей «Принцессы Турандот» стали соавторами, точнее сказать, соучастниками этого уникального замысла. С Юлией Борисовой Турандот репетировала Цецилия Мансурова, Василию Лановому помогали справиться с ролью Калафа Леонид Шихматов и Иосиф Толчанов, успела «передать» свою Адельму Людмиле Максаковой Анна Орочко; Александра Ремизова, из юной Зелимы превратившаяся в великолепного «актёрского режиссёра», успевала везде и у всех. Рубен Симонов, некогда неугомонный Труффальдино, руководил этим невиданным действом.

Премьера 21 апреля 1963 года всколыхнула театральную Москву. Страсти кипели, шли нескончаемые споры. Но на долгие годы каждый сезон Театр Вахтангова открывал и закрывал сезон «Принцессой Турандот». Едва ли не все ученики Вахтанговской школы — Щукинского училища — побывали или невольницами, или мудрецами Дивана… Следует признать, что в спектакле почти исчезло трагическое звучание, которое мощными всполохами прорывалось в постановке Вахтангова. Но праздник-ликование, который некогда покорил Москву, был неизменен на каждом представлении. Как и неизменны овации в прологе после имени Евгения Богратионовича Вахтангова…