Директор Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки имени И. И. Молчанова-Сибирского Лариса Сулейманова — руководитель, заточенный на успех и развитие. Построила информационную империю, улучшает её, генерирует идеи, придумывает проекты. Оперирует фактами и цифрами, а они — впечатляют. Не превращаются ли сегодня библиотеки в досугово-развлекательные центры, как работать так, чтобы «не работать» и почему мечтать полезно — об этом порталу «Культура 38» рассказала наша собеседница.

Екатерина САНЖИЕВА

Центр интеллектуального досуга

— Говорят, что сейчас библиотеки переживают свой ренессанс. По вашему опыту люди действительно стали больше ходить в библиотеки?

— Отношение к библиотекам в обществе кардинально изменилось с появлением нацпроекта «Культура». Это общеизвестный факт. В начале двухтысячных, когда я начинала работать, библиотеки были в упадке, переживали серьёзный кризис идентичности. Уже тогда все увлеклись цифровизацией. Ещё не был так развит интернет, но уже наметилась конкуренция бумажных и электронных форматов. Вся профессиональная и обывательская риторика свелась к тому, что печатная книга — это неудобно, ведь всё есть в интернете. И со временем это мнение укрепилось.

В 2014 году Министерство культуры РФ приняло модельный стандарт деятельности общедоступных библиотек. Он определял для учреждений разного уровня — от сельских до районных, городских, федеральных — общий стандарт, эталон. Этот документ обозначил направления, по которым должна идти модернизация библиотек. Был закреплён минимальный набор услуг, который должны предоставлять библиотеки. Там же были зафиксированы форматы деятельности: библиотека как общественный центр, как центр интеллектуального досуга, социальный хаб. Сочетание этих форматов должно было позволить каждой библиотеке сформировать свой уникальный профиль.

Было модернизировано несколько российских библиотек по единому дизайн-проекту. Эти учреждения обладали определённым комплектом оборудования, набором книг для фондов, внедряли определённые форматы работы. А с 2019 года началась реализация нацпроекта «Культура». В Иркутской области было создано шесть модельных, ярких, концептуальных библиотек, которые до сих пор успешно работают. Сейчас их уже 31 и будет еще четыре в этом году. Так что, модернизация библиотек — это не ремонт, а смена самой концепции их деятельности.

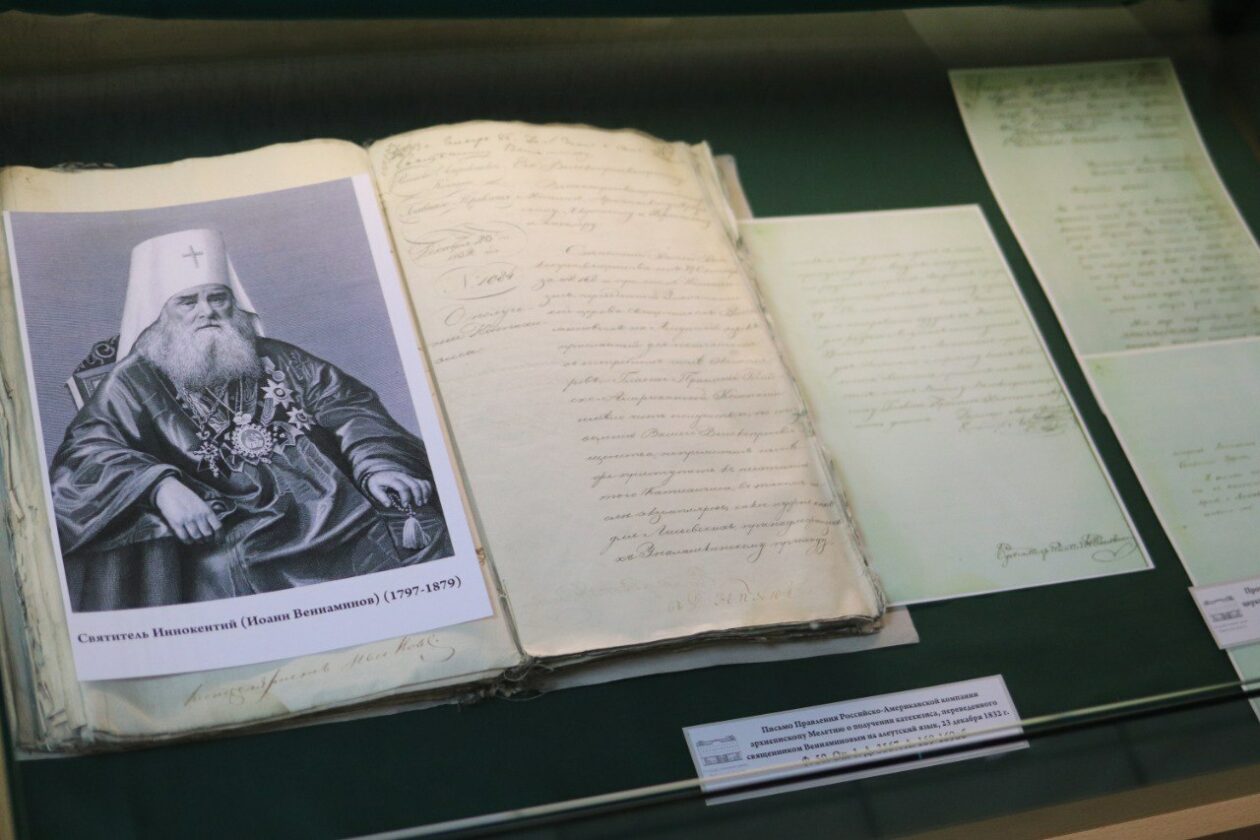

Фото: Иркутская областная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского

— Обновленные библиотеки притягивают читателей?

— Конечно. Достаточно посмотреть итоги реализации нацпроекта «Культура»: чуть меньше 1300 библиотек в стране было модернизировано, и в каждой из них количество посещений увеличилось в разы, кратно растёт объём и качество предоставляемых услуг. Библиотеки становятся притягательным для жителей местом. Мы в Приангарье с 2019 года начали реализацию проекта, который между собой называем Большим — «Библиотеки для власти, общества, личности». Он осуществлялся по заказу министерства культуры Иркутской области. Мы понимали, что модернизировать все библиотеки по нацпроекту у нас не получится, на всех просто не хватит федеральных средств. И объяснили своим коллегам: для того, чтобы стать востребованными, нужно работать как модельная библиотека, тогда местное сообщество будет заинтересовано в том, чтобы библиотеку развивать, в неё вкладываться. Начали обучать наших коллег из различных городов и поселений области писать гранты. В конце марта этого года будет завершающее мероприятие «Большого проекта». Об итогах этой работы лучше скажут цифры: 468 библиотек активно участвовали в проекте, более 211 миллионов привлечено грантового финансирования, 376 реализованных проектов и более 200 тыс. жителей Иркутской области стали его благополучателями. За эти годы наши коллеги научились быть активными, библиотеки стали центрами жизни местного сообщества, обзавелись большой партнёрской сетью. Теперь мы позиционируем себя не как просители, а как полноценные партнёры бизнеса, крупных компаний. Мы научились добывать ресурсы с помощью грантов.

Точка сборки идеального замысла

— Раньше библиотеки были консервативными организациями, в которых работали довольно консервативные люди. Они были носителями традиций, знали всё о книгах. Каким сегодня должен быть библиотекарь?

— Для того, чтобы это понять, достаточно посмотреть на материалы форсайт-сессии «Библиотекарь будущего» (стратегическая сессия, цель которой — определить, как изменится в ближайшие годы профессия библиотекаря и миссия библиотек — Е.С.). Форсайт мы проводили в 2021 году. Поводом послужил вышедший в 2014 году «Атлас новых профессий» — альманах профессий будущего, актуальных для российской экономики. Там был раздел про профессии-«пенсионеры», куда попал и библиотекарь. Я познакомилась с создателем «Атласа» Дмитрием Судаковым и стала убеждать его в том, что чем сложнее мир, тем более востребованной становится наша профессия, ведь социальная функция библиотеки – делать мир понятнее. Ни один социальный институт – ни образование, ни семья, ни здравоохранение – не выполняют, по сути, эту миссию.

Фото: Иркутская областная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского

Мы провели большое исследование, в котором приняли участие более пятисот человек разных профессий. Нашим партнёром была Российская государственная библиотека и Высшая школа экономики. К слову, библиотекари от общей аудитории составляли лишь 25%. 24 региона, 25 площадок — вполне серьёзный, общероссийский масштаб. Результаты исследования были упакованы в отчёт. В итоге этого форсайтного исследования в «Атласе новых профессий» 2021 года появились три специализации библиотекаря: библиограф 5D (специалист, который проектирует и управляет средой знаний, создаёт общедоступные и профильные базы знаний), информационный куратор и еdutainment-продюсер, то есть обучение через развлечение. А в широком смысле слова — это продюсер развития территорий.

Библиотекарь сегодня — это человек, который связывает всех со всеми, работает с группами территориального развития. Библиотека является держателем образа будущего данного места. Там собираются активные жители и происходит обмен знаниями, опытом, информацией для того, чтобы жизнь здесь и сейчас становилась лучше. Библиотека — это точка сборки идеального замысла, место качественного изменения жизни. Так работает «Молчановка» и библиотеки Иркутской области.

И в нынешнем году по заказу регионального министерства культуры мы запускаем новый проект «Знания для жизни». Будем настраивать работу библиотечной системы как центра управления, проектирования средой знаний. Знания — это не просто информация, а конкретные сведения, передаваемые одним человеком другому с целью качественных изменений жизни здесь и сейчас. Это информация, которая приносит пользу. Мы вдохновляемся указами Президента России, вдохновляемся стратегией государственной культурной политики, где зафиксированы 17 ценностей. Мы эти ценности продвигаем, думаем, как работать в контексте новых национальных проектов.

— Есть ли у вас кадровая проблема? Где вы находите сотрудников и каков критерий отбора?

— У нас кадровой проблемы нет. Некоторые считают недостатком то, что в библиотеках мало сотрудников с профильным образованием. По-моему, библиотечное образование в его современном виде воспроизводит стереотипы профессии. Хотя я сама — профессиональный библиотекарь и рада, что выбрала эту специальность. К сожалению, многие из тех, кто получил библиотечное образование, становятся заложниками каких-то ограничений. Таких специалистов сложно переучивать. Какова моя кадровая стратегия? У нас есть мечта, мы с коллегами часто собираемся и генерируем образ библиотеки будущего: какое место она должна занимать, какую роль должна играть в местном сообществе, каких показателей хотелось бы достичь. Многое из того, что мы нагенерировали раньше, было достигнуто. На 30% мечта сбылась. Теперь мы продумываем новый образ нашего будущего, исходя из того, что происходит вокруг, что людей интересует, из стратегических задач, которые стоят на национальном уровне. Достижение этого образа — наша коллективная мечта. Мы ищем людей, у которых была бы мечта, совпадающая с нашей. Приглашаем их к себе в команду. В такой сборке руководить людьми практически не приходится. Ими движет мечта. Мне остаётся только создать для них условия, обеспечить сотрудников ресурсами, задать вектор работы.

Фото: Иркутская областная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского

Обмен энергиями и интересами

— Какова ваша аудитория и какой сегмент читателей вы бы хотели привлечь?

— Некоторое время назад было такое распространенное мнение: в библиотеки ходят только пенсионеры да младшеклассники, которых туда загнали насильно. Есть даже такой шутливый термин – «карательное» краеведение: притащили в библиотеку класс, привязали к стульчикам, и дети вынуждены слушать неинтересную лекцию. Всё это давно в прошлом. Мы активно продвигаем другие форматы, более актуальные практики. Сегодня большая часть аудитории «Молчановки» — это люди с 35 до 55 лет, число посетителей этого возраста в последние годы выросло примерно в два, а то и в три раза. Когда мы только переехали в это здание, среднее количество посещений было тысяча в день, сейчас к нам приходят две тысячи человек в день. И это в пересчёте на пятидневку. Хотя в выходные у нас тоже происходят разные мероприятия, экскурсии.

Сегодня есть три расхожие концепции: библиотека как третье место (встроенная в график жизни горожан между работой и домом); библиотека как центр интеллектуального досуга и (на наш взгляд, самая эффективная) библиотека — центр жизни местного сообщества. Библиотека может объединять жителей самых разных социальных слоёв, считывать социальные запросы, настраивать гражданский диалог, развивать полезные инициативы. Например, когда в регионе появился такой инструмент, как «Есть решение» (конкурс инициативных проектов жителей Иркутской области — Е.С.), библиотеки стали площадками, где можно было узнать, как пользоваться этим инструментом. Мы стали учить жителей писать заявки на этот конкурс. А те, в свою очередь, пожелали развивать именно библиотеки. И это неудивительно: если библиотека развивает территорию — территория развивает библиотеку. Это обмен энергиями, интересами.

В любом социальном запросе есть, как правило, недостающее звено информации. Мы и добавляем это звено во все социальные инициативы. Библиотека выступает информационным куратором, сопровождая человека в разных делах, помогая решать задачи, находить ресурсы для работы и вдохновения.

Фото: Иркутская областная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского

— Раньше центром библиотечной деятельности была книга. Сегодня, кажется, эта функция отходит на второй план…

— Мы по-прежнему работаем с текстом. Показываем, что такое текст, из чего он сделан, почему автор дал книге именно такое название, что он хотел донести до читателя. Мы ищем для этого новые форматы. В новой экспозициилитературного музея «Средиземье» будет обыгрываться сюжет: начинающий читатель встречается с книгой. И это не для детей. Ведь начать читать можно в любом возрасте, с любой книги, с любого автора. И вот что происходит во время встречи читателя и текста, как литератор завлекает читателя, какими приёмами пользуется… Но при этом мы хотим уйти от назидательности, которая существовала раньше: «Вы должны прочитать такой-то список произведений». Нет, говорим мы, вы ничего не должны. Мы хотим, чтобы люди испытывали радость от встречи с литературой и при этом не ощущали комплекса вины от того, что не прочитали, к примеру, весь список Бродского (перечень книг, которые, по мнению поэта, должен прочесть каждый — Е.С.).

Мы осуществили «пересборку» отдела обслуживания. У нас теперь нет сотрудников в читальных залах, мы ни за кем не присматриваем. Читатели совершенно свободно себя чувствуют. Вечерами здесь можно увидеть прекрасную картину: в холле люди сидят с компьютером, в наушниках, занимаются, перебирают стопки книг. Время, которое человек проводит в библиотеке, увеличивается. Это качественный показатель. Мы претендуем на длинное время и внимание. Так же мы видим, что наша аудитория становится более молодой и более активной. Люди находят здесь не только книгу, но и время для себя.

— Несмотря на это, в библиотечном сообществе есть мнение, что библиотека постепенно утрачивает миссию информационную, уходя в досугово-развлекательную деятельность. Это так?

— Мы не устраиваем развлечений ради развлечений. Рекреационная функция присутствует, но не как самоцель. Любое наше мероприятие, какое бы оно развлекательное ни было, несёт в себе главное — знания. Когда мы начинали упомянутую форсайт-сессию я лично прописала: мы не согласны с тем, что в мире, где знания и информация становятся новой нефтью, библиотеке отводится маргинальная позиция. Это центр управления знанием. И то, что я говорила о «Большом проекте» и проекте «Знания для жизни», как раз эту позицию подтверждают. Все лектории, встречи, книжные фестивали мы проводим для того, чтобы человек задумывался о своём интеллектуальном, творческом состоянии, о своём экономическом благополучии. Через это всё наш посетитель получает знания. Мы, конечно, любим «Библионочи», «Семейные выходные», но и в этих мероприятиях есть просветительская, интеллектуальная составляющая. Нет у нас просто надувания мыльных пузырей.

Фото: Иркутская областная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского

«Не хочу впускать в свой мир кого попало»

— Насколько сложно было создать такую информационную империю, как «Молчановка»?

— Тут я могу ответить просто: найди себе дело по душе и работать тебе не придется.

— Тем не менее в одном из интервью вы сказали, что во время работы съели не одну собаку и не одну лягушку…

— Можно жить и работать по-разному. Можно делать только то, что требуют, и всё время жаловаться: много отчётов, много ограничений, мало средств, не хватает времени. А можно чётко понять, чего ты хочешь, где на это взять ресурсы, какие есть возможности для реализации твоей мечты. Когда мне кто-то жалуется «я не могу, мне не разрешают, я не успеваю», я на это отвечаю: «Нет слова “не могу”, есть слово “не хочу”». Если хочу — значит делаю. А если не делаю — значит не хочу.

— У вас остаётся время на чтение? Какие открытия вы совершили в последнее время как читатель?

— Мало читаю художественную литературу. Для меня литературные герои — это живые люди, которые продолжают вести внутри меня свою жизнь. А я не могу впускать в себя кого попало. Мне нравится возвращаться к классике, которую я прочитала в юности. Это неостановимый процесс переосмысления. Не очень люблю современную иностранную литературу, пресловутых бакманов (Фредрик Бакман, шведский писатель, блогер, колумнист — Е.С.). Это слабая реплика того, что уже есть в великой русской литературе. Художественные книжки со мной случаются чаще всего через людей, которые мне интересны, близки, дороги. Сейчас в основном читаю бизнес-литературу и книги по саморазвитию. Читаю только на бумаге. Электронный формат ненавижу. Так я ничего не запоминаю. Мне нужно загибать страницы, подчеркивать цитаты, возвращаться к самым важным местам и закладкам. Чтение ведь — это, кроме прочего, серьёзная работа.