Разговор про образ города в живописи, по мнению искусствоведа Анны Потаповой, приводит к теме становления жанра пейзажа. Образ города воплощается в пейзаже. Но сам этот жанр в Сибири появляется довольно поздно. Живопись в Иркутске зарождается с появлением иконописи. Иконы везли в Сибирь из центральной части страны, с Русского Севера. Затем появляются здесь свои мастера, возникают цеха иконописцев. И только ближе к XVIII веку возникают светские жанры, прежде всего, портрет. Сначала художники запечатлевают на полотнах священнослужителей, губернаторов, купцов. Со временем, как дополнение к портрету, возникает потребность и в изображении природы. Пейзаж возникает позже других жанров. Образ города появляется сначала в графике, на картах, планах острогов. Позже — на живописных полотнах.

Екатерина САНЖИЕВА

Духовное событие в светском исполнении

Самое раннее живописное изображение Иркутска — это необычная работа одного из первых иркутских живописцев Михаила Васильева (1784 – 1827). Будучи иконописцем, Васильев начал писать портреты архиепископов, епископов, чиновников, купцов. Его живописное наследие составляют шесть портретов, находящихся в коллекции иркутского музея: «Портрет епископа Вениамина», «Портрет М. М. Сперанского», парные портреты купеческой четы Басниных, а также четыре портрета членов семьи Басниных — из собрания Государственного исторического музея, увезённые из Иркутска вместе с другими произведениями искусства знаменитой коллекции сибирских купцов.

Изображение из открытых источников

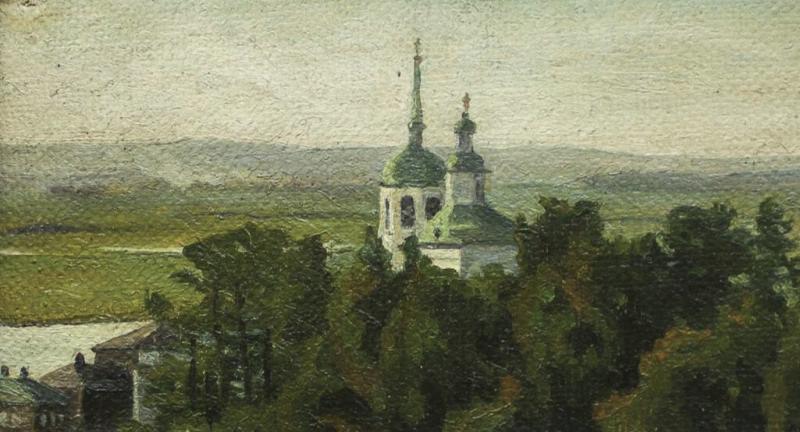

Некоторое время Васильев работал при Вознесенском монастыре. По заказу настоятеля храма в 1805 году он создаёт картину «Перенесение мощей Святителя Иннокентия из церкви Тихвинской иконы Божьей Матери в Вознесенский собор Иркутского Вознесенского монастыря 9 февраля 1805 года». На картине запечатлено событие духовной жизни Иркутской епархии. В 1804 году инициативу иркутского священства и жителей о причислении Иннокентия Кульчицкого (первого епископа Иркутской епархии, образованной в 1727 году, епископа Иркутского и Нерчинского) к лику святых поддерживает святейший синод.

Написана картина довольно светски, хотя и в иконописной манере. На полотне изображены реальные люди — современники художника, в этом её главное отличие от иконописного изображения. Персонажи картины выписаны очень тщательно и тонко: детально переданы элементы одежды, позы, даже мимика.

На заднем и среднем планах картины можно увидеть и элементы пейзажа Вознесенского монастыря: изображение церквей, монастырских строений. Это и есть первое изображение городской среды Иркутска. Картина хранится в Крестовоздвиженской церкви.

Что скрывается за спиной Державина

В доме генерал-губернатора Восточной Сибири хранился портрет поэта Гавриила Державина, изображённого на фоне Иркутска. Дом в стиле позднего классицизма на набережной, изначально принадлежавший семейству купцов Сибиряковых, был построен в начале XIX века. История появления этого портрета в столице Восточной Сибири до сих пор во многом загадочна. Она была рассказана в книге городского головы Владимира Сукачёва «Иркутск: его место и значение в истории и культурном развитии Восточной Сибири: очерк», а также в газете «Восточное обозрение» в 1899 году. Согласно истории, портрет стал ответным подарком Державина иркутскому купцу Сибирякову, который презентовал поэту «шубу из редчайших соболей и бобровую шапку».

Картина из фондов Иркутского художественного музея

На полотне поэт изображён в шубе и шапке сидящим у скалы. Получив дар, иркутский градоначальник остался весьма доволен. В своём просторном доме на берегу Ангары купец отводит для портрета отдельный зал. В 1824 году картину увидел путешественник Алексей Мартос, описывающий её так: «Фигура сидячая во весь рост. Гений венчает бессмертного лирика Екатерины» (гений — аллегорическое изображение крылатого духа, ангела).

Однако дела семейства Сибиряковых пришли в упадок, в 1837 году дом был продан в казну. В дальнейшем в нём располагалась резиденция генерал-губернатора. Особняк получил название Белый дом.

С 1871 года генерал-губернатором Восточной Сибири назначен Николай Синельников. Он отыскал портрет, который к тому времени был убран из зала, и распорядился его отреставрировать. Доверено это было ссыльному польскому художнику Станиславу Вронскому.

Синельников поручил Вронскому изменить фон портрета, изобразив Иркутск с каменными церквами, деревянными домами, излучиной реки Ангары — вид, который и сегодня можно наблюдать с Глазковской горы.

В 1920 году портрет был передан в музей, будучи в плохом состоянии. Полотно отправили в Центральные государственные реставрационные мастерские в Москву в 1948 году. Тогда портрет был просвечен рентгеновскими лучами, что позволило увидеть очертания ангела в низлежащих слоях живописи. Повторно портрет отреставрировали в 2023 году в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге.

«Итальянский» вид с Глазковской горы

В 1950-е годы, когда Иркутским художественным музеем руководил Алексей Фатьянов, идёт активный процесс комплектования фондов. Директор сам ездит в столичные государственные фонды в Ленинград и Москву, активно участвует в комиссиях по распределению произведений искусства между музеями, знакомится с коллекционерами, собирает произведения для иркутского музея. Тогда Русский музей сообщает Фатьянову о том, что у них в собрании хранится картина Егора Мейера и Виктора Резанова «Вид Иркутска» 1867 года, и дарит один из самых ранних городских пейзажей нашему музею.

Картина из фондов Иркутского художественного музея

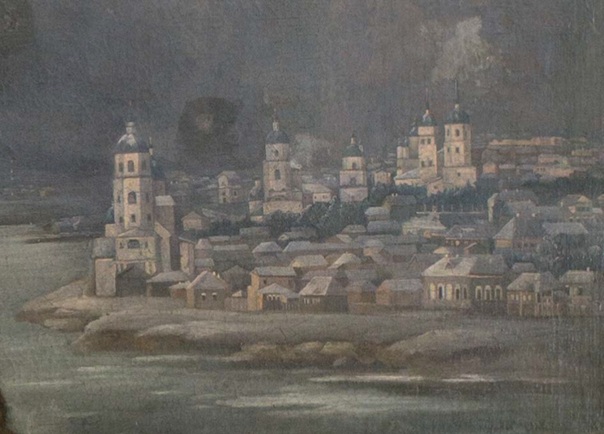

Большое полотно (138 х 228 см) создано выпускником Академии художеств, художником-пейзажистом, академиком Императорской Академии художеств Егором Мейером, который в 1855 году отправился в путешествие по Сибири и на Амур с Русским географическим обществом. В задачи Мейера входила и зарисовка видов сибирских городов.

Иркутск в картине художник показал с Глазковской горы: Ангара, сосны, похожие на средиземноморские пинии, люди, работающие в поле, силуэт Никольской церкви вдали (храм сегодня находится у вокзала Иркутск-Пассажирский). В это время в русском живописном пейзаже превалирует итальянизирующая манера письма. В XV веке новое направление пейзажа, появившееся в Италии, распространилось в странах Северной Европы, позже — в России. Русские художники пользовались средствами для передачи пейзажа, выработанными итальянскими мастерами для изображения деревьев, травы, ландшафта, неба, воды.

В Сибири Егор Мейер пробыл около десяти лет: ездил в экспедиции по Дальнему Востоку, числился в должности землемера, зарисовывал виды городов и природы, служил в Иркутске в должности архитектурного помощника. Картину «Вид г. Иркутска» заказал художнику император Александр II. Но Мейер умирает, не успев закончить её. Полотно дорабатывал его коллега Виктор Резанов, тоже выпускник Академии художеств, никогда не бывавший в Иркутске. Картину можно считать первым полноценным видом нашего города в живописи.

Романтичный город Николая Добровольского

В 80-е годы XIX века в Иркутск за новыми впечатлениями приезжает русский художник-пейзажист Николай Добровольский. Он пишет здесь несколько произведений. В то время городским головой был Владимир Сукачёв, который интересуется художником из столицы, помогает ему устроить персональную выставку в «Московском подворье» в марте 1886 года, способствует приобретению у него картин богатыми иркутянами. Сам Владимир Платонович тоже покупает у Добровольского картины «Ангара ночью» и «Иркут близ Шимков» для своей галереи.

Картина из фондов Иркутского художественного музея

«Ангара ночью» — вид набережной Ангары с небольшим баркасом у берега. Вдалеке виден Белый дом. Над тёмной гладью реки — зеленоватое пятно луны, на воде — лунная дорожка. Своей романтичностью пейзаж немного напоминает картины Куинджи. Ещё одна картина Николая Добровольского, написанная во время пребывания в нашем городе, — «Набережная Ангары в Иркутске». Это вид на Белый дом и самый узкий изгиб реки. Работа поступила в художественный музей в 1968 году от жительницы Иркутска Женни Геншке.

Одна из самых известных работ Добровольского — «Переправа через Ангару в Иркутске», написанная в 1886 году, как и все картины иркутской серии. В 1969 году Министерство культуры РСФСР передало эту картину Иркутску из собрания москвича Фёдора Жукова.

Картина из фондов Иркутского художественного музея

«Переправа через Ангару» — пример реалистической живописи, созданной по всем канонам академического искусства. Художник «поймал» предрассветное состояние города. В то время Московский тракт не доходил до самого Иркутска, и переправа осуществлялась через острова, находящиеся посреди Ангары. Мастер запечатлел пристань с лодками и плашкоутом. Московские ворота возвышаются на своём исконном месте, за ними видны Владимирская церковь, здание духовной семинарии, собор Богоявления в лесах, Чудотворская церковь и далее очертания Польского костёла. Передний план дополнен бытовой сценкой — извозчики, ожидающие путешественников.

Картина из фондов Иркутского художественного музея

Добровольский создал несколько видов Иркутска. Его пейзажи академичны, отличаются чёткой композицией, тщательно проработанным колоритом. В то же время в них присутствует особенная романтическая атмосфера, отражающая светский, столичный характер сибирского города.

Сцены сибирской жизни

В 70-е годах XIX века в Иркутске были польские ссыльные – художники Станислав Вронский и Юзеф Беркман. Тогда же они основали художественную мастерскую, которая пользовалась большим успехом у местных жителей. Известно, что Вронский дополнял и реставрировал, как уже говорилось, «Портрет Г. Державина», писал декорации и занавес («представляющий великолепный вид Амура в районе, называемом Ворота Хингана») в городском театре, а также картину для алтаря католического костёла. Художник давал частные уроки рисования и живописи. С октября 1880-го преподавал «по вольному найму» рисование в Иркутском техническом училище. Кроме того, Станислав Вронский принял «деятельное участие» в устройстве художественной выставки, состоявшейся в музее ВСОИРГО в декабре 1883 – феврале 1884. Там демонстрировались его картины «Вечер», «Мельница в Тункинских горах», «Ночь на Чертовом озере», «Первый снег», «Пурга» и карандашные рисунки. Одна работа Вронского («Переправа через Утулик») показывалась на выставке, устроенной Иркутским благотворительным обществом в ноябре 1890 года.

Картина из фондов Иркутского художественного музея

Юзеф Беркман в те же годы находился на поселении в Иркутске, где открыл вместе с Вронским художественную студию. Он написал несколько работ из жизни ссыльных поляков в Сибири, множество эскизов, картин с видами Иркутска и других сибирских мест. В художественном музее хранятся три произведения Беркмана и одна работа, выполненная совместно со Станиславом Вронским: «Тройка. По Московскому тракту», «Всадник с двумя лошадьми. По Московскому тракту» и «Пурга в Тункинской долине».

Картина из фондов Иркутского художественного музея

Революционный Иркутск изобразил в своём небольшом по размерам произведении художник Пётр Кашкаров. Доминантой его пейзажа становится изображение Амурских ворот — старинной арки, сооружённой в честь подписания российско-китайского Айгунского договора. У ворот художник изобразил собравшихся людей с красными транспарантами. Иркутск в то время переживал революционные события 1917 года. Как раз 4 апреля 1917 года в городе был образован Объединённый Совет рабочих и солдатских депутатов.

Былинный, старинный, златоглавый

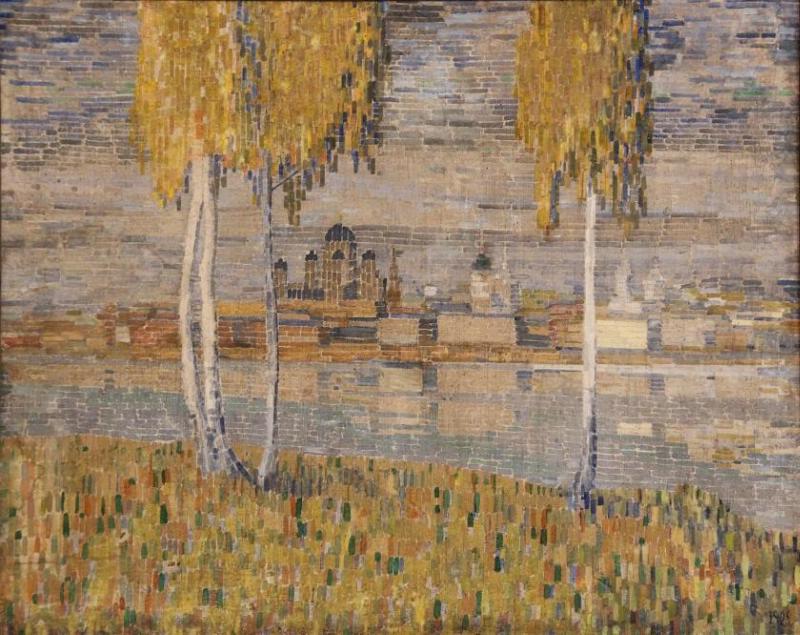

В начале XX века возникло творческое объединение «Иркутское общество художников». В него входит и Константин Померанцев — одарённый художник, увлечённый живописью и скульптурой, графикой и архитектурой. В 1922 году он пишет картину «Иркутский кремль». На ней изображён Кафедральный собор иконы Казанской божьей матери, который был снесён в 1930-е годы. На заднем плане угадываются и другие церкви: Чудотворская, Польский костёл, Троицкая, Харлампиевская… В исполнении Померанцева Иркутск — былинный город с древнерусской архитектурой и прекрасной природой.

Картина из фондов Иркутского художественного музея

Может показаться, что эта необычная по стилистике работа выполнена на бересте, в технике мозаики. Тем не менее, написана картина темперными красками и по манере близка к пуантилизму (техника в изобразительном искусстве, которая основана на использовании точечных мазков для создания изображения). В те времена иркутские художники проявляют интерес к европейским художественным течениям: импрессионизму, пуантилизму и др. Несмотря на отдалённость Иркутска от крупных культурных центров, здешние живописцы могли знакомиться с образцами европейского искусства, черпать новые идеи на выставках. Вернисажи, в том числе и заграничных авторов, открываются в музее Восточно-Сибирского отделения Русского географического общества. Проводятся художественные выставки в городских гимназиях, Дворянском собрании.

У Константина Померанцева большое наследие, более 350 его картин, этюдов, рисунков, набросков хранится в Монгольском театральном музее (Улан-Батор). В фондах и архиве нашего художественного музея находится более 20 произведений художника, среди которых «Иркутск. Улица» (1908), «Море (Восход на Байкале)» (1911), «Станционный домик на Байкале» (1922), «Байкал. Малое море» (1923) и другие.

Городские «кадры» Николая Лодейщикова

Живописец, график Николай Лодейщиков учился в одной из первых художественных школ Иркутска — Верхотурова и Рутченко-Короткоручко. Иркутяне увидели его работы в 1913 году на выставке в музее ВСОРГО, он — активный участник культурной жизни, вместе с другими коллегами по цеху создаёт Иркутское общество художников, затем —Восточно-Сибирский Союз советских художников.

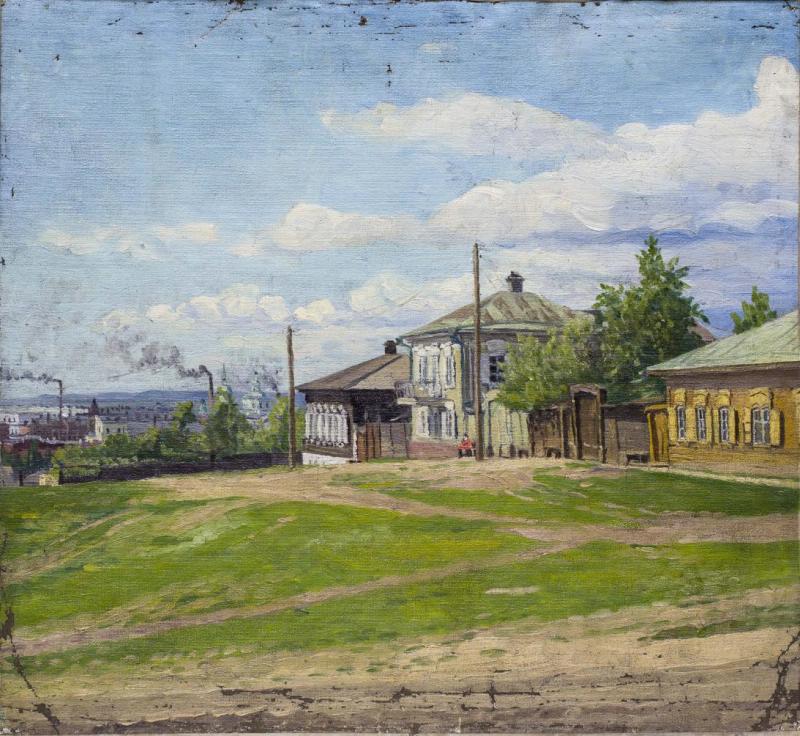

Николай Лодейщиков много писал Иркутск. Кисти художника принадлежат картины с городскими пейзажами «Интендантский сад» (1924), «С вершины Синюшиной горы» (1925), «Успенская площадь около семинарии» (Площадь декабристов, 1927), «Окраина Иркутска. Русиновская улица» (1934), «Новый собор», «Церковь на Троицкой» (1932). Небольшие работы выполнены в реалистической манере и носят репортажный характер.

Его работа «После дождя» — уголок Иркутска в районе улицы Декабрьских событий. Или «Нагорный квартал» — отрезок нынешней улицы Подгорной. Иркутск Лодейщикова узнаваемый, камерный, тихий, пронизанный солнцем. Некоторые работы остались незакончены. Они напоминают кадры большой ленты об Иркутске. Художник ищет гармоничные виды, умело передаёт настроение сибирского неторопливого города.

В 1920-е годы в иркутской художественной среде заявили о себе и художники-интернационалисты, попавшие сюда как военнопленные во время Первой мировой войны. К 1919 году они вступают в Иркутское общество художников и участвуют в выставках объединения в 1919 – 1920 годах. Среди них был и словак Франтишек Рейхенталь, автор картины «У понтонов».

Картина из фондов Иркутского художественного музея

В экспрессивной манере художник изображает первый понтонный мост через Ангару. Энергичные красочные мазки передают общее настроение. Очертания моста с людьми, лошадьми, запряжёнными в повозки, даны на фоне светлого лазурного неба.

***

Как видим, до появления иркутской школы живописи потребности писать городские пейзажи не было. Заинтересованность в видах городов, особенно далеких от столицы, была у Академии художеств, которую курировал император. Так что произведение Михаила Васильева с первыми элементами иркутского пейзажа — это скорее единичный, уникальный случай. Но и это произведение было написано по заказу настоятеля Вознесенского монастыря Никиты Бичурина, работаышего и ректором духовной семинарии. Бичурин был человеком просвещённым и, вероятно, разбирался в светской живописи. Возможно, поэтому он сделал заказ написать духовное событие в несвойственной иконописи манере. В истории русской живописи есть лишь единичные произведения, характер которых подобен картине Михаила Васильева.

Собственно иркутский пейзаж появляется только к концу XIX века у путешественников, приезжих художников. Виды родного города местные авторы начинают писать в начале XX века, когда появляется локальное профессиональное объединение — Иркутское общество художников. Тогда живописцы начинают творчески осмыслять образ Иркутска.