Деревянный, патриархальный, прирастающий новыми районами, размытый дождем, сияющий широкими проспектами… Мы продолжаем смотреть, как менялся образ города в работах художников второй половины ХХ века. Взглянуть на Иркутск в исторической перспективе нам помогает искусствовед, член Ассоциации искусствоведов, эксперт по культурным ценностям Министерства культуры РФ, старший научный сотрудник Иркутского областного художественного музея имени В. П. Сукачёва Мария Аверьянова.

Екатерина САНЖИЕВА

Строящийся, развивающийся

Если в период 1920 – 1930 годов Борис Лебединский занимается осмыслением темы «Иркутск уходящий», темой исторического наследия, то в 1950-х он показывает современный город, который видит каждый день. Теперь в работе «Иркутск. Старая таможня» (1960-е) Лебединского историческая архитектура соседствует с приметами нового времени: трубами ТЭЦ, Затоном с кораблями, новыми домами. На панораме виден и Богоявленский собор, но он уже не является доминантой. А на графическом листе, который называется «Иркутск, 1969 год», у художника впервые появляется Ангарский мост. В этой работе всё очень динамично: виден движущийся транспорт, дымящие трубы, вокзал, где идут поезда, плывут облака… Если в графике 1920–30-х годов город был подчас неузнаваем, символичен, то во второй половине ХХ века это уже современный нам Иркутск — город движения, город масштабного строительства.

Собрание Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачева

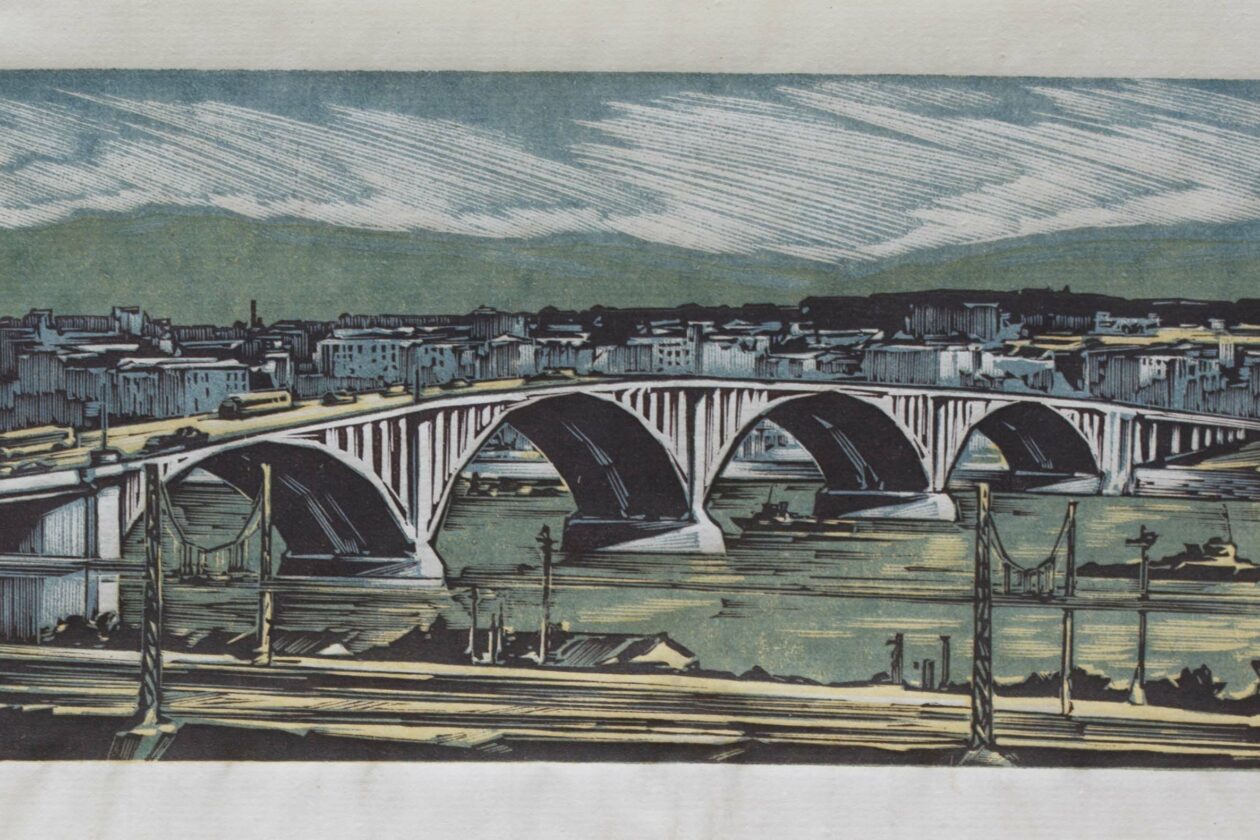

Анатолий Калашников — художник-график из Москвы, известный мастер ксилографии. Он создавал макеты для марок и для почтовых конвертов. Графическая серия небольших по размеру цветных гравюр вышла в 1961 году по случаю 300-летнего юбилея города. Институт иностранных языков, Дом Советов на площади имени Кирова, панорамный вид на город, мост и Ангару с левого берега — эти места Калашников выбирает, чтобы представить Иркутск современным, динамично развивающимся. На фоне ансамблей в стиле сталинского ампира курсирует общественный транспорт.

В технике цветной ксилографии выполнен «Иркутск. Совнархоз»: здание Иркутского Совета Народного Хозяйства (сейчас — «Востсибуголь»). Здание изображено со стороны оживлённой улицы Ленина. Устремлённый ввысь дом с башнями, образец классического «сталинского» ампира, выглядит монументально. На его фоне едут машины, отчего офорт получился динамичным. Именно этот вид украсил советские почтовые конверты, выпущенные по случаю юбилея Министерством связи СССР и разошедшиеся впоследствии по всей стране.

На гравюре «Иркутск. Мост через Ангару» запечатлён один из самых известных иркутских видов, открывающийся каждому приезжающему в сибирский город по железной дороге. Не случайно именно его Анатолий Калашников выбирает для марки, изданной Министерством связи СССР и напечатанной огромным тиражом. Небольшая по размеру, вытянутая ксилография искусно, тонко выполнена. Изогнутые линии моста соединяют два берега, старый и новый город. Второй в свою очередь выполнен условно: многоэтажные дома слегка намечены, образуют панораму. Разнонаправленный динамичный штрих усиливает ощущение движение: общественного транспорта, едущего по мосту, катеров и лодок, курсирующих по реке. Судя по изображению, Иркутск — город, в котором жизнь течет быстро, подобно Ангаре. Стиль Калашникова более лапидарный, условный, лаконичный, в его работах меньше фрагментов и деталей, чем у того же Лебединского.

Собрание Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачева

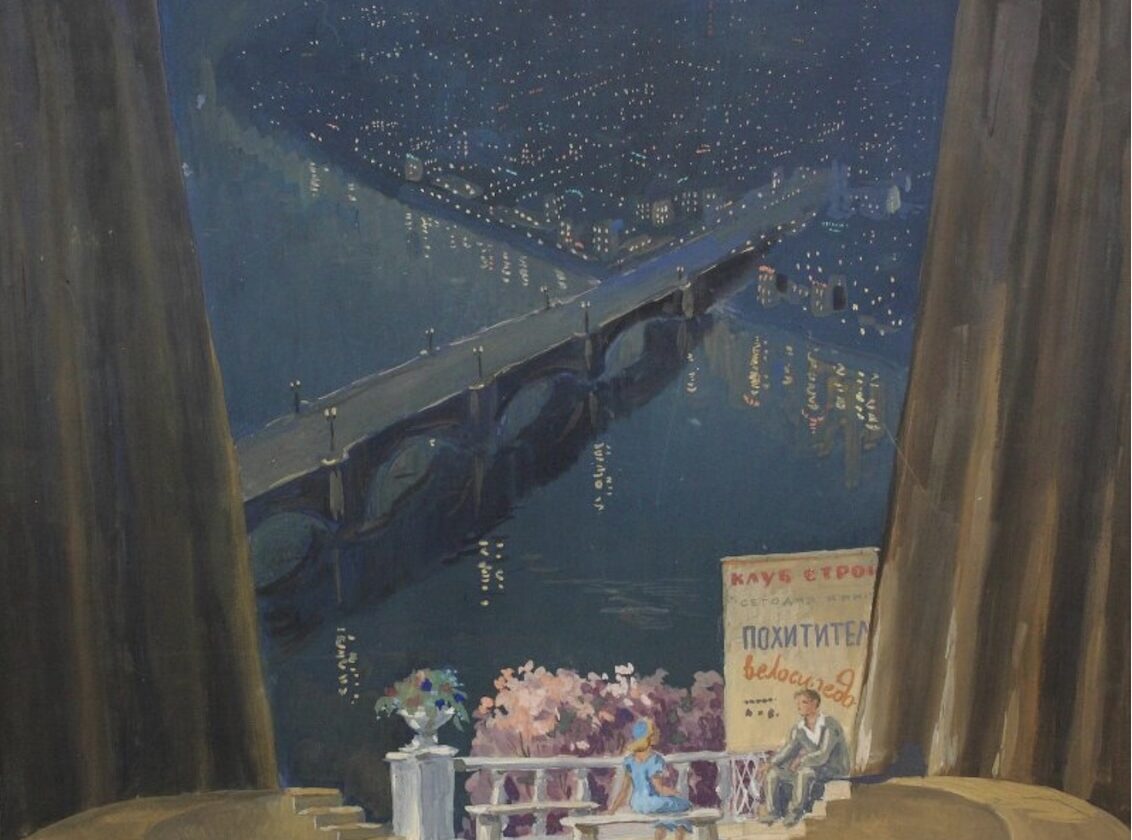

К слову, мост через Ангару встречается в работах многих художников как один из символов нового времени. Например, у Эрнста Гельмса (театральный художник, график, заслуженный художник РСФСР). Во время войны он был эвакуирован в должности заместителя начальника эшелона аэрофлота в Иркутск, где также работал художником в мастерской агитплаката и газете «Восточно-Сибирская правда». Вернувшись в Казань, Гельмс оформляет спектакли в Казанском большом драматическом театре, в том числе «Иркутскую историю», используя вечерний вид на Ангарский мост в одном из эскизов к декорации основной сцены. Зритель «считывает» наш город — красивый, современный, романтичный.

Собрание Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан

Повседневный, уютный, многообразный

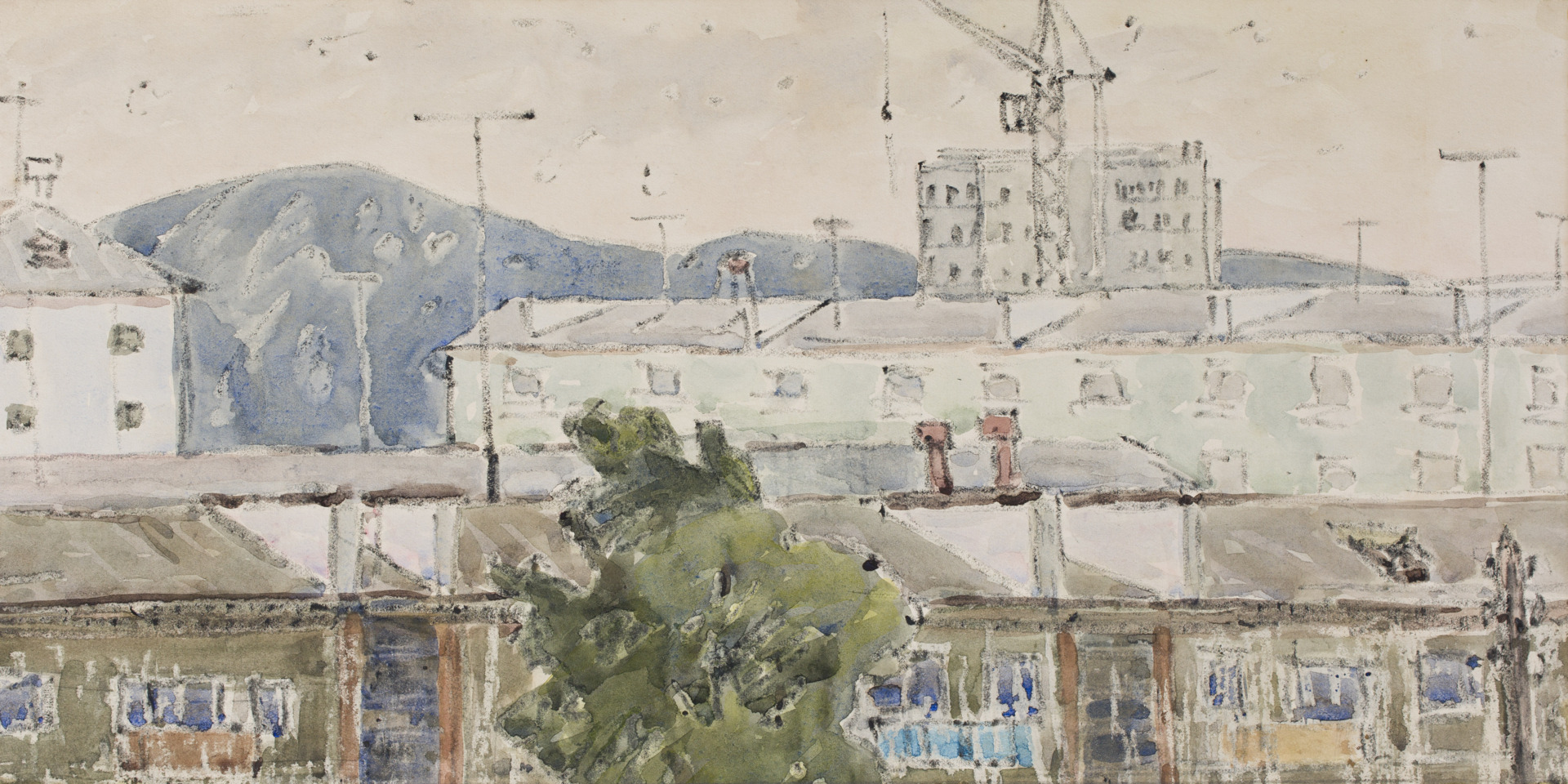

Евгений Ушаков — советский, российский живописец и график, приехавший из Москвы в конце 1950-х годов на творческую дачу на Байкале и решивший обосноваться здесь. В большей степени он известен как создатель монументальных мозаичных полотен из бересты. Его акварели — редкая оригинальная графика, посвящённая новым районам Иркутска, документальное свидетельство жизни города, не лишённое лиричного настроения. Он, один из немногих авторов, зафиксировал строящийся район Иркутска. Художник в 1970-х годах жил на Лисихе и писал городские пейзажи, где деревянные домики соседствуют с панельками, на заднем плане видны строительные краны. На картине «Иркутск. Апрель» — выпавший снег, дети с санками. Ушаков изображает Иркутск, в котором живёт. Это живой город, наполненный детьми, взрослыми, которые гуляют, идут в магазин. Его графика лирична, воздушна и уютна.

Журналист, художник-график Леонид Лобанович создал множество зарисовок Иркутска, разных его районов. Он учился в Восточно-Сибирском изопедтехникуме по специальности «рисовальщик-декоратор» у Алексея Жибинова, пробовал себя в техниках акварели и цинкографии. После войны работал в редакции «Советской молодёжи», его карикатуры появлялись и на страницах «Восточно-Сибирской правды». Строительство новых микрорайонов, транспорт, знаменательные и повседневные события, сценки из жизни иркутян, Белый дом, Мавританский замок — с репортёрской зоркостью в набросках Лобановича запечатлен живой, постоянно меняющийся Иркутск.

Столичный, яркий, интеллигентный

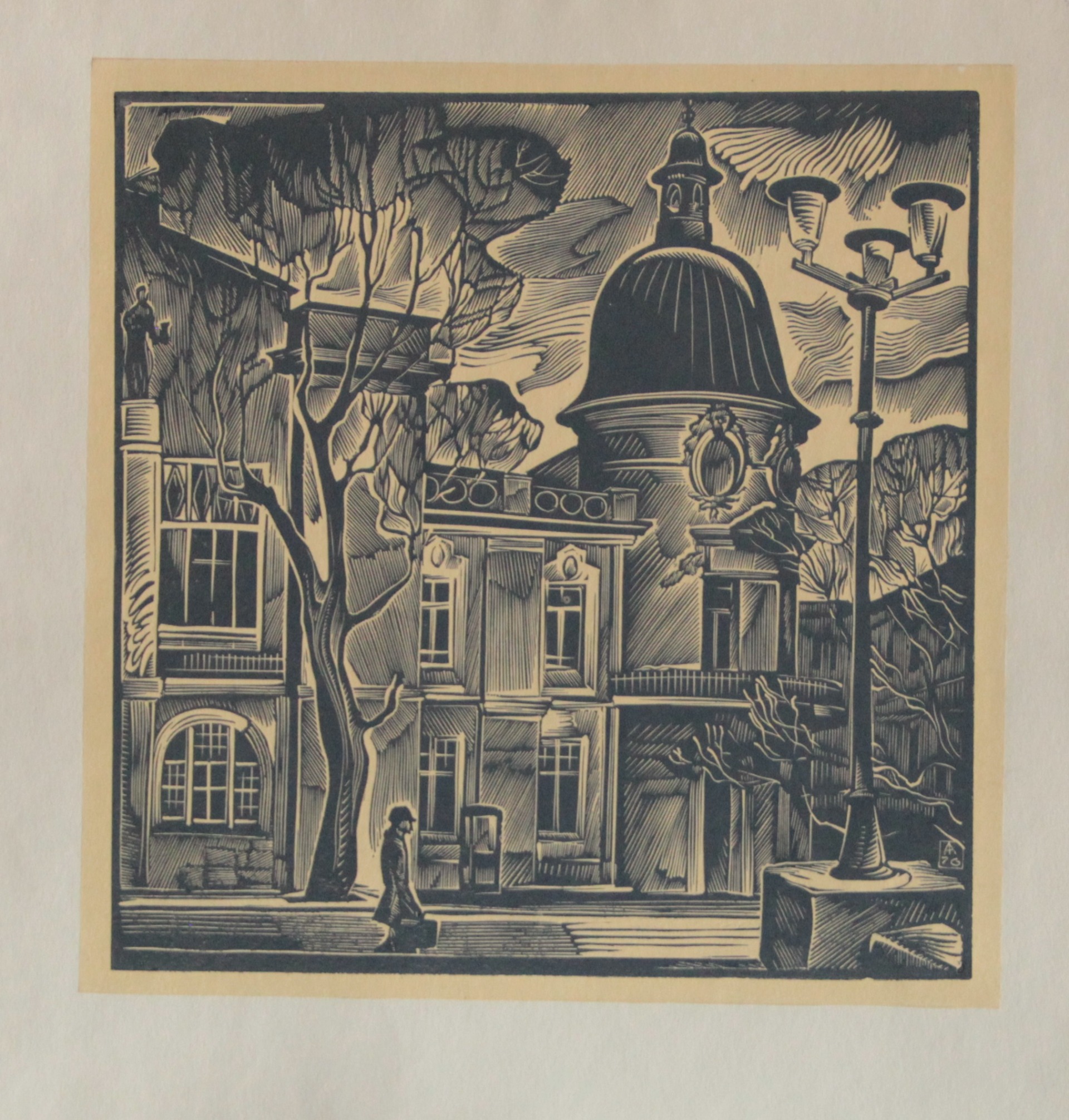

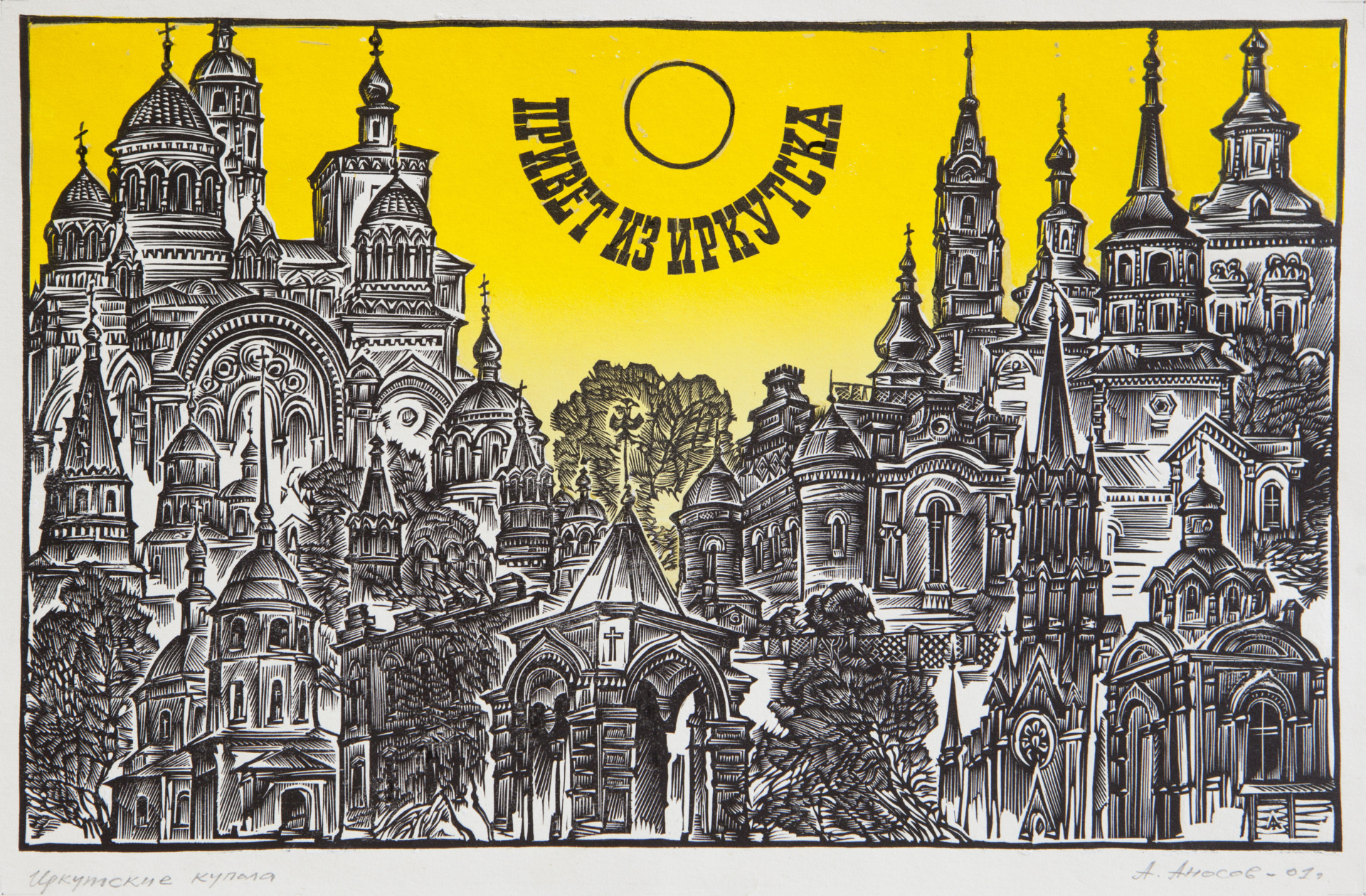

Иркутск присутствует в графическом наследии и совершенно с другого ракурса. Он предстает как город яркий, культурный, с богатым наследием. Таким его видит Анатолий Аносов — график, живописец, иллюстратор, педагог, член Союза художников СССР. Он много лет проработал в Восточно-Сибирском книжном издательстве, иллюстрировал книги Валентина Распутина, Александра Вампилова. И город в его работах — литературный, интеллигентный, часто это некая квинтэссенция Иркутска. Знаковые места, отдельные виды и мотивы, панорамы города — всё это нашло отражение в его графических листах.

«Большой проспект», «Иркутск», «Дом декабриста С. П. Трубецкого», «Дворец пионеров» исполнены в технике гравюры на пластике, требующей твёрдости руки, точности движений и педантичного отношения к работе, позволяющей добиться тонкости штриха и филигранной проработки деталей.

Интересны листы «Иркутск исторический», «Иркутск». В пространство листа Аносов помещает известные всем архитектурные достопримечательности: Спасскую церковь, Польский костёл, каменный двухэтажный особняк XIX века — «Белый дом», усадьбу Трубецких, — которые дополнены образами сибирской таёжной природы. Зритель находит знакомое в многоплановых, сложных по композиции сюжетах, подобно участнику квеста, разгадывающему ту или иную загадку. Иркутск Анатолия Аносова — изысканная сибирская столица, представленная памятниками архитектуры, особняками в стиле ампир, величественными соборами. Это иллюстрация к словам Антона Чехова о том, что «…Иркутск — превосходный город. Совсем интеллигентный. Почти Европа».

Уходящий, деревянный, исторический

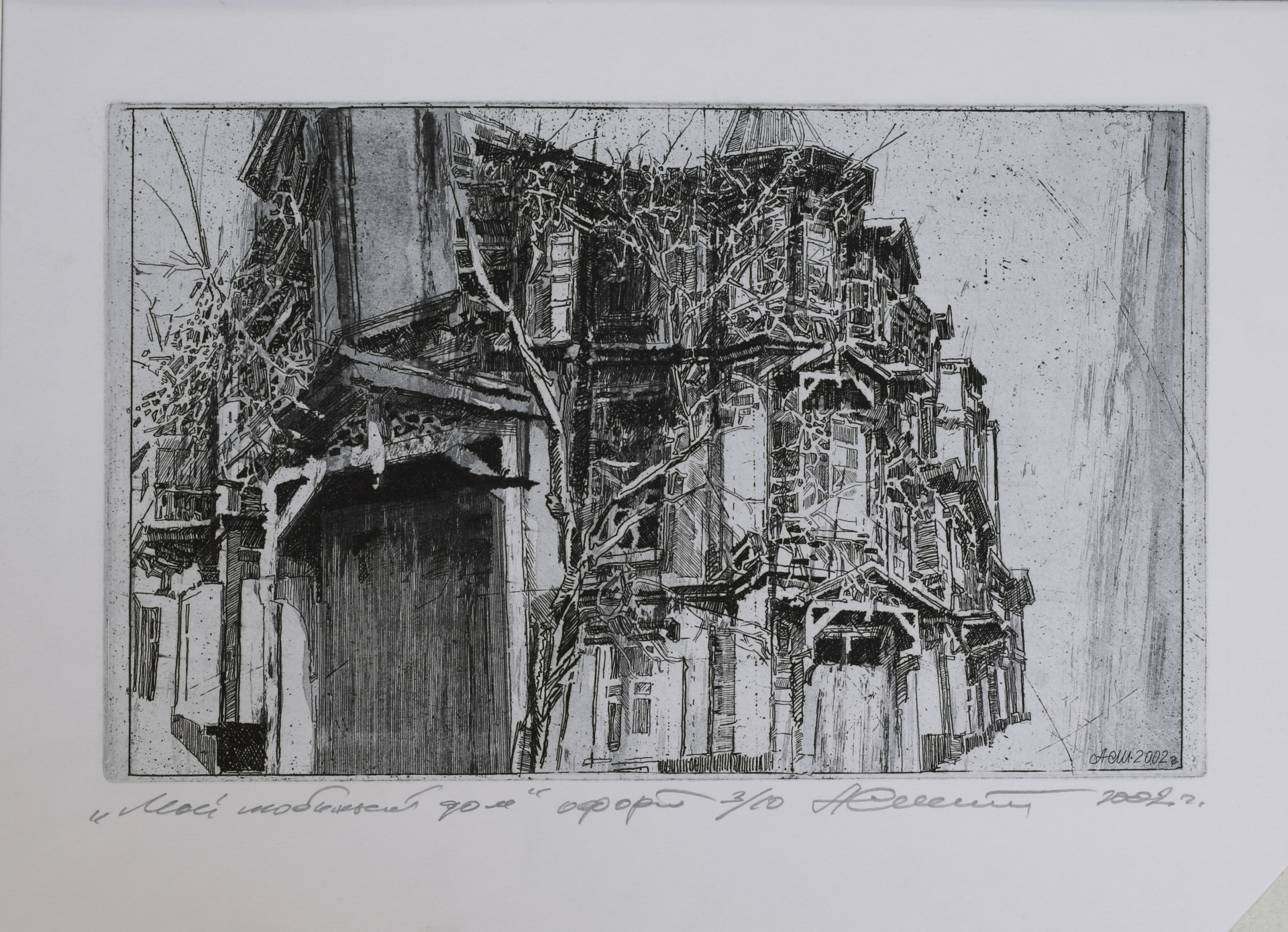

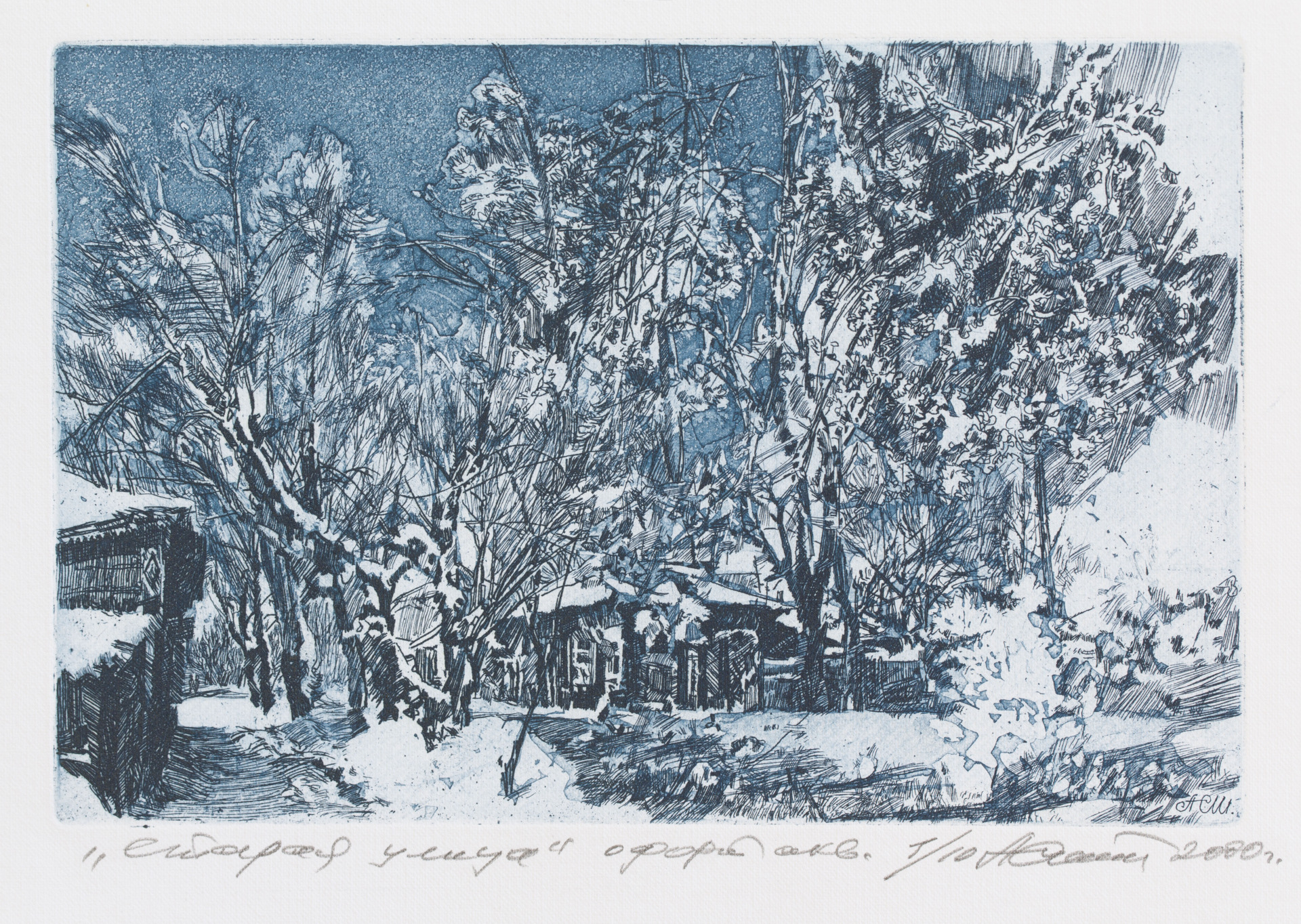

Александр Шипицын — график, педагог, заслуженный художник России — видит Иркутск философски осмысленным. В безупречных офортах классика гравюры звучат размышления об исчезающем Иркутске. «Старая улица», «Зимние сумерки», «Мой любимый дом», «Голландский дом», «Весна» — эмоциональное художественное высказывание. Это не столько документальные свидетельства, несмотря на узнаваемость ракурсов и перспектив, сколько сложносочинённый образ наложенных друг на друга смыслов, текстур. Это особое восприятия времени. Не сухая графика, а смелая, с модерновыми нотками.

Вообще «Иркутск уходящий» с его старинными деревянными домами, украшенными резными наличниками, ставнями, декором, тихими улочками, постепенно заполняющимися «прелестью запустения» — ещё одна знаковая и неисчерпаемая тема, нашедшая отражение в городском пейзаже. Именно ей посвящено наибольшее количество живописных и графических произведений, хранящихся в Иркутском художественном музее.

Круг авторов, обращающихся к данному сюжету, обширен. Характер и настроение их работ разнообразны. Для многих тема близка не только из-за внешней красоты деревянного города, но и потому, что тесно связана с их повседневной жизнью: мастерские и дома, в которых работали и жили художники, зачастую располагались в старых деревянных зданиях.

Город-сказка, город-мечта, город-декорация

Александр Шелтунов — художник, график, живописец, приехавший из Комсомольска–на-Амуре сюда поступать в художественное училище и влюбившийся в Иркутск. Учился у Галины Новиковой. Его воздушные, изящные акварели, оформленные в единую серию, пожалуй, – одно из самых поэтичных высказываний о городе. Иркутск для Шелтунова — главная, любимая тема. Художник изображает его мерцающим и сияющим, весёлым и драматичным. Его Иркутск реальный и узнаваемый: «Улица Подгорная», «Усадьба декабристов», «Весенний дождь», «Зимние разговоры», «Городской мотив», «Кинотеатр “Художественный” (Летний пух)». И в то же время фантастичный, романтизированный, сказочный. Его акварели оптимистичные, светлые, одухотворённые.

Созвучна Александру Шелтунову и Светлана Гаращук — график, театральный художник, член Союза художников СССР. Светлана Гаращук наблюдает Иркутск в разное время года, суток, состояний, интересуясь бесхитростными бытовыми деталями. Город для неё — декорация к собственной жизни. Например, работа «Старый Иркутск. Большие тополя» — это уголок города, который был виден из окон художественных мастерских, по сей день располагающихся на улице Энгельса. Подвижными линиями-штрихами, заполняющими всё пространство листа, рисует она старые дома, кладовки, дворы, заброшенные, но не лишённые жизни.

Её графика лиричная, изысканно-утончённая. Городские пейзажи во многом про жизнь лирической героини в сочинённом ею городе, лишь оформленном в реальные декорации под названием «Иркутск». Декорации эти поэтичные, дополненные интересными персонажами: будь то пробегающая мимо собака, дворник, убирающий двор, случайный прохожий. Это деревянный центр, где всё — до последнего тополя и трещинки в асфальте — героине знакомо и мило.

Как видим, изображение Иркутска во второй половине ХХ века в работах художников-графиков имеет два направления, две темы. Это произведения, в которых зафиксирован современный развивающийся город, и работы, где изображён уходящий город, деревянный, исторический. Художественный язык авторов абсолютно разный. У кого-то он более сдержанный, лапидарный, у кого-то — поэтический, эмоциональный. Художники рисуют Иркутск, в котором живут, фиксируют его настоящее и его старину. Они передают и свои отношения с городом, свой с ним диалог, свою, личную иркутскую историю.