В 1970 – 1990 годы над творческими людьми уже не так довлеют идеологические установки. Городской пейзаж становится более разнообразным в смысле художественного языка и стиля. Сколько художников — столько и образов Иркутска. Живописцы смотрят на город совершенно по-разному, через призму собственных чувств и переживаний, используя символы и метафоры. Их внутренний мир, мысли и переживания отражаются в пейзаже. Иркутск на их полотнах становится рассказом, притчей, романом, в которых заложено много мыслей и смыслов.

Вместе с искусствоведом Анной Потаповой мы продолжаем знакомить читателей с произведениями художников, посвящёнными Иркутску.

Екатерина САНЖИЕВА

Стихии и революции

В фондах Иркутского художественного музея хранится работа художника Анвара Закирова «Наводнение. Река Иркут». На картине запечатлены затопленный берег, домики в воде, люди, поднявшиеся на гору, чтобы спастись от стихии. Выполнен пейзаж в сдержанной манере: неброские тона, пасмурное небо. Фронтовик Анвар Закиров учился в Иркутском художественном училище с 1936 по 1941 у Вологдина и Жибинова, работал в стиле соцреализма.

Ленинградский художник Борис Корнеев создал для коллекции Усольской картинной галереи полотно «19 ноября 1917 года в Иркутске». На картине изображен дом купца Второва, где в 1917 году прошёл Общесибирский съезд Советов. Вокруг особняка собрался народ – горожане, военные. Активист водружает знамя над входом в здание. Картина передает настроение первого дня советской власти в нашем городе. Историческое полотно — образец академической живописи. Борис Корнеев — представитель ленинградской школы живописи, опирающейся на реалистическую традицию. Для создания работы художник приезжал в Иркутск и делал наброски с натуры. Изучал исторические материалы.

«Тихая жизнь города»

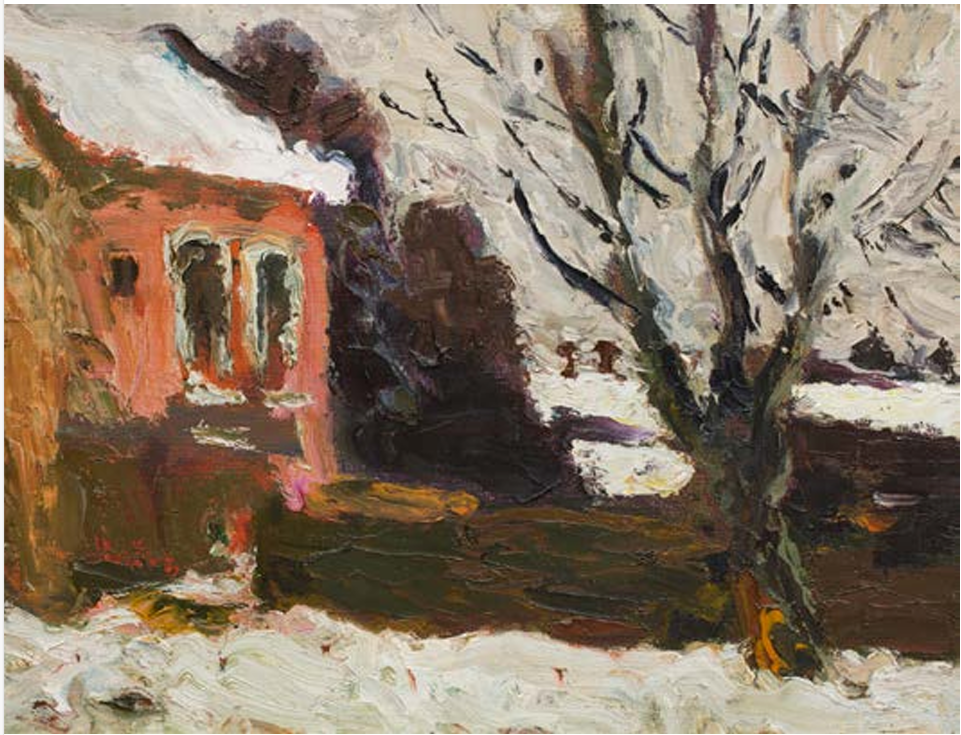

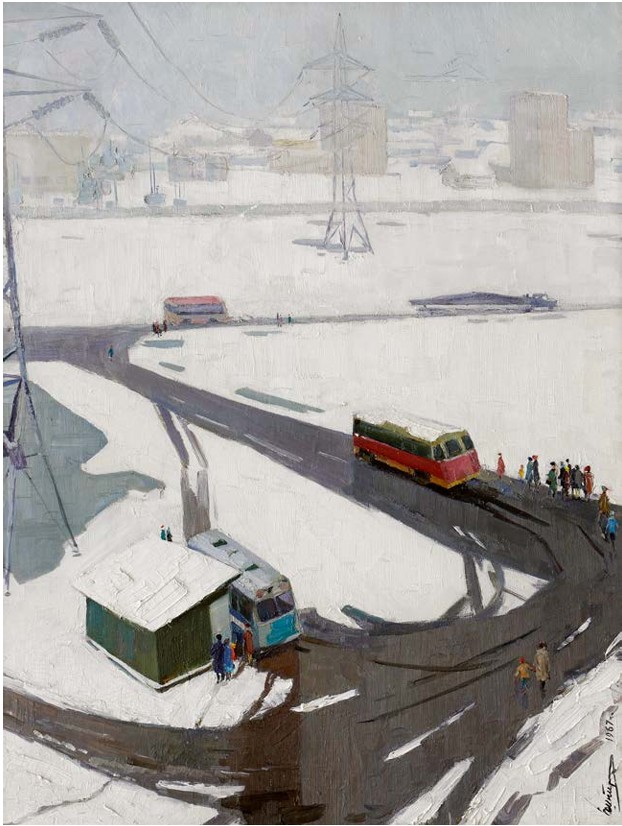

Евгений Шпирко тоже из поколения художников-фронтовиков. Его картина «Ново-Ленино. Конечная» — часть живописной летописи нового микрорайона, где семья художника получила квартиру. Мы видим романтичный индустриальный пейзаж, проникнутый свежестью и оптимизмом. Более поздняя работа «Дом Волконского» — уголок Иркутска, увиденный из окна мастерской. Работы Евгения Шпирко отличаются светлым лиризмом и душевностью.

Картина из фондов Иркутского художественного музея

Искусствовед Тамара Драница так говорит о городской серии мастера: «Иркутск Евгения Шпирко — это тихая, почти интимная жизнь старого города, увиденная глазами мечтателя и поэта. Любимое время года живописца — зима, когда снежная пелена, покрывающая строения, морозные дымки, пушистые куржаки придают знакомым мотивам какой-то зачарованно-сказочный облик… Говоря словами Оскара Уайльда, “обычные вещи окутаны тайной и преображены красотой…”».

«Вечный огонь» Аркадия Гутерзона

В Иркутском художественном музее хранится городской пейзаж Аркадия Гутерзона «Вечный огонь». Работа выполнена в суровом стиле. Это направление в искусстве родилось в начале 1960-х годов, отчасти, как реакция на соцреализм. К этому времени, названному «хрущевской оттепелью», художники обрели относительную свободу в творчестве, перестав изображать реальность как лакированную картинку. Писали человека труда не празднично, а правдиво, сурово, без прикрас. Для своих полотен художники выбирали сдержанный колорит, обобщённые, монументальные формы, некоторую плакатность выражения. Иногда намеренно применяли приёмы деформации натуры ради большей значимости образа.

Картина из фондов Иркутского художественного музея

В картине «Вечный огонь» хорошо читается эта суровость и лаконичность. В центре полотна изображён мемориал «Вечный огонь», появившийся в городе в 1975 году. В композиции пейзажа, написанного с колокольни Спасской церкви, можно найти некие несоответствия действительности. Например, на полотне изображены купола собора Богоявления, которые с этой точки видны быть не должны. Скорее всего, художник поставил перед собой задачу сконцентрировать несколько важных городских объектов в этом пейзаже. Улица Сурикова словно уходит вверх, в небо. Голуби, взлетающие с колокольни, придают картине символичность. Это такой концентрированный, намеренно усиленный разными средствами образ города, помнящего о войне. Это размышления Гутерзона и о связи поколений, и о том, что прошлое никуда не исчезает.

Аркадий Гутерзон родился в городе Мозырь Белорусской ССР. Обучался в Витебском художественном училище, где в своё время учился Марк Шагал. В 1941 году добровольцем ушёл на фронт. С 1945 года жил и работал в Иркутске. Судьба Аркадия Гутерзона сложилась драматично. В конце 70-х – начале 80-х годов началась травля художника. «Доброжелатели» послали письмо в иркутское отделение Союза советских художников, в котором обращали внимание организации на «тёмное прошлое» Гутерзона, на то обстоятельство, что он якобы был «предателем и изменником» в годы войны. Уже после смерти художник был реабилитирован.

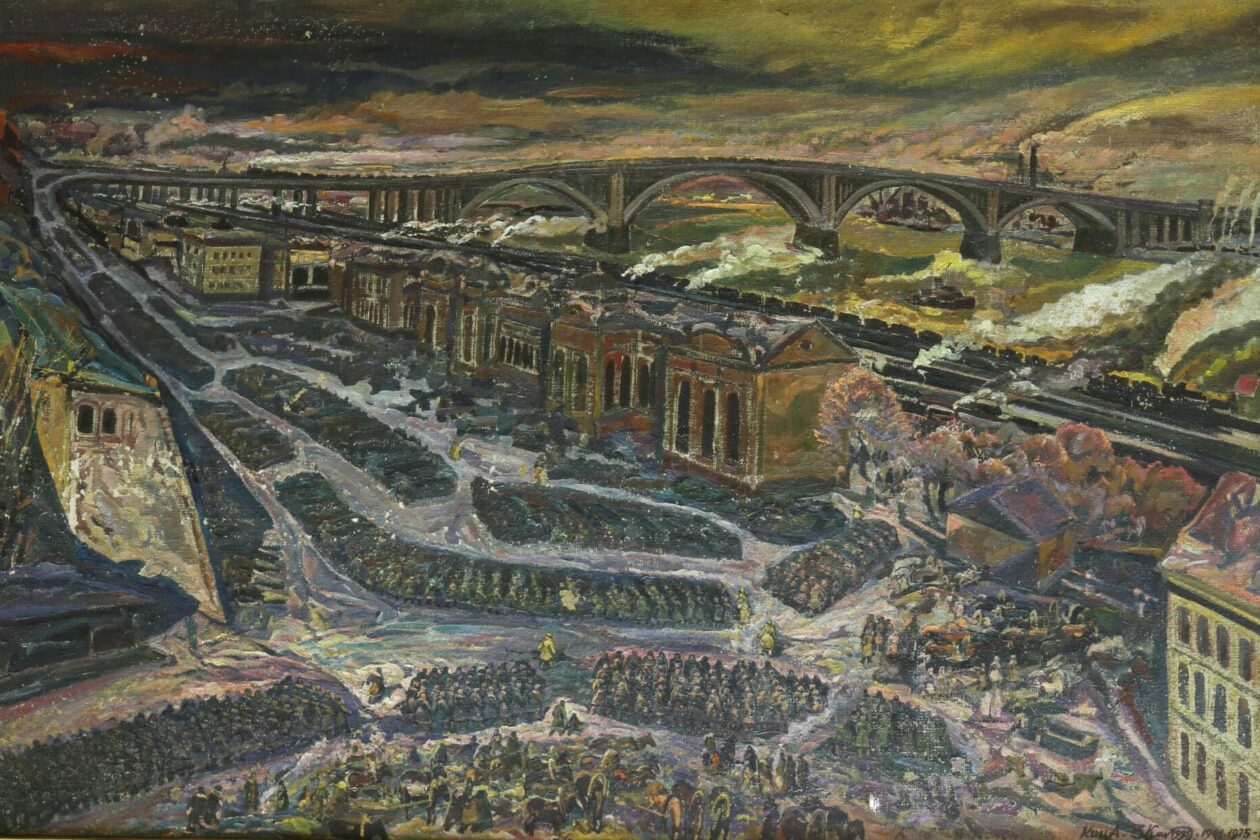

«Иркутский вокзал» Клавдия Киц-Ковязина

«Декабрь 1941 года. Иркутский вокзал» — работа весьма необычная. На полотне Клавдий Киц-Ковязин изобразил панорамный вид иркутского железнодорожного вокзала. На первом плане — отправляющиеся на фронт стройные колонны солдат, провожающие и лошади, запряженные в телеги. На дальнем плане — Глазковский мост на фоне мрачного неба. Полотно словно наполнено тревогой. Вокзал узнаваем, хотя изображён весьма условно. Ангарский мост утрированно изогнут. Тёмные синевато-коричневатые тона, поднимающийся дым из труб — всё это усиливает эффект напряжённого ожидания.

Картина из фондов Иркутского художественного музея

Долгое время Клавдий Киц-Ковязин жил и работал в Шелехове, преподавал в художественной школе, отличался особой любовью к натуре, пленэрная традиция — основа его творчества. Но работал на пленэре автор довольно своеобразно. Его картины мотивные, стилизованные, с элементами наивной, орнаментальной живописи.

Клавдий Николаевич, в основном, писал пейзажи и натюрморты. По словам друга Киц-Ковязина художника Геннадия Шихалева, «лучше всего о нём говорят картины, такие же честные и справедливые, открытые и эмоциональные, как он сам».

Поток чувств и размышлений

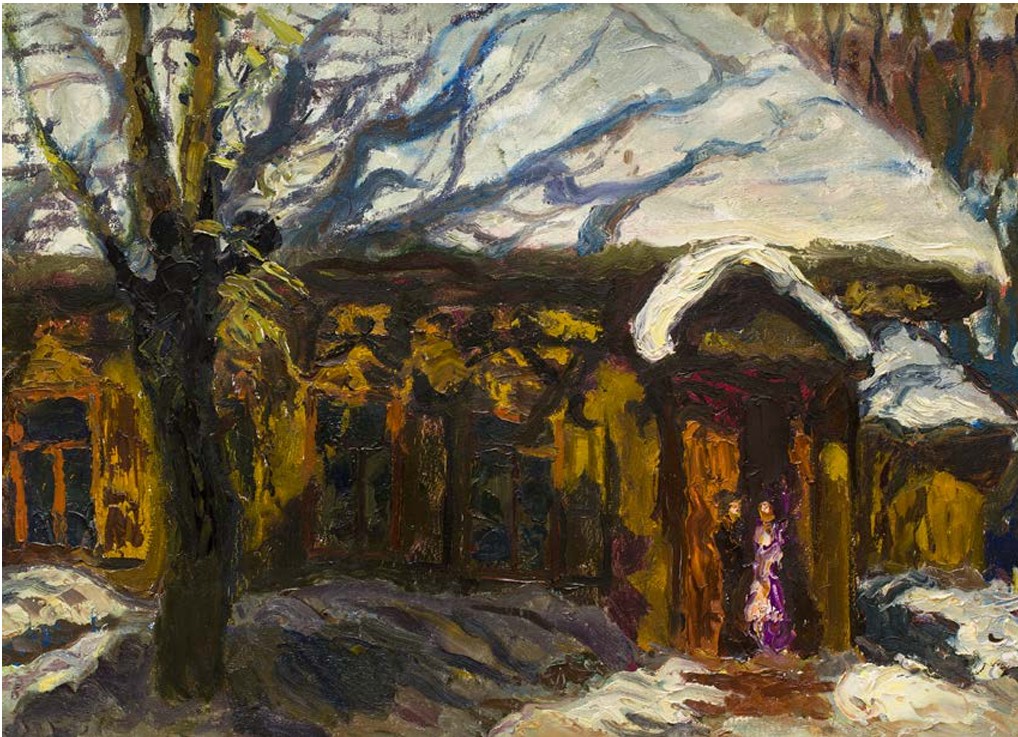

Андрей Рубцов — многогранный художник, не сковывавший себя рамками одного жанра. Среди его творческого наследия много натюрмортов, пейзажей, портретов, написанных в яркой индивидуальной манере. Искусствоведы называют его мастером света и тени. Работы живописца — целый поток чувств, размышлений и переживаний. Искусствовед Тамара Бусаргина, изучающая творчество Андрея Филипповича, назвала его стиль барочным за тонкое чувство света и цвета. Сгущённые краски, тёмные, насыщенные тона, богатство палитры, плотные мазки — это отличительные черты творчества Рубцова.

Пейзаж «8 марта» — это снег, синие тени, «месиво» красок, из которого складываются очертания дома, дерева, фигурок людей. В центре композиции — один из деревянных домов Иркутска. Работа исполнена экспрессии. Вообще дом на полотнах Андрея Рубцова появляется часто. Деревянный или старый городской («Вечер старого дома») — символ жизни, уюта, встреч и расставаний. Это и воспоминания о прошлом, и летопись настоящего. Понимание живописи, колористика, пластика сближает Рубцова с мастерами эпохи барокко. Иркутск Андрея Рубцова — это настроение, особая атмосфера, лиризм, смысловые акценты. В его произведения надо неспешно погружаться, читать их. Они сродни романам.

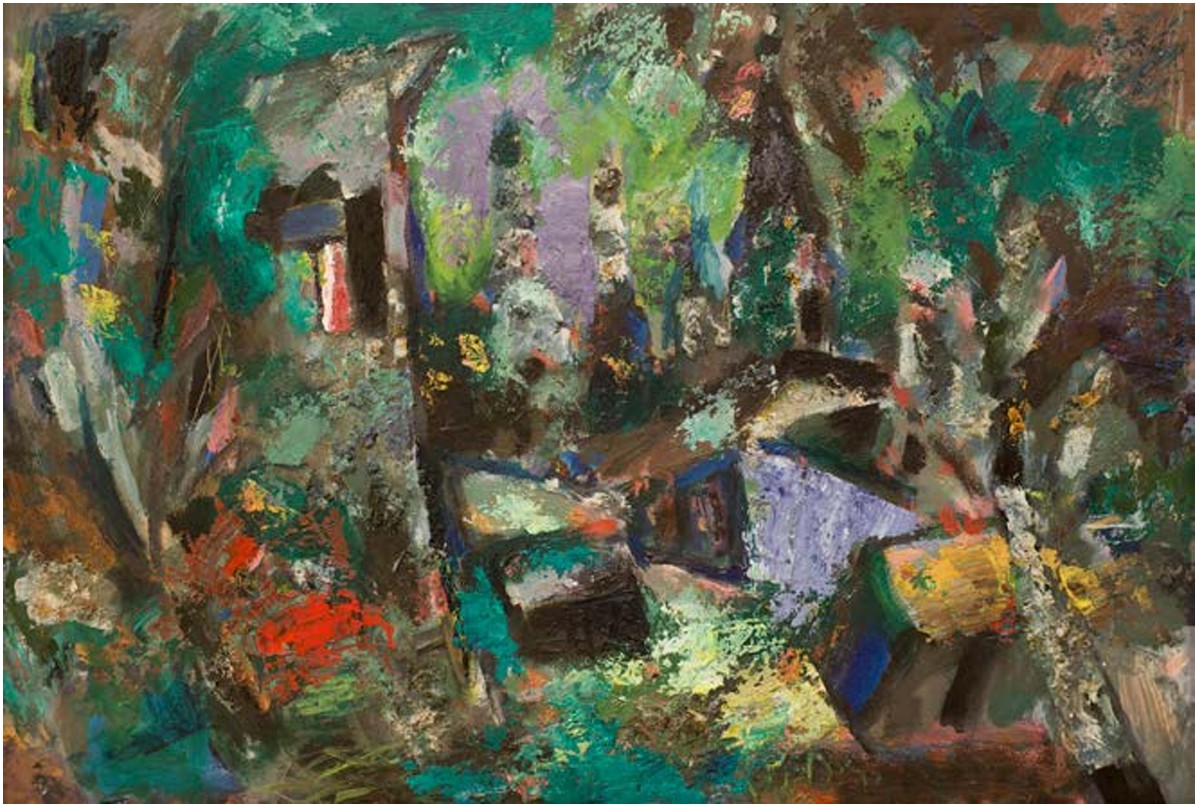

«Иркутск» глазами Бориса Десяткина

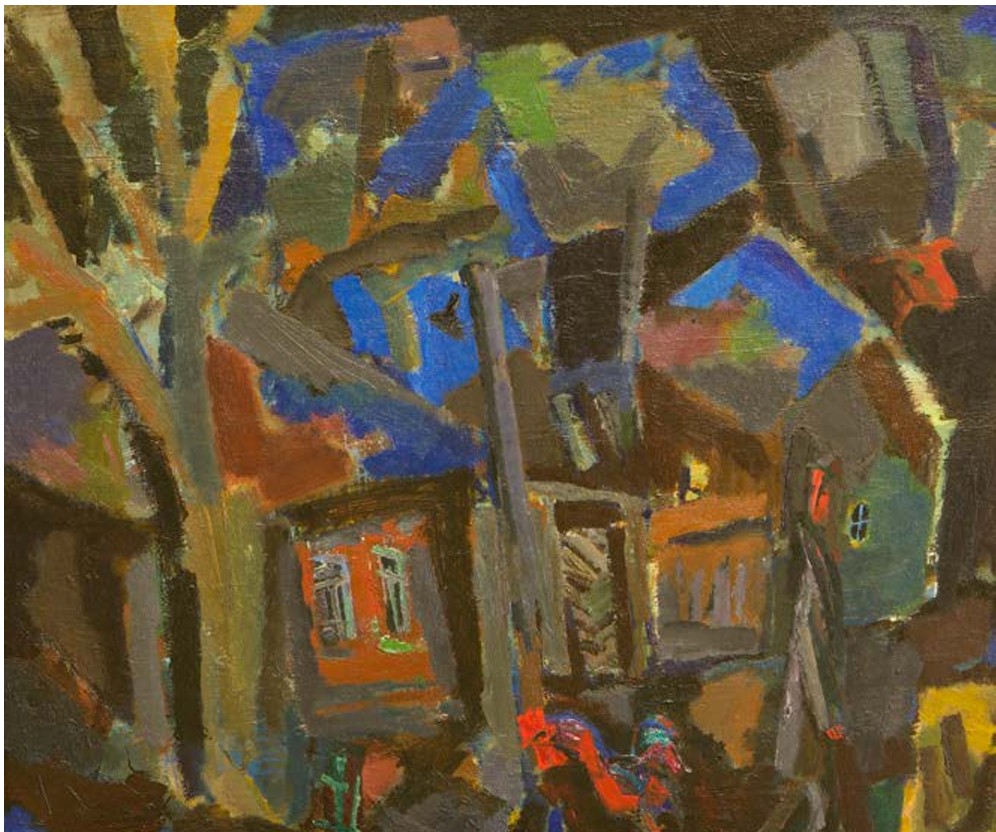

Бориса Десяткина называли художником-бунтарём, художником неудобным и сложным для понимания. Его пейзаж «Иркутск» очень экспрессивен. В хаосе мазков, пятен угадываются очертания Крестовоздвиженской церкви, крыши деревянных домиков, купы деревьев. Это даже не сам город, а настроение летнего Иркутска с куполами храмов, наличниками старых домов. И всё это в обрамлении летней зелени.

Картина из фондов Иркутского художественного музея

Борису Десяткину присущ яркий художественный почерк. Он творил в экспрессивной манере с использованием абстрактных образов. Иркутские художники — представители «потерянного поколения», к которому относится Десяткин, были яркими звездами, отдавшими себя творчеству, ушедшими из жизни рано и порой трагически. Их становление пришлось на конец 1980 – начало 1990-х годов — время политического и экономического слома. Возможно, поэтому мироощущение этой плеяды художников было трагическим.

По мнению искусствоведа Тамары Драницы, образность работ Бориса Десяткина «броская, вызывающая, срывающаяся на крик. Художник словно писал не сюжеты, а сам процесс бытия. Статика и покой были ему ненавистны». Темперамент и талант живописца — в каждом его полотне. Борис Десяткин — мастер цветовой композиции, которая производит на зрителя сильное эмоциональное впечатление.

Притчи Николая Вершинина

Близкий по духу Десяткину — художник Николай Вершинин. Тоже не очень понятый и признанный коллегами по цеху и работавший в частично абстрактной, символической манере. В собрании ИОХМ есть несколько произведений Вершинина, в том числе два городских пейзажа — «Весна на окраине города» и «Воскресенье».

Для Вершинина важными элементами в работах являлись символы. Например, в его произведениях нередко возникает петух — символ жизни, некий тотем. «Весна на окраине города» — это пластика цвета, работа с плоскостями, обобщённые формы. На полотне видны фигурка человека, петушок, огромная корова… Всё это притча о жизни, которая состоит из обычных явлений и волшебных знаков, разгадать которые и пытается живописец.

Вершинину, по мнению искусствоведа Татьяны Ларевой, свойственна «культурная, богатая, драгоценная живописность…». Зрителя пленяет «скульптурный, вибрирующий, смелый мазок, вольная, неожиданно свежая жизнь цвета, нервная пластика линий». Образы работ художника одновременно достоверные и мистические, будничные и космические.

Трамваи, тополя, храмы

Ценителям живописи Евгений Турунов больше известен как мастер цветочных натюрмортов. Тем удивительнее было обращение художника к городскому пейзажу в 1990-е годы. Картина «Пейзаж Иркутска» написана в суровой лаконичной манере. Художник изобразил, скорее, не конкретный уголок Иркутска, а собирательный образ города с его каменными, деревянными домами, тополями с обрезанными ветками. Город на полотне выглядит довольно мрачным, пасмурным, холодным, «петербургским». Есть в иркутском художественном музее и пейзаж Турунова «Пробуждение весны» — более оптимистичная работа: домики, будто пробуждающиеся ото сна вместе с природой. Это тоже метафора, настроение, состояние, одно из лиц Иркутска.

Живописец Людмила Статных родилась в Новокузнецке, училась в Иркутском художественном училище, где её педагогами были Куклис, Гимов, Анциферов, Воронько. Людмила Статных написала зеркальный, размытый дождём «Пейзаж с трамваями». Поворот трамвайной линии у Крестовоздвиженки хоть и условен, обобщён, но узнаваем. В работе использованы разные приёмы: есть и определённая коллажность, и символизм, и экспрессия. Ещё один пейзаж Статных, написанный в нежных розовато-серебристых тонах — «Дом, в котором живёт Бухаров». Сергей Бухаров — художник театра, живописец. Дом, в котором он живёт, принадлежал иркутскому купцу Окуневу. В пейзаже Статных создан романтический образ дома как осколка далёкого прошлого, прошлого исчезающего Иркутска.

В 1990-е годы художник Павел Авенариус пишет пейзажи Иркутска. Например, «Безбожье. Литвинцевская церковь». На полотне изображён храм, находящийся в Рабочем и долгое время бывший в запустении. Картина «В конце октября. Старый дом на улице Грязнова» — это городской пейзаж, пронизанный ощущением приближающейся зимы и тоски. Пустынная улица, старая деревянная лестница, серое небо…

Живопись Авенариуса красочная, пластичная, реалистичная и в то же время глубоко лиричная. Иногда сдержанные, приглушённые, иногда сияющие краски, точно переданное освещение, выразительные композиции — всё это отличает живописную манеру Павла Авенариуса.