Актёр Иркутского академического драматического театра имени Н. П. Охлопкова Сергей Кашуцкий называет себя интуитивным рационалистом. По природе он человек закрытый и сдержанный. Выходя на сцену, он каждый раз словно пускается в увлекательную авантюру. Ему интересно проживать в театре другие жизни, проигрывать другие сценарии, существовать в разных вселенных. На «Культуре 38» мы поговорили с Сергеем о копилке ощущений, невидимой глазу актёрской кухне и способности перекроить себя.

Екатерина САНЖИЕВА

Новая профессиональная высота

— Вы работали в Дальневосточном театре Тихоокеанского флота. Почему перебрались в Иркутск и чем, по вашему мнению, Иркутский драматический отличается от театра ТОФ?

— В Иркутск меня пригласил режиссёр Станислав Мальцев. В труппу требовался актёр моего возраста и амплуа. А мне в тот момент захотелось попробовать что-то новое, испытать себя, взять новую профессиональную высоту. И я с удовольствием перебрался в Иркутск. Разница между театрами, наверное, в том, что в Иркутске — академический, большой, подведомственный министерству культуры. Во Владивостоке — поменьше и находится под крылом министерства обороны. Разные ведомства, разные возможности. Но и в Дальневосточном театре направленность никак не мешала нашему творческому развитию.

Фото: Анастасия Токарская/Иркутский драмтеатр

— Театр должен иметь своё лицо, свой образ. Какое лицо у Иркутского драмтеатра?

— Любой академический театр считается флагманом культуры в своём городе и регионе. Театр имени Н. П. Охлопкова, действительно, является таковым. Здесь крепкий профессиональный коллектив, актёры подобраны, каждый на своём месте и каждый, как говорится, штучный товар. Любой дальновидный руководитель собирает свой коллектив годами. Это необходимо, чтобы театр бесперебойно работал даже при смене поколений и руководства. Так вот наш театр собран идеально. Конечно, бывают нюансы — уходят-приходят люди, но костяк сохраняется. Актёры, ядро коллектива — и есть лицо театра. Благодаря разноплановым артистам можно ставить совершенно разные спектакли, пробовать разные стили и жанры.

— Иркутский драматический в этом смысле разнообразен?

— Конечно. Но больше всё-таки это традиционный театр, не боящийся экспериментировать. Есть, например, спектакль «Дети» режиссёра Андрея Шляпина или «Холстомер» Сергея Землянского. Это во многом очень интересное, новое прочтение классики. Да, здесь держатся традиций, но иркутская драма — многогранный театр. Не зря ещё в XIX веке столичные газеты писали: «Иркутский театр — один из лучших провинциальных храмов Мельпомены, там строгая публика, требующая хорошего репертуара и исполнителей». Театр держит высокую профессиональную планку и сегодня.

Копилка переживаний

— Правда, что в актёры идут люди, которые обожают перевоплощаться?

— Есть и другое мнение: в актёры идут люди, которые в жизни закрыты, и только на сцене они могут совершить то, что никогда не сделают в реальности. Это про меня. На сцене я могу открыться, преобразиться и что-то рассказать зрителям. А в жизни я достаточно замкнутый, интроверт. Каждый раз я это в себе преодолеваю. А с другой стороны, мне очень интересно примерить другой характер, немного перекроить себя.

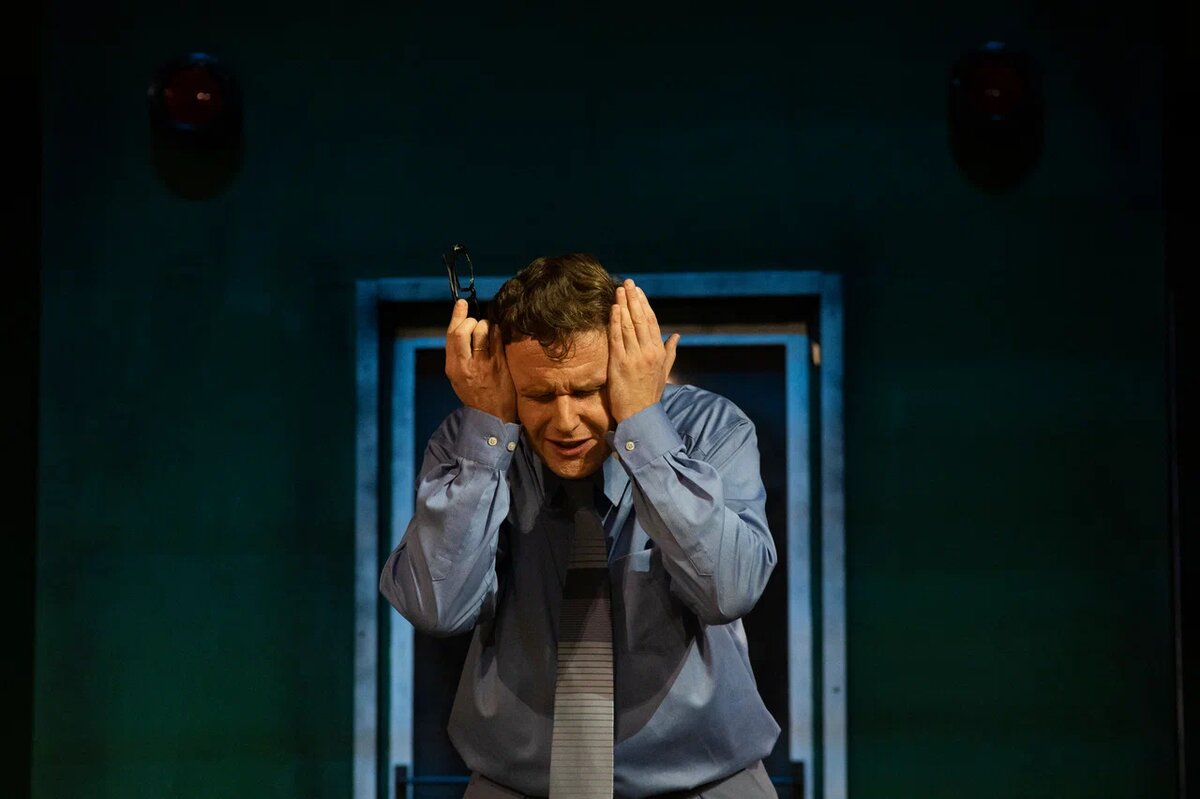

Фото: Анастасия Токарская/Иркутский драмтеатр

— Вы как-то сказали, что иногда роль не «прорастает в душе». А это важно для успешной актёрской работы? Герой должен быть вам созвучен и близок?

— Не всегда достаётся роль, которая тебе нравится, о которой ты мечтаешь. Твоя задача как профессионала — сжиться с ней, сделать так, чтобы она «зазвучала». Ты делаешь это для зрителя, это твоя работа. Выйти на сцену пустым, неубедительным нельзя.

У меня был такой случай. Когда ставили спектакль «Дети», мне дали роль Павла Кирсанова. Это было неожиданно, ведь Павел Петрович — военный в отставке, желчный, достаточно высокомерный, жёсткий человек, а я его полная противоположность. «Что мне с этим делать?» — озадачился я. Но начав работу, понял задачу, понял, что хочет режиссёр от этого образа. Покопался в себе и нашёл родственные черты в тургеневском персонаже.

— В «Двенадцати стульях» вы играете Ипполита Матвеевича. И с этим персонажем нашли точки соприкосновения?

— Это огромная ответственность — играть в спектакле по такому популярному произведению. Фильмы все смотрели, где Кису Воробьянинова играли и Филиппов, и Папанов. Но режиссёр Андрей Любимов нашёл интересный ход: он решил показать, насколько мой герой изменился по сравнению со своей прежней, дореволюционной жизнью, захотел исследовать, почему он опустился в своём новом, советском существовании. Поэтому задача была Ипполита Матвеевича не комичным гадким старикашкой выставлять, а показать его интеллигентом, бывшим предводителем дворянства, потерявшим себя. Я люблю играть неоднозначных персонажей, и этот момент — пропасть между тем, кем герой был и кем он стал — был для меня интересен. От этого я и оттолкнулся, создавая образ Ипполита Матвеевича.

Фото: Анастасия Токарская/Иркутский драмтеатр

— Актёр не должен казаться пафосным и наигранным на сцене. Как этого добиться?

— По сравнению с кино, где всё должно быть очень просто и естественно, доля театральности, простите за тавтологию, у нас присутствует. Ведь ты говоришь со сцены, всё четко проговариваешь, тебя все должны услышать. Текст, драматургический материал — это основа, ты на неё опираешься. Но разве зрителю будет интересна простая декламация текста? Интересно, насколько я в этот образ вжился, насколько я этим горю. Не «подключив» себя, свою душу, нервы, ты не вызовешь в публике сопереживания. Поэтому актёр должен оживлять героя, пропуская его через себя. Тогда и наигранности не будет, и роль приобретёт объём.

— Как происходит работа над ролью? Читаете пьесу, проговариваете диалоги?

— У каждого своя технология. Мне удобнее зацепиться за одну линию или мысль. Например, роль уездного доктора в спектакле «Поговорим о странностях любви». Постановка основана на рассказах Чехова. Доктор размышляет о том, как сложилась его жизнь, чего он добился, подойдя к определённому жизненному рубежу, кем он стал, куда ему двигаться или, может, остановиться. У меня тоже было такое состояние перед приездом в Иркутск. И я использовал эти точки соприкосновения в работе. Врач переживает кризис среднего возраста, я ничего подобного сейчас не испытываю. Как в таком случае быть? Для этого у меня есть «копилка». Ты запоминаешь, анализируешь свои ощущения, переживания, складываешь их в невидимую шкатулку и в случае необходимости достаёшь.

Фото: Анастасия Токарская/Иркутский драмтеатр

— Даже если это болезненные ощущения?

— Да, для профессии ты можешь их переосмыслить, переработать и включить в роль. Что связывает меня с доктором, когда-то написанным Чеховым? Это ведь другой мир, другой образ жизни, другое время. Только подключив себя, ты можешь создать достоверный характер. Где-то включаешь свои воспоминания, где-то чеховские мысли притягиваешь к своему жизненному опыту. Это большая внутренняя работа. Из воздуха ничего не построишь.

— Получается, чтобы быть хорошим артистом, надо иметь жизненный опыт, багаж за плечами?

— Возможно, гении могут прекрасно играть любые роли и в 20 – 25 лет. Но таких немного. Именно накопленный опыт даёт актёру большую палитру для создания ролей.

Спектакли как дети

— Не возникает ли у актёра дефицита ролей по мере взросления? Ведь, наверное, для двадцатилетних больше репертуара, чем для пятидесятилетних?

— Это больше касается актрис — женских ролей вообще меньше. Но, разумеется, чем ты старше, тем ролей для тебя становится меньше, потому что всё — и в жизни, и в театре — двигают люди молодого и среднего возраста. Чем ближе к пенсии, тем меньше у тебя возможностей. Пока я этого не ощущаю. У нас всегда много работы. Хотя прекрасно понимаю, что время, когда я мог играть двадцатилетних-тридцатилетних героев, которых полно во всех произведениях, закончилось.

Фото: Анастасия Токарская/Иркутский драмтеатр

— «Роли как дети. Они развиваются вместе с тобой», — сказал один актёр. Вы с этим согласны?

— Спектакли и роли, действительно, как дети. Они живые, они развиваются. Появление постановки похоже на рождение малыша. И убеждение, что к премьере должен возникнуть законченный спектакль и отыграть его надо без сучка и задоринки — не аксиома. Когда рождается ребёнок, он сморщенный, крохотный, потом он растёт, крепнет, хорошеет. Также и премьеры: всегда бывают шероховатыми. Со временем спектакль развивается как ребёнок, набирается силы. И с ролью то же самое: если тебе сразу что-то не удалось на премьере, ты постепенно дорабатываешь, вносишь какие-то новые штрихи.

— Когда вы приехали в Иркутск, наверное, приглядывались и к здешней публике. Есть разница между зрителями Иркутска и Владивостока?

— В любом крупном городе в театр в основном ходит определённый круг людей — ценители Мельпомены, театралы. Другое дело, что Иркутск старше Владивостока на 200 лет, и прослойка интеллигенции тут больше. Здесь больше театральных традиций, более сильны культурные устои. Даже сам театр старше Владивостока на десять лет. Но и здесь и там я вижу внимательных, сопереживающих, благодарных зрителей.

Как «прочитать» режиссёра

— Читала такое утверждение: «Многие актёры ждут от режиссёра и режиссуры открытий в себе самом, а не спектаклей, сделанных по одному лекалу». Что вы ждёте от режиссёра?

— Однажды меня позвали в Челябинский театр. «Поезжай к нам! — предложил режиссёр. — Но учти, мне артисты-соавторы не нужны. Я сам всё поставлю. А тебе надо будет только это изобразить». Такой подход мне чужд. Я — за соавторство, сотворчество. Режиссёр предлагает свои идеи, я могу тоже что-то придумать в рамках своей роли. Так, путём обсуждений мы вместе находим решения. Создание спектакля — совместная работа. Понятно, что режиссёр — главный, актёр воплощает его замысел. Но он тоже вносит в роль и спектакль свои мысли, свои маленькие находки. Я стараюсь находить общий язык со всеми режиссёрами.

Когда я учился, педагог нам говорил: «У вас будут разные режиссёры. Кого-то вы сразу поймёте, кого-то — через какое-то время. Это как с иностранным языком: можно знать только русский, а можно ещё несколько других языков. Так и с режиссерами: надо изучать их язык». Если я кого-то сразу не понимаю, то через какое-то время начинаю считывать его стиль, образ мыслей, философию.

Фото: Анастасия Токарская/Иркутский драмтеатр

— Режиссёры в Иркутском драмтеатре сложнее считываются, чем в Дальневосточном театре?

— Здесь их просто больше. Мастера приезжают на постановки из других городов, и есть возможность с ними поработать. Допустим, Александр Баркар. Я не сразу принял его стиль работы в «Рождественских грёзах». Но мне было интересно понять его творческую вселенную и попробовать в ней существовать. На мой взгляд, это удалось. Этот опыт обогатил мои возможности. Отрицание закрывает все двери и возможности для актёра. Кто-то категорически не приемлет какие-то вещи и приёмы, я же хочу всё попробовать и понять. Не закрываюсь, а накапливаю.

— Существует ли какая-то особая атмосфера в театре? Одни считают, что это богемное место, другие думают, что это змеиное гнездо, где постоянно плетутся интриги…

— В театре может присутствовать всё, как и в любой другой сфере деятельности. Но главное — работа. Хотя это слово творческие люди не очень любят, говоря «мы творим». А в театре, где мы все друг с другом связаны-завязаны как партнёры, рабочая атмосфера важна как нигде. Спектакль — наше общее дело. И если один винтик выпадет, машина не поедет. У нас в коллективе нет никаких подковерных игр. Артист — профессионал и всё личное должен оставить за порогом театра. Это как в командных видах спорта: либо ты в команде и твоя команда — чемпион, либо мы все аутсайдеры. Мы вместе делим успехи и неудачи.

Ужасно прекрасная профессия

— Андрей Мягков сказал, что профессия актёра чудовищна и прекрасна. Вы согласны с этим?

— У музыканта есть скрипка или рояль, у художника — кисть и краски. А инструмент артиста — это его тело и душа. Это сложные материи. Чудовищность, наверное, в том, что ты для роли вытаскиваешь что-то из своей души, бередишь какие-то внутренние струны, строишь образ из своих эмоций, нервов. И когда зритель, глядя на сцену, улыбается или плачет, значит ты добился своего. Зритель сопереживает тебе — значит, очищается через эти переживания. И это прекрасно. Актёрство — большой труд. Хотя со стороны кажется: ну, подумаешь, поиграли, побегали по сцене, что в этом сложного? Особенно тяжело, когда роль никак не идёт, не получается, тогда начинаешь рефлексировать, заниматься самоедством «а вдруг ты бездарный и ничего не можешь».

Фото: Анастасия Токарская/Иркутский драмтеатр

— И как вы находите выход в таких ситуациях?

— В начале моей карьеры, мне тогда было лет двадцать, репетировали сказку. Я играл восточного короля. И всё вроде шло, но чего-то не хватало. Режиссёр тоже недоумевал: вроде всё неплохо, но что-то не то… Я переживал, грыз себя, прокручивал в голове роль. А за два дня до премьеры просто расслабился и отпустил всё, сомнения, рефлексии, неуверенность выкинул в корзину, перестал думать об этом. И на последней репетиции всё получилось. Я стал более раскован и поймал тот тон, ту краску, которая была нужна для моего короля.

— В спектакле «Поговорим о странностях любви» ваш герой как будто немного завидует своим пациентам, которые страдают от любви. Вам для вдохновения нужно переживать влюблённость, какие-то яркие эмоции?

— Что такое любовь? Это ведь довольно широкое понятие. Возлюби ближнего как самого себя — одна из христианских заповедей. Любовь — это прежде всего позитивное отношение к людям, к жизни, к профессии… Без любви ты превратишься в хмурого неудачника и зануду. Одному моему знакомому актёру влюблённость была необходима для вдохновения, и он постоянно был кем-то увлечён. Я в этом смысле более рационален (смеётся). Обхожусь без этого.

Фото: Анастасия Токарская/Иркутский драмтеатр

— А вам что даёт дополнительный стимул к работе?

— Однажды у меня спросили, счастливый ли я человек. Я задумался: «Это у меня хорошо, а это — не очень…». И твёрдо ответил: «Я счастливый!». Потому что занимаюсь любимым делом, люблю свою профессию. Она даёт мне энергию, вдохновение, удовлетворение. А ещё я люблю гулять по городу. Это помогает снять напряжение, привести в порядок мысли, «заземлиться». Движение, свежий воздух, красивый город — вот что мне нужно для перезагрузки.

Читать также:

- Лучший зритель Евгении Гайдуковой

- «В профессии артиста нельзя себя жалеть, нужно отдавать» (Сергей Дубянский)

- «Предела работы над собой нет». Но есть волшебство (Инна Королева)

- Воля, музыка и космос в жизни Алексея Орлова (II)

- Охлопковская семья — не миф, а реальность (Екатерина Финк)